20回目を迎えたリヨンのダンスビエンナーレは、9月9日から30日まで開催された。

昨年にディレクターが交代したため、前ディレクターのドミニク・エルヴュと新ディレクターのティアゴ・ゲデスのふたりによるミックスプログラムとなった。

リヨン地区では48公演と恒例のデフィレ(一般市民を含めたダンサーが踊りながら街を練り歩く)が行われ、オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏の都市でも10月21日まで公演が行われた。

開幕演目は、クリストス・パパドプロスがリヨンのオペラ座に振り付けた作品で、その後はシディ・ラルビ・シェルカウイ、マレーネ・モンテイロ・フレイタス、アレッサンドロ・シアローニ、ユヴァル・ピック、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル、ピーピング・トム、ナッシュ、フランソワ・シェニョー、ボリス・シャルマッツとヴッパタール舞踊団、ディミトリス・パパイオアヌー、リア・ロドリゲスなどと続き、どれもこれも見たくなってしまうのだが、ちょうどラグビーW杯と重なったために希望の日にホテルが取れず、しかも予約が遅かったからか完売公演もあり、残念な思いもしたが、それでも見応えのある作品に出会えて満足感たっぷりだった。

また、ダンスエラルジーで受賞した大森瑶子のソロや、個性的なジャグリングで注目の小辻太一が出演する作品があったが、日程が合わずに見られなかったのが残念。

でも、小辻太一が出演するCollectif Petit Travers & le Quatuor Debussyの「 Nos matins intérieurs」は videoで見られますよ! URLはこちら。(まず、France TVにアカウントを作ってください)

ⒸOlympe Tits, Peeping Tom

またもやピーピング・トムにハメられた。作品という架空の世界と現実と、その現実も出演者のマジな現実なのか、舞台で演じる上での現実なのか、この3つがぐるぐると交差して絡み合う異常な世界に巻き込まれっぱなしの1時間45分。

舞台設定は南極で破船した一行の物語。氷点下の中、氷に阻まれて立ち往生した船は、強風に煽られて大きく揺れ、船を建て直そうとする船員を海に投げ込もうとしている。そこからなんとか抜け出そうと必死にエンジンをかけ直す船長。その横で、食料を確保しようと魚を釣る船員。椅子に座った男は「ここに俺は必要なのだろうか。こんなこと続けられない」。ああ、この人は南極に行ったことを後悔しているのだなあと思ったら、「こんなことをしていたらダンサーとしてのキャリアに傷がつく」。はぁ? ダンサーが南極? と頭が混乱し始めた。するとその男は船から降りて舞台を降りて客席から出ていった。「こんなこともう続けられない!」と叫び、舞台にいた人たちは呆然として彼を見送っている。

あら、つまり、演劇作品の練習中だったんですね。

ここからがフランク・シャルティエ独特のジョークが飛び交いまくり、想像を超える展開となった。リハーサル中に起こる事態、例えば出演者の遅刻とか、演技が上手くできなくて泣き出す人とか。その言い訳や会話が突拍子もないものだったりするから会場は爆笑の渦。「この装置、ただのプラスチックじゃないの。こんな安物では真に迫った演技なんかできないわよ」などと出演者の鬱憤爆発。そして演出家に文句を言えば、「申し訳ない、ネタ切れなんだ。僕にはもうどうして良いのかわからない」。この言葉に唖然とする出演者、一方の観客は爆笑。マジ? 演出家がもうできないと? でも、初日は迫っている(実際に今日が世界初演!)からなんとかしなくてはならないわけで、何度もやり直しのてんやわんやのリハーサル。出演者の本名を使っての演技なので、これがまた現実味を帯びている。最後はジキルとハイドごとく、ひとりの男の中のふたりの会話が出色。自分を痛めつける自分と、それをなんとか避けようとする弱い自分の壮絶なバトルとなる。

ダンスというより演劇作品だが、出演者の身体能力は素晴らしく、嵐で難破した船から落ちて怪我をするのではないかとハラハラする場面も。

社会風刺を奇想天外な作風で魅了してきたピーピング・トム。期待を裏切らず、さらにエッジが鋭くなり、スタンディングオベーションが続いたことは言うまでもない。ピーピング・トムワールドにどっぷりと浸りたい方、必見です。(9月20日ヴィルーバンヌTNP劇場)

ⒸSamuel Aranda, Peeping Tom

ⒸPhoto Anne Van Aerschot / set Michel François

アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルを中心に、4人のアーティストがコラボした作品で、それは自由に舞台を駆け巡る若いダンサーのエネルギーに満ち溢れていた。

この作品を作るきっかけとなったのは、ルーツをエチオピアに持つフラマン人の若いアーティスト、メケレン・メースとの出会いだったという。シューベルトから伝説のブルース歌手ロバート・ジョンソンの「ウオーキング・ブルース」まで、 メケレン・メースと80年代にベルギーでブレイクしたTC Maticのジャン=マリー・エルツが作曲・編曲をし、そこにカルロス・ガルビンのギターが入り、それをローザスのダンサーが踊るという企画で、皆の力が合わさったコラボ作品ゆえに、いつもとは異なる印象を受けたのだと思う。

冒頭の男のソロはキレのある踊りで、薄い布が舞う中での激しい踊りは見応えがあった。その後は若者たちの日常やダンスを交えた軽快な流れになった。メケレン・メースは作品の中で踊って歌っている。多才なのだ。

若いダンサーの爽やかなエネルギーが拡散されてはひとつになり、それが客席とも呼応している。それぞれのアーティストの個性を引き出し、見事にまとめ上げたアンヌ・テレサの実力が光った。(9月21日リヨン・オペラ座)

ⒸAnne Van Aerschot

ⒸSebastien Erome

国立振り付けセンターのCCNリリュー・ラ・パプのユヴァル・ピックの新作「Silver Rosa」は、儀式の中でトランスに入るべく昇華する身体を描いた。サルディーニャでのお祭りに触発されたという。10人のダンサーが輪になり、手を顔に当てたりしながら回り始めた。この静かながらも大地を感じさせるような単純な動きが次第に早くなり、新たな動きが加わり、それは天に向かい、また、四方に拡散していく。太鼓の音に導かれるように熱気を帯びる身体。時にひとりが輪の中心に入って踊り、歌う。カラフルな布を纏ってシャーマンのように激しく踊る人、身体中に鐘をつけて走り回る人、儀式は頂点に達する。その一方で手を繋ぎ、列になって静かに歩く人は、充満したエネルギーを体で感じながら、その粒子を浴び、地を踏みしめているようだった。

今回は45才以上のダンサーを交えていた。若くて柔軟な体とは違い、プリエは深くなく、動きは少し緩慢に見えたのだが、作品が進むにつれ、その身体の奥から湧き出るものに引き込まれた。若さとは違うエネルギーだ。この作品を作るにあたってピックの、感銘を受けたサルデーニャの祭りで踊る人の身体から発するエネルギーを見せたかったという目的は充分に果たせたと思う。また、十人十色のメンバーの、それぞれの個性を見事に引き出していて、特に小林円香の踊りは見応えがあり、着実に域を深めていることを頼もしく思った。(9月19日TOBOGGAN劇場)

ⒸSebastien Erome

ⒸRomain Tisso

この作品は、ヴァンサン・デュポンが2010年に初演した「Souffle」をベースに、バーチャル版として再構築したものだ。ゴーグルの中に広がる世界と、ゴーグルを外して目の前で展開する舞台を見比べるのが面白い。舞台の人がロボットのように見えたり、実際にはないものが映像の中に現れたりする。「死」をテーマにした作品で、舞台奥の布を被せられた物体が手品のようにひとりでに空中に浮かぶのが不思議で、目を凝らして見たが、ロープも台もなく、体が宙に浮いている。布が落ちればそれは人だった。しかしバーチャル世界では、実際には存在しないふたりが人を持ち上げ、それを勢いよく撫でると大きな球になったのだった。球をめぐる人を見るのも楽しいが、ゴーグルを外せば女性が激しく踊っている。小さな空間が大広間になったり、お化けが出そうな廃屋になったりと、ゴーグルをつけたり外したりしながらふたつの世界を楽しんだ。

ゴーグルのバッテリー切れなのか故障なのか、バーチャル世界が見えなくなってしまうことがあるそうで、その場合は近隣の見えている人に頼んで見せてもらってね、という注意書き。私の会はほぼ全員が問題なく見れたようだった。

バーチャルダンスの世界はこれからどんどん新しいものが出てくるのだろうという予感。(9月20日Théâtre Nouvelle Génération)

ⒸFlorian-Salabertconcept

ⒸChristophe Raynaud de Lage

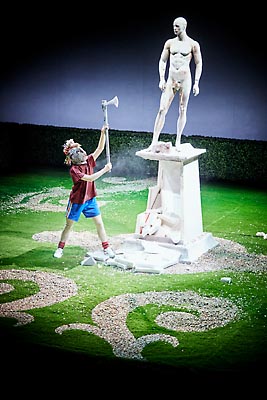

アートって何? 誰のためのもの? 社会を鋭い視線で分析するフィア・メナール。新作は「アート13」で、お金をかけて作ったオブジェのあり方を問う。

芝生が所々剥がれた公園の真ん中に立つ銅像。ギリシャ彫刻のような全裸の男の像が台の上に立っている。その手には斧。もし斧が目の前に落ちてきたらどうする?

ネタバレになるが、そこで遊ぶ子供にとって、この銅像はただの物体でしかない。落ちてきた斧を元の位置に戻そうとするも、斧は重いし台は高いし。ブンブン振り回しているうちに台座に当たり、今度はそれが面白くなって台座を叩き壊してしまう。当然男の銅像は落ちて壊れた。子供にとってはただの破片でしかないから、それを並べたりして無邪気に遊び、飽きてしまえばそのまま放りっぱなしで、壊したことの罪悪感はない。すると今度は巨大なオブジェが降りてきた。そして気がつけば、大事なぬいぐるみのしっぽがオブジェの下敷きになっている。引っ張っても取れないし、無理すればちぎれてしまう。どうしよう。この子にとってはぬいぐるみの方が大切だから、やっぱりオブジェを壊すしかないわけ。こんな巨大なものをどうやって壊す? それは子供の夢の中。想像もしない方法でぬいぐるみを救い出すのだ。

見ている時には暴力行為に気分を害したが、時が経てば多くのことが見えてくる。アートってなんだろう、誰のためのものだろう。興味がないからといってそれを破壊しても良いとは思わないし、力任せの暴力は毎日聞こえてくる殺傷事件を連想させる。でも、別の見方をすれば、常識にとらわれない子供の発想は想像を超えている。アートと気取る前に、子供の自由な発想に耳を傾けるのも良いかもしれない。

フィア・メナールの作品にはいつも社会のあり方を問わされる。時にアグレッシブでもあるけれど。(9月19日セレスタン劇場)

ⒸChristophe Raynaud de Lage

ⒸChristophe Raynaud de Lage

ⒸBlandineSoulage

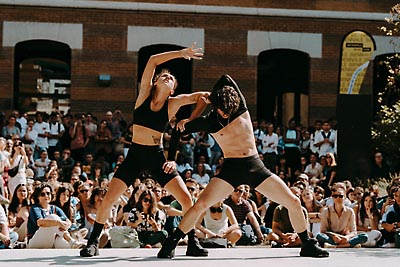

ここ数年で人気上昇しているマルコ・ダ・シルヴァ・フェレイア。若い男女のダンサーに振り付けた「Fantasie minor」は振り付けも面白いが、ダンサーの体力には目を見張るものがあった。

黒い帽子に黒の手袋とソックスとシューズ、その上に透ける白い生地のシャツと短パンという出立ちで現れたふたり。シューベルトの音楽でバウンドを始めた。30分の作品のほとんどはこの屈伸運動と軽いジャンプの連続で、双子のように同じ動きをしたり、絡み合ったり、競い合ったり休んだりと、シチュエーションが速いテンポで展開していく。シューベルトのピアノ曲と体操のような動きがこれほどまでにマッチするとは思いもよらなかった。後半にリミックス版になって盛り上がり、またピアノ曲へと戻っていく。

30分間装置も小道具もない中で、ただひたすら動き回るふたりのやりとりに目が離せない。双子のようでもあり、幼馴染みの気心の知れた仲というふたりの関係に好感が持てる。

講演後のトークによると、ダンサーのふたりはカーンのCCNで知り合い、ディレクターからの提案で、提携アーティストのマルコ・ダ・シルヴァ・フェレイアとの創作が始まった。ふたりの即興をビデオに撮り、それをフェレイアが再構築して発展させたという。エレクトリックミュージックで始めたが、最終的にはミュージシャンとのコラボでクラシックとエレクトリックを混ぜることになったそうだ。最初は腿の筋肉痛と足首の痛みがあったけれど、練習しているうちに大丈夫になったと、さすが若いダンサーは元気だと感心する。

この作品には屋内版と屋外版があり、今回は残暑が続く炎天下でのパフォーマンスで、リヨンのビエンナーレでは5日間に5回、場所を変えての無料公演。お疲れ様でした。(9月20日ジャン・ムーラン大学構内にて)

ⒸBlandineSoulage

以上が今回所見した作品だが、後日テレビでビエンナーレの模様が放映され、そこには私が見なかったものがたくさんあった。真夏のような気温の中でのデフィレは、テロー広場からベルクール広場まで老若男女が踊りながら行進し、その演出のバラエティの多さには驚いた。フラフープからヒップホップ、コンテンポラリーダンスにマリオネット。12人の振付家による創作で、音楽と踊りが町中にあふれた。最終地のベルクール広場では、パリのシャイヨー国立ダンス劇場ディレクターで、振付家でもあるラシッド・ウランダンのコンセプトによるイベント。綱渡芸人が観客の頭上を歩き、カンパニーXYなどのメンバーがパフォーマンスをし、それに合わせてみんなもちょっとアクロバットに参加したり踊ったりと、超盛り上がり。

巨大なイベント会場のユージーン・ファゴールではクラブ・ビンゴ。午前中のワークショップに始まり、夜になればドラァグクイーン・ナイトやヒップホップで盛り上がり、夜中の2時までパーティ会場。エクスポジションが中止になってしまったのは残念だったけれど、新しいディレクターによる新たな企画に盛り上がったビエンナーレ。2年後にはどんな新たな企画が飛び出すのか、今から期待してしまおう。

さて、前ディレクターだったドミニク・エルヴュはどうしているのかというと、なんと来年のパリオリンピックの文化監督に就任していた。これで競技だけではない、文化としてのオリンピックが楽しみになる。

|