当たり前のことだけれど、作品は振付家の「今」なのだということを実感したフェスティバルだった。新作はもちろんのこと、たとえそれが再演だったとしても、ダンサーが代わり、時代が変わっている以上、過去の作品を一部違わず再演することは不可能だ。振付家も時を経れば考え方も見方も変わるだろうし、新たな経験を経て、それを受け入れたり削除したりしながら歩んでいる。その結果が「今」なのだ。だから再演でもそこには何か新しいものがあるはずだ。作品は、作者とそれを演じる人と観客とともに成長していくものではないだろうか。

43回目を迎えたモンペリエ・ダンス・フェスティバルは、57公演のうち、有料公演が41、16公演が無料で、その他に討論会、オープンクラスがあり、ネット配信されたフェスティバル関係のイベントには2万人以上が閲覧するなど盛況に終わった。

1981年に故ドミニク・バグエと当時モンペリエ市長だった故ジョルジュ・フレッシュによって創設され、プレス担当だったジャン=ポール・モンタナリが1983年にディレクターに就任し、バグエ亡き後もその意思を引き継ぎ現在に至る。この間、夏のフェスティバルだけだったのが年間を通しての上演とレジデンスを受け入れてダンスの拡張に貢献してきた。その中心だったモンタナリがフェスティバルの最終コンファレンスで引退を仄めかした。後任はまだ決まっていないので、しばらくはアドバイザーとして残ることになるだろうという。来年は予算が削減される可能性があり、モンペリエ・ダンスは規模を縮小して、9月から就任する新会長とともに、新しい世代による、これまでとは異なる道を歩むことになることが予想される。不安が横切るが、来年のフェスティバルではすでに勅使川原三郎、台湾のクラウド・ゲイト・ダンスシアター、そしてモンペリエ在住の振付家ミッシェル・ミュレイMichèle MURRAYの3組が招待されることが決まっていると発表された。

セーヌ128号(2023年8月下旬発売)にも書いたが、今回は特に再演の面白さを改めて実感。10年、20年、30年と年月を経ての再演が何を意味するのか。新作と再演を織り交ぜる演目は、モンタナリのダンスに対する深い愛情の上に成り立っており、特に今年は後半で立て続けに再演作品を見たことが、私にとっての大きな気づきとなった。

チケット発売開始2週間で70%を売り上げ、集客率は96%という人気の秘密は、バラエティに富み、国際色豊かな演目と新作の多さだが、一時代を築いた振付家の作品を組み入れ、暗にダンスの歴史を意識させる演目の選択にあるだろう。ここにモンタナリの思慮の深さが窺える。「ガロッタの作品は、私の青春でした」と朝のコンファレンスで年配の女性が感動を交えた感想を述べていたように、多彩な演目が幅広い世代に支持されている理由だ。「実は再演より新作を好む」と本音を漏らしたディレクターのモンタナリだが、新しいものを求めるだけでなく、過去があるから今があるように、一時代を築いた振付家へのオマージュを忘れず、その影にはモンペリエにダンスをもたらし、モンペリエダンスを創設したドミニク・バグエの姿が常にある。バグエ亡き後も41年間モンペリエダンスをフェスティバルだけでなく、年間プログラムに拡大し、振付家のためのレジデンス施設を充実させて、ダンスの普及に努めたモンタナリの大きな功績が認められる。そして、資金面で大きな支えとなった故フレッシュ市長とモンペリエ市への感謝を忘れない。彼は舞踊の流れを熟知し、冷静な目で見極め、流行りとしてではないダンスの素晴らしさを多くの人に伝えようとしていた真の舞踊愛好家なのだ。

ジャン=ポール・モンタナリ ⒸCh. Ruiz

こちらからモンタナリのコンファレンスが見られます

今年は20人の振付家を招待し、そのうち11本が新作というのも驚きだ。概要は、

会期

2023年6月20日~7月4日

演目

アンジュラン・プレルジョカージュ「Annonciation」「Noces」「Torpeur」(新作)

Nadia BEUGRE 「Prophetique(On est déjà né.es」(新作)

シャロン・エイアル&ガイ・ベアー「Into the hairy」(新作)

マチルド・モニエ 「Black Lights」(新作)

Danièle DESNOYERS & Taoufiq IZEDDIOU 「Montreal Marrakech」(新作)

ナザレス・パナデロ & Co 「Vive y déjà vivir :Two die for / Mañana temprano」

ディミトリ・シャンブラス「Slow Show」

ボリス・シャルマッツ「10000 Gestes」

ダリラ・ベラザ「Rive」(新作)

ダヴィッド・ヴァンパク「Algeria Alegria」

ミカエル・フェリッポー「Majorettes」(新作)

カデル・アトゥ「Symfonia Pieśni Żałosnych」

アンヌ・マルタン「Umwandlung」(新作)

ヴッパタール舞踊団 ピナ・バウシュ「パレルモ、パレルモ」

ピエール・ポンヴィアンヌ「Oe」(新作)

ボリス・シャルマッツ/ ディミトリ・シャンブラス「À bras le corps」

ジャン=クロード・ガロッタ「Ulysse, Grand large」

ダナ・ミッシェル「Mike」(新作)

ドミニク・バグエ「Déserts d'Amour」

I-Fang Lin / Jocelin Cottencin「Ban Ping Shan」(新作)

(以上、上演日程順)

この中から所見したものを紹介しよう。

まずは新作4本から。

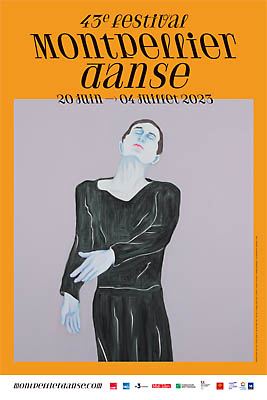

期待通り、非常に繊細な作品を披露してくれた。

衝撃的なことは何も起こらない。淡々と時が流れ、短いシーンが少しずつ変化しながら繰り返されるだけだ。それなのに目が離せないのは、そこに私たちが毎日感じる日常のちょっとした感情を見出すからなのだろう。

横一列に並んだダンサーにゆっくりと光が当てられる。今日の出演者を紹介するかのような始まりだ。暗転の後、薄暗いあかりの中でのソロが始まった。ゆっくりと手が動き、肘が動き、体が揺れる。突然の暗転に鳴り響く爆音。それが唐突に止んで静かな音色に変わると、別のダンサーのソロが始まった。前のシーンと同じように手が動き、肘が動き重なり、体が揺れる。静かな音楽の間に強いドラムの一打があり、そしてまた暗転、爆音。今度はトリオとなった。このようなシーンの繰り返しで、4人が5人になり、6人になり、7人になり、そしてまた少しずつ人が減っていく。手を取り合い、スルスルと動いてはふと止まる。その視線の先、相手の肩に触れた手、その背中が語る。「ねえ」「ちょっと」「あの~」「それで?」。優しさ、悲しみ、拒絶、愛情。似通った動きが繰り返されるのに、そのニュアンスは微妙に変わっている。そこには私たちが毎日抱く感情がある。数分後には忘れ去られてしまうようなさりげない心の動き。それがまざまざと見せられるうちに、人と関わりながら生きている我々の日常を思い起こし、他人と関わり合うことの大切さを見出す。最後に腕に当てられた赤い小さなスポットは、生きている証拠の血の色に見えた。

過去の作品に似通った部分があることを告げると、「それは追求の延長で、頭の中に前のことが残っているから」という答えが返ってきた。流行を追うのではなく、自己の目指す方向性をとことん突き詰めているのだろう。そして長く付き合っているダンサーでも、毎回新しいものを見出すという。

メディアを使わず、ダンサーの存在と身体に潜む可能性を引き出し、どこかありふれた日常と結びつける作風が興味深く、派手ではないけれど、地道にファンを増やしていく振付家なのだと思う。ローザンヌ国際バレエコンクールで受賞し、その後多くの振付家の作品を踊り、今、振付家として熟し始めている。更なる成長を大いに期待したい。(6月30日Théâtre Vignette)

Ⓒcie parc

ポンヴィアンヌのコンファレンスはこちらから見ることができます

ダンサーとして姉のナセラ・ベラザの作品で踊っていたが、今はカンパニーを持ち、振付家としても活動を始めたダリラ。振付家になる気など全くなかったのに、声をかけられてワークショップをして以来、作品創りに興味を持ったという。

黒いゆったりした衣装で薄暗い照明の中で踊る姉の作風の影響が感じられたが、動きがあり、照明の陰影をうまく利用した演出が作品の深みを出している。

暗闇からすうっと現れたダンサーたちが、止まっているようで微妙に揺れ、そしてまたふうっと消えていく様子は、蜃気楼を見ているような感覚だった。現実なのか幻影なのか、白昼夢を見ているようだった。やがて彼らは体をくねらせ、回転し、空気と戯れるように動き始める。夢の中で夢を見ているような不思議な旅。ただ、少し残念だったのは、ダンサーたちが自由に体を揺らして空気を漂うシーンは、しばらくすると見飽きてしまったこと。多くのダンサーは体の芯から動いていないように見えた。ここがクリアーされれば非常に面白い作品になると思う。

姉と比べられることが多いと思うが、独自の道を歩んでほしい。(6月27日Théâtre Vignette)

ⒸLuca Lanelli

一般人やアマチュアのダンサーを取り上げるシリーズBi-portraitを2008年から続けているフェリッポーの新作は、なんと、高齢者バトンチア集団の巻だったのだ。

1964年に立ち上がったこのグループは、最高年齢74歳のモンペリエ在住の集団で、メンバーは15人ほど。平均年齢60歳! 現役! 中には2組の親子がいて、最年少は40歳のリーダーの娘。ブルーのレオタードの上に白の短いジャケット、そして白いブーツという定番の衣装で客席から登場。軽快な音楽に合わせて足取り軽やかに舞台に上がって踊り始めたものの、振りは間違えるわ、バトンは落とすわ、時に客席にまで飛ばしてしまい、きゃーどうしましょうとばかりに顔を手で覆って、踊るどころではないダンサーに会場からは笑いが飛ぶ。しかしこの失笑にも似た笑いがあっという間に応援コールとなったのは、彼女たちがあまりにも純粋で、笑顔を絶やさず楽しそうに踊り続けていたからだろう。リーダーは、時によろけるものの、若き頃は優秀なバトンガールだったことが窺え、きらりと光るテクニックに目を見張る。そして、自己紹介では若き頃にこの職業と出会った時の思い出や失敗談を語り、衣装を脱いで普段着になった彼女たちが踊り、笑い、語り、若い頃からずっと踊り続けている姿に親近感と、好きなことを続けることの喜びを観客の多くが実感し、勇気と希望をもらったのではないだろうか。彼女たちの舞台の姿と日常を3部構成に仕立てたフェリッポーの演出力は見事だった。

ポートレイトシリーズは、おそらくこれが最後になるという。このシリーズ最初の作品は年配の牧師だったが、締めくくりも意表をつく形で、全くフェリッポーらしい作品だった。

9月からのツアーも予定され、話題を呼ぶこと間違いなし!

雷雨予報の中で始まった公演。中盤から雷が光り始め、その後ぽつりぽつりとしずくが落ちて来た。そこで帰った客は大損したと思う。その後雨は止み、ラストのユニゾンは花火の噴射という演出で見事なクライマックス、カーテンコールは全員がフェリッポーが大好きな黄色の衣装になって大きな拍手をもらい、客席にいた家族とダンサーが駆け寄って抱き合うなど、地元ならではの和気藹々の盛り上がり。その2分後に大粒の雨が降り出した。これはまさに天もこの公演を応援していた証拠だ。土砂降りの雨は公演が終わるまで待ってくれていたわけだから。もちろんその後私はずぶ濡れで宿にたどり着いたのでありました。(6月29日アゴラ屋外劇場)

ⒸPhilippe Savoir

ミカエル・フェリッポーのコンファレンスはこちらから見られます

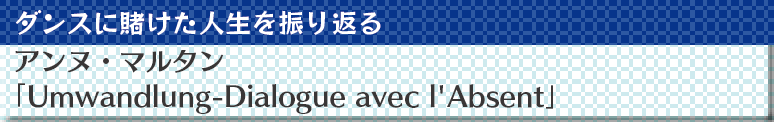

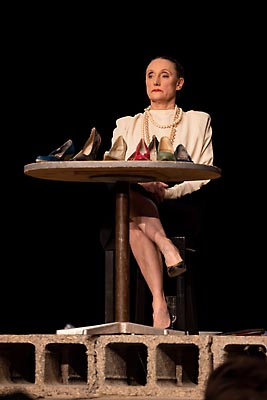

舞台前に広げられた紙をゆっくりと巻いていくと、その下から絵が現れた。それと同時にホリゾントに同じ絵がゆっくりと流れ始めた。風景画のような抽象画。実際にありそうでありえないものが混ざっている。その前でゆったりと転がり、動くマルタン。頼りなく歩き、体から何かを払い落とすような仕草をしたかと思うと、何かに立ち向かうような強さを見せる。音楽一家に生まれ、ロゼラ・ハイタワーのもとでダンスを習い、いくつかのバレエ団で踊った後にヴッパタール舞踊団に入団してソリストとなり、1991年までピナ・バウシュの作品に出演しながら、作品も創作していた。近年までダンス教師として活躍し、68歳になった今、もう一度自分を見つめ直す。これまでのこと、これからのこと。ここには彼女の全てがある。ピナと踊ったこと、踊りと音楽のこと、悩み、怒り、笑った日々。ラストがあっけなく終わった感はあったが、アンヌ・マルタンという女性の生き様が刻まれていた。(6月29日Studio Bagouet)

ⒸJeremyTran

以下は再演作品だが、先にも書いたようにこれほどまでに再演作品が面白いと思ったのは久々のことだった。

ⒸOlivier Look

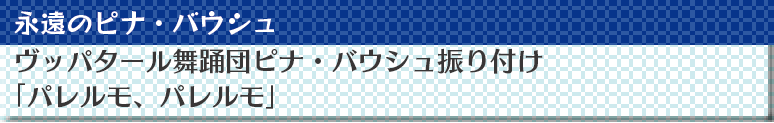

ピナ・バウシュの作品は舞台に近いところで見なければ面白みがわからない。亡き後もチケットはあっという間に売り切れる人気なので、大劇場で上演されることが多いが、後ろの方の席では細かなニュアンスは伝わらない。運悪く大劇場の後方の席だったので、なんの感動もなく前半を見終えたのだが、休憩中に席を立つ人が出て、第2部は席を前に移動したことで楽しむことができた。

ピナ時代のダンサーは半分ほどになり、ピナから直接指導を受けたことのないダンサーたちがどこまで演じ切るかに注目したが、詳細は変わっていても、楽しさは変わっていないように思った。多くの風刺が描かれ、時に笑いを誘うブラックユーモアは昔からのダンサーによってきっちりと守られ、そこに若いダンサーたちが新たな風を送り込んでいる。

ピナが2009年に亡くなって依頼、カンパニーの方向性を話し合い、ピナのレパートリーだけを踊る舞踊団でも、彼女に代わる振付家を求めるのでもなく、ピナが残した作品を踊りながら他の振付家の新作を踊ることが舞踊団の発展につながるのではないかということになったという。ピナの時代から舞踊団には多くのダンサーがゲスト出演していたし、今回は引退したナザレス・パナデロを迎え、パリ・オペラ座のプルミエダンサーのシモン・ル・ボルニュとレティツィア・ガロニが出演していた。このふたりは長期休暇をとっての移籍で、今シーズンはここで新たな経験を積むという。フランスにはコンジェ・サバティックという制度があり、一般的には36ヶ月就労すると6ヶ月から11ヶ月の長期休暇(無給)が与えられ、その間に別の経験を積むことができる。そしてその後は元の職場の同じ地位に戻ることが保証されている制度で、多くの人がこれを利用している。舞踊団の芸術監督のボリス・シャルマッツはコンファレンスで、芸術監督とダンサーと振付家が触発し合うことでカンパニーは成長すると言っている。プログラムには「ヴッパタール舞踊団ピナ・バウシュ+テラン(Terrain)・ボリス・シャルマッツ」と記載されているところから、ヴッパタール舞踊団はピナの作品と、シャルマッツの方針の二刀流で活動をしていることが窺える。ちなみにシャルマッツは今回のフェスティバルで「10000 gestes」を、ナザレスは自身の作品を上演しており、舞踊団を退団したダンサーも、在籍するダンサーも自身と舞踊団をうまくバランスを取って活動しているようだ。シャルマッツは芸術監督ではあるけれど、だからと言って舞踊団に固執するのではなく、振付家、ダンサーとしての活動もしていくそうで、この開かれた舞踊団のこれからが楽しみになる。瀬山亜津咲は踊りにも演技にもさらなる貫禄をつけていて、非常に良い環境で活動していることが伺えた。

「パレルモ、パレルモ」は幕が開き切るなり天井まで積まれた石の壁が崩れるという衝撃的なシーンで始まるが、この石全体の重さは30トンあるそうだ。この重さと衝撃に耐えられる劇場でないと上演できない作品で、この作品を見られたのは幸運だった。また、所見した日はピナの命日だったことも感慨深い。(6月30日Opéra Berlioz/Le Corum)

ⒸOlivier Look

ボリス・シャルマッツとナザレス・パナデロのコンファレンスはこちらで見られます

ⒸRaynaud de Lage

パリ・オペラ座バレエ学校で出会ったふたりは、ボリス・シャルマッツ19歳、ディミトリ・シャンブラス17歳の1993年に「À bras- le -corps」を創作。初めて作った作品が、いまだに再演を重ねている。初演から30年間踊っているけれど、毎回新たなことを発見するからやめられないらしい。シャルマッツは65歳での引退するつもりだが、シャンブラスは一生踊り続けると言っているので、ふたりの折り合いはついていないけれど、シャルマッツ65歳までは見る機会がありそうなので、それまでにまた見てみたいと思う。この作品は、2018年にはパリ・オペラ座のレパートリーに入り、その時はカール・パケットとステファン・ブリヨンが踊ったそうだ。

スタジオの壁に沿うように四角く席が設けられ、その囲まれた狭い空間に存在するふたり。この舞台空間は初演から変わらないそうだ。観客に時々関わり合いながら、ふたりの体はぶつかり合い、弾ける。別々に踊っていたふたりが、ある瞬間にひとつになる。身体がくっつく時もあれば、意識だけが交差するだけの時もある。この付かず離れずの関係が面白い。かなりの運動量で、30年前に比べれば随分大変なのではないかと余計なお世話をしてしまうのだが、手を抜かないふたりのエネルギーが直に伝わり、呼吸は荒く、汗が吹き出すふたりから目が離せない。トゥール・アンレールはオペラ座バレエ学校での思い出だろうか。ふたりはその後バレエとは異なる道に進んで、今やコンテンポラリーダンスで世界的に活躍している。そんなふたりの歴史が感じられる公演だった。テクニックを磨くことも大切だけれど、身体から発するエネルギーを感じる面白さには敵わない。

作品は踊る身体によって変わっていく。この作品はふたりとともに成長している。そしてそれと同時に私の見る目も昔とは違っていることに気がついた。舞台芸術って生きているから面白い。

ディミトリ・シャンブラスは、今回モンペリエ在住のダンサーとともに「スロー・ショー」を上演した。これは、50人の地元ダンサーを使った作品で、2019年に創作されたのちに各国を周り、2022/23年度のシャネルのアフリカ・ダカールでのコレクションMétier d'Artでも上演され、その後東京でも再演されている。振り付けだけでなく、映像なども手がける多彩なアーティストの今後に興味津々。(7月2日スタジオ・バグエ)

ⒸRaynaud de Lage

ディミトリ・シャンブラスのコンファレンスはこちらから見ることができます

1981年初演の「ユリシーズ」が戻ってきた! 80年代に世界を魅了したフランスのヌーベルバーグの代表的な作品のひとつで、当時は日本のともアメリカのとも違う作風が新鮮で、ダンスってこんなに軽やかで明るいものなのかとその魅力に惹きつけられた人は多かった。フランスでは今でもガロッタの人気は衰えておらず、彼は国民的振付家なのだ。

42年も経った作品の再演はそう簡単ではなかったとガロッタは言っている。再演は新作ほどの助成金は降りないため、強力なオファーがなければ成り立たない。しかしそこはさすがのモンペリエダンス。ディレクターのモンタナリは、「80年代を知らない世代にも伝えなくてはならない」との強いオファーで再演が決まった。しかし42年も経っているから、ダンサーは当時を知らない若手で構成されることになる。そこでガロッタは、今回出演する若いダンサーが輝けるようなシーンのプレリュードを加えたモンペリエ特別版として再構築。80年代と現代の融合、そして屋内公演が主だった作品を屋外版にすることもあり、タイトルは「ユリシーズ、グラン・ラージュ」。ダンサーの出入りは重要なので、どの劇場でもするように、アゴラ屋外劇場に合わせた手直しもしたという。

ガロッタ自身がアメリカで得たものを織り交ぜながら作ったというけれど、全く古さを感じさせない爽やかな作品だった。そしてなんとも嬉しいのは、ガロッタ自身が出演したこと! 73歳になってもガロッタ節は変わらず、細かいステップで軽やかに舞台を飛び回る。ストーリーテラーのようにふっと現れて、サーっと消える。いたずら天使が舞い降りて来たようだった。

「これは愛の物語」という冒頭のナレーションの通り、会場は優しく、温かみのある雰囲気に包まれていた。来年には新作を発表するというガロッタ。これからもファンを楽しませてくれそうだ。(7月2日アゴラ劇場)

ⒸGuy Delahaye

ガロッタのプレス・コンファレンスはこちからから

前半7分39秒くらいまで音声が欠けています

ⒸDamien Bourletsis

2010年にフェスティバル・モンペリエ・ダンスでの初演を見ていたが、残念ながら作品の成長は感じられなかった。

初演時にも感じたのだが、ヒップホップのダンサーに混ざってインド舞踊のダンサーがいて、なぜ彼女を使ったのかに疑問を持った印象があったのだが、今回もそれがはっきりと感じられた。インド舞踊の独特の動きは素敵だ。しかし、彼女が他のダンサーと共に走り出した途端にその動きの違いが気になった。とても重く鈍く見えた。ジャンルの違いがマイナスに働いてしまった感じだ。ヒップホップのダンサーの踊りにも新しいものは感じられず、作品の成長は感じられなかった。(6月28日オペラ・コメディ)

ⒸJean-Charles Couty

ⒸLaurent Paillier

アバンギャルドな作風で注目を浴びているダヴィッド・ヴァンパクの新作は、同じくアルジェリア出身のパフォーマー、ダリラ・カティーとのデュエット。「片親がアルジェリア人なので、フランスで生まれて育った僕には、ふたつの異なるものがあった。でも、自分のルーツについて深く考えたことはなかった」と語るヴァンパク。

アレグリアとは、スペイン語で喜びのことで、アルジェリアとアンダルシアを混ぜたような雰囲気と語るものの、後半に日本文化を思わせるようなシーンがあり、来日した時の印象が強く残っていたのか、あるいはいくつかの国の文化や風習に共通するものがあったからなのか、と興味深く所見した。

机を挟んでふたりの手が相手を挑発するように激しく動き、やがて出会い、絡み合ううちに突然黒い衣装から現れたカラフルなタイツ。まるで虫が脱皮して美しい蝶に変身するかのようだった。そしてその後に神主が持つ榊のようなものを激しく振り、カティーが虹色に輝く布の後ろで歌う高い声に能の地謡のような低い声が重なる。冒頭から続いているパーカッションもトランスに陥る感じで、文化的、宗教的なイメージを発している。

日本の伝統が洋風に感化されるようで興味深かったが、いつもの強烈なパンチがなかったことが少し物足りなく感じられたのは、以前に見た作品での「ここまでやるか!」という強烈なインパクトを感じなかったからかもしれない。つまりハプニングを期待しすぎだったのかも。(6月28日Hangar Théâtre)

ⒸLaurent Paillier

|