ⒸJulien Benhamou/ Opéra national de Paris

17年間に渡ったエトワールの座を引退するオーレリー・デュポンの最後の演目は「マノン」で、5月6日から5回出演した。18日の最後の公演が感動的なのは当たり前。それに、最終公演は350の映画館で実況中継(パリ市内および近郊のすべての映画館は完売!)されるし、テレビでも放映される。それならその前の公演はどうなのだろうと、最終の1回前の14日公演を鑑賞。満席の会場からの熱狂的なスタンディングオベーションを予想しなかったのか、デュポンが思わず目を潤ませるという感動的なソワレだった。

おそらく観客のほとんどがデュポンを見に来たのだろう、開幕前から会場はいつにない熱気に包まれ、登場するや否や全ての観客の視線がデュポンに注がれたのを肌で感じる程だった。安定している上に、テクニックを役柄の中に組み込んでいるので、どのムーブメントをとってもなめらかで自然。そのパの必要性が生きている。そして指先にまで表れる感情の細やかさに、心境がひしひしと伝わってくる。

ⒸJulien Benhamou/ Opéra national de Paris

デ・グリウーとの出会いに戸惑い、それが恋だと気づくまでの時間、そして次第に解放されていく様子は、まさに秒単位で変わる少女の心を表現している。そして愛の一夜。ところが、富豪からの豪華な贈り物に彼女は変わっていく。無垢な少女から女へ、女から愛人へ。その違いが2幕ではっきりと現れる。グリウーを見て少し戸惑ったものの、富豪の愛人としてたくさんの男に敬われ、豪華な服を身につけることを誇りとさえ思っているかのような振る舞い。金がこれだけ女を変えてしまうものなのか。そして、激しく詰め寄るグリウーに純粋の愛を再認識するまでの葛藤は見事だった。人々が去ったあとの館で激しく見つめあう2人。動かないのに2人の間の強い感情のやりとりが感じられ、やがて2人は再燃する愛に飛び込み、貧相な部屋での濃厚なデュエットとなる。この幸せの頂点からいきなりどん底に突き落とされた女の悲劇を、ラストのデュエットでは、生と死に直面したひとりの哀れな女として描ききっていた。

ⒸJulien Benhamou/ Opéra national de Paris

このスターの引退公演の相手役に抜擢されたのが、ミラノスカラ座のエトワール、ロベルト・ボッレ。調子が悪かったのか、バランスが悪く伸びが感じられなかった。1幕のマノンに恋心を訴える踊りのシーンのパは確かに難しい。ゆったりとバランスをとり続けるパが続くからなのだが、バランスをとることに集中しているような動きは伸びに欠け(後日放映された18日の最後の公演では安定していたように見受けた)、2幕でもマノンをひたすら純粋に愛し続ける激しい感情は見えるのだが、 それがムーブメントと必ずしも一致していないように感じられてしまい、感動的に心に残る仕上げにならなかったのは残念だった。実は、当初デュポンはエルヴェ・モローと踊ることにしていたのだが、怪我による降板で相手役を探すことになり、それではと、現在ウイーン国立バレエ団のマニュエル・ルグリをデ・グリュー、ムッシューGMを夫のジェレミー・ベランガールにと希望したがかなわず、それならオペラ座以外の人でと、ロベルトに依頼したという経緯がある。

ⒸMarianne Bouzonie/ Opéra national de Paris

マノンの兄役のステファン・ビュリヨンは、テクニック、演技面とも素晴らしかった。特に酔っ払って娼婦の館になだれ込んできたときの演技は見事。その相手役のアリス・ルナヴァンも流石だった。いつも通りの安定したテクニックで余裕さえ感じる。コンテンポラリーはもちろんだが、クラシックも問題なくこなせるダンサーになったと実感。この2人のとぼけたデュエットに会場は沸いた。

この引退公演は、ムッシューGMにバンジャマン・ペッシュ、看守にはカール・パケットという豪華キャスト。そしてこの2人が素晴らしい。ペッシュは女好きの富豪そのまま。傲慢でいやらしいのに気品があり、目立ちすぎず、でも存在をちゃんと印象づけるような舞台でのあり方はさすがのエトワール。作品の流れと役柄を的確に把握している。看守のカール・パケットも短い出番ながら、地位を利用してマノンをいたぶる横柄な看守を演じていた。

鳴り止まぬ拍手は、デュポンがどれだけ多くの人から愛されてきたかを証明していた。円熟期のデュポンの引退は惜しまれるが、これできっぱり踊りをやめるのではなく、勅使川原三郎とウエイン・マクレガーの作品に出演することは決まっているので、まだもう少し踊る姿を見ることはできる。そしてバンジャマン・ミルピエから来年度のオペラ座のメートル・ド・バレエに任命された。(5月14日オペラ座・ガルニエ宮)

ⒸJulien Benhamou/ Opéra national de Paris

びわ湖ホールとル・アーブル国立舞台ル・ヴォルカンとの共同制作による高谷史郎の新作「ST/LL」の世界初演がル・ヴォルカン国立舞台で行われた。火山国日本のアーティスト高谷史郎は、洗練された美的感覚と、最新のテクノロジーという芸術の噴煙を、フランスの火山劇場(ヴォルカンとは火山の意味で、ちなみにル・アーブルは火山地帯ではない)にもたらしたといえよう。

モノトーンの部屋。黒くて長いテーブル、透明のプラスティック製の椅子、そして鏡のようなツヤを持った床が、ホリゾントから放たれる白い光に柔らかく照らし出されている。ポツポツと乾いた音が響く中、カツカツとヒールの鋭い音がして黒い服の女性のシルエットが浮かび上がる。そしてバシャバシャ。なんと鏡のように反映する床は水だったのだ。水しぶきを快くはねあげてテーブルについた女。今度は上手からやはり黒服の女。音なく水の中を歩き、先ほどの女の向かいに座る。ホリゾントにはテーブルを上から写した映像が流れ、キーンという鋭く細い音が異様な静けさと緊張感をもたらす。黒い皿、銀のフォークとナイフ。先ほどから微かに聞こえていた乾いた音はメトロノームのようだ。表情も感情もなく、2人の女はグラスを合わせ、飲み、そしてあたかもそこに料理があるかのように食事を始める。この生気のない空間に唯一色を添えるりんご。男女の給仕は無言で皿を片付け、新たな食事が運ばれてきたかのように黒い皿を白い皿に変えるが、女たちは一向に気にせず、皿やフォークがなくても食事を続けている。そして何かを気にするかのように後ろを振り向く行為が繰り返される。日常のようで非日常。儀式のような形ばかりの食事。そしてそれぞれの人物の異なる役割は、他人に関係なく進み、そこに交差するものはない。それは机の上の数個のメトロノームがそれぞれの時間を規則的に刻み、偶然の一致が唯一の関わり合いになるのと符合している。

ⒸShiro Takatani

サーチライトを照らしながら水の中を歩いていた人は、やがて机の上に横たわり、ゆっくりと動く3人の身体をカメラが捉える。ホリゾントに映し出された身体の一部はやがて全体像となり、何本もの細い白い線が重なっていく。それはまるで蜘蛛の巣にからまったようでもあり、無限に広がる宇宙空間を浮遊する姿にも見えた。

マッチの明かりを頼りにページをめくり、ドスの利いた声でがなり立てたかとおもうと、か細い声で意味のあるようなないような言葉を発する鶴田真由。星のように輝くたくさんのオレンジ色の小さな明かりの中を彷徨いながらの語りは、アイヌの子守唄。一転して、机の上に椅子を乗せ、乳母車か車椅子を押すように移動しながら、存在しない言語で一人芝居をする薮内美佐子。言葉はわからないのに、なんだか可笑しい。言語とはなんだろう。はっきりわからなくても伝わるものがある。

存在するものとしないもの。自分に見えていても、他人には見えないもの。本物の自分と影/陰の自分。落ちて壊れるものとそうでないもの。ここに張られた水は海に続き、その先には何が残るのだろう。

ⒸShiro Takatani

一瞬を捉えた写真の時間を引き伸ばしたらどうなるか、「時」をテーマに作ったという高谷。一瞬に凝縮された時間の中に生きる人々の姿、心模様、そして、生きているものと命のない物質が同次元に存在することの意味を問い、その存在は永遠ではなく、形あるものはいつか壊れていくものなのだと提示する。そしてこの空虚な感覚は、洗練された美という形で心に優しく残った。

ダンサーである 平井優子とオリビエ・バルザリーニ、役者である鶴田真由と薮内美佐子、そして音楽の坂本龍一、原摩利彦と南琢也。それぞれがもたらすものを高谷独自のセンスで仕上げている。それは限りなく美しく、冷たく、同時に暖かい。頭の中の構想を実現するには、ル・ヴォルカン劇場での2週間のレジデンスがなければできなかったという。さらなる改良を重ねて、この後は10月22〜24日にブリュッセルのレ・アール劇場(http://www.halles.be/fr/231/756/Shiro-Takatani)、そして日本では来年1月23、24日にびわ湖ホール(https://www.biwako-hall.or.jp/performance/2015/02/13/post-12.html)。(4月13日 Le Volcan/Scène national du Havre)

舞踏のパイオニアだったカルロッタ池田が昨年9月に急死したことへのオマージュとして再演された「UTT」。1981年に室伏鴻がカルロッタ池田40歳のときに振付した作品は、その後カルロッタの中で少しずつ変化しながら70歳になるまで踊り続けられた。カルロッタは、昨年石渡真伊に振り写しし、その直後、そして上演2週間前に亡くなった。おそらく、石渡真伊という若いダンサーとの出会いがなければ、この作品は再演されることはなかっただろう。

会場は満席で、ウエイティングリストの列が長く続いている。池田がフランスに残したものの偉大さを改めて知った。

ⒸFrédéric Desmesure

暗闇に浮かび上がる白いものが大きくなり、やがて人の姿とわかる。白い着物と長い黒髪で覆われた顔。顔の見えない山姥のような女はゆったり舞台を四角く歩き、早まった歩調の末に奇怪な叫び声をあげて痙攣し、突然猫のように音も立てずに飛び回る。取り付いたものを振り払うように髪の毛を振ったのちに天を仰ぎ、ポワン、シャリンという音の中、悪魔のような声を発したと思えば、急にか細く柔らかい子供が甘えるような声を出す。老婆なのか動物なのか少女なのか。真っ白い顔から出た異様に赤い舌を出しながら物を食べ、黒髪を振り乱す。七変化あるいは狂気。突然立ち上がって叫び声を上げながら突進したホリゾントは、一転して天国のように穏やかで柔らかい光を放っている。しかし、そこにも異様な世界は浸透していた。影絵のように現れたものは思い出か幻想か。白い布が吊られた四角い部屋の中で、まるで戦国時代の姫のように、兜のような髪飾りをキラキラさせながら動く様子は、戦者とその亡霊か。服がスルスルと落ちれば、犬になり、可愛さアピールのワンピース姿の少女に変貌。それが服を脱げば、一転してたくましい女の姿。その横に白い砂が落ち始めれば、そこは無の世界。子供への回帰、赤ん坊、瞑想の世界、そして死。

石渡真伊は若干27歳ながら、カルロッタ池田が愛した作品を見事に踊りきった。赤ん坊から老婆まで、そして動物にするりと化け、人の心の片隅に宿る感情を見事に表現していて、カルロッタ池田が天国から降りてきて一緒に踊っているような錯覚に陥る瞬間があった。

ⒸFrédéric Desmesure

この後に放映された、この作品のリハーサルのドキュメンタリー映画(1984年)は興味深く、作品とカルロッタ池田というダンサーをより深く知るための大きな手掛かりとなった。振付の室伏の要求を池田は呼吸とともに吸い込み、そして消化させて吐き出す。言われたままに表現するのではなく、要求に問いかけ、食いつき、さらなる追求をする。これは振付家とダンサーの戦いであり、そしてダンサーとしての池田自身への挑戦だ。膝を覆うサポーターが、肉愛的にも過酷なことを表している。そして本番。白塗りをする姿からは、殺気さえ感じられた。自己を表現することへの執念とも言える情熱。生前カルロッタはダンサーに決して「良い」と言わなかったそうだ。「まだその先にいけるでしょ。」

妥協を許さなかったカルロッタ。今回の再演は、カルロッタと石渡の葛藤の末に再生したものなのだ。まだ言い足りないところはあっただろうが、石渡に作品を渡せたことで思い残すことなく旅立てたのではないだろうか。そして、公演のたびに天国から降りてきて石渡と一緒に踊っている、そんな気がしてならない。主なき作品を踊り続けることはたやすいことではないと思うが、石渡がこの作品を育て、世界を回り、そしていつかカルロッタの生地である日本で上演されることを願ってやまない。(5月29日パリ日本文化会館)

近年若いダンサーを育てるカンパニーが増えているように感じるが、ホフェッシュにもジュニアグループがあり、初期の作品2本と新作を上演した。

「Fragments」ⒸVictor Frankowski

2003年の「Fragments」と2004年の「Cult」、そして新作の「Disappealing Act」。早くからダンスを始めたホフェッシュにとって、 今の若者は荒削りでありながらも魅了されるものがあり、過去の作品に新たなエネルギーを吹き込むと同時に、新作でさらなる追求をしたかったという。

「Cult」ⒸVictor Frankowski

確かに8人のダンサーたちのエネルギーは素晴らしかったし、ジュニアといえど、カンパニーに引けを取らないほどのテクニックを持ち、ホフェッシュの独特の振りを見事にこなしている。これは驚くべきことだった。ただ、人間の目というものは勝手なもので、見慣れてしまうと飽きてしまう。「Cult」は男女3人ずつの6人のダンスで、社会や習慣に押しつぶされる民衆のジレンマを感じさせ、「Fragments」は男女の愛と生と死を描き、「Disappealing Act」は全員によるダンスで、集団と個人を取り上げている。このように構成もテーマも違えば、素晴らしく計算された照明効果による演出が各シーンを浮き立たせているにも拘らず、こうして3作品が並んでしまうと、とても似通っていると感じてしまったのは、おそらく動きの質と音楽の使い方だと思う。目には満足しても心が満たされないような物足りなさを感じてしまった。(5月18日Les Abbesses)

「Disappealing Act」ⒸVictor Frankowski

シルビー・ギエムと長く活動を共にしたラッセル・マリファント。ギエムの引退表明後の活動が気になって見に行ったのだが、昔のような感動を得ることはできなかった。

上演された5本のうち、新作は「Still 」だけで、「Afterlight (part1 solo)」「Two」「Critical Mass」「Still Current」と続いた。マリファントの作品は、流れるようなムーブメントとミカエル・ヒュルスによる奥深い照明のコラボレーションが素晴らしく、特にデュエットでは、繊細に揺れる心理描写に心打たれた記憶が強く残っている。今回、確かに振付も照明も素晴らしかったが、ダンサーがマリファントの真の目的を達するには至っていなかったように見受けられた。見えないはずの空気が感じられるようなマリファントの踊り、そして「Two」に関しては、ダナ・フォーラス、ギエムと、最高のものを見てしまっているせいか、今回のキャストの踊りには満足できなかった。ただ、「アフターライト」を初演時から踊っているThomasin Gulgecが唯一マリファントのムーブメントをしっかりこなしていたのが救いだった。留まることを知らない水が流れるように、あるいは煙がたなびくようにしなやかに舞い、ふと一瞬その流れが止まる。この微妙なサスペンションが空気と混ざり、優美な世界を広げていく。

数年前に素晴らしい踊りをしていた アレクサンドル・ムクルが冴えなかったのはなぜだろう。今後のカンパニー立て直しが求められると思うが、マリファントは才能のある人なので、再生を期待するばかりだ。(5月12日クレルモン・フェランLa Comédie)

ピナ亡き後も絶大な人気を誇り、今年のパリ公演は「ネルケン」がシャトレ劇場で5公演、向き合う市立劇場では「過去と現在と未来の子供たちのために」が8公演行われ、連日劇場前は席を求める人でごった返していた。

「ネルケン」は20年ほど前にドイツで見たときの衝撃を崩されたくなかったので見に行かず、「過去と現在の…」を見に行った。

作品は振付家がいようといまいと、時と共に変わっていくものだと思っているが、この作品も随分と変わったように感じた。以前のようにみんなの前にひとりのピナがいるのではなく、各ダンサーが自身の中のピナと対話しているようだった。過去の思いに囚われているのではなく、今まで以上に自由で、まさに無垢な子供心を持ったままの大人たちの、なんという開放感! これはまったく予想外のことだった。これなら「ネルケン」を見るべきだったと後悔してももう遅い。

確かにメンバーは変わり、昔のような個性的なダンサーが少なくなったとか、年齢とともに昔のように踊れなくなったと言われるが、それでもまだピナの精神は感じられる。いや、反対に、ピナへの想いをそれぞれのダンサーが拡張していくことが作品を再生させているのではないだろうか。そして、もしかしたらこれこそピナが望むことだったのかもしれないと思った。(5月21日Théâtre de la Ville)

ⒸAlexandros Sarakisidis

以前にアヴィニヨンの路上で演じているのを見ておお! と思った2人組。日本にもこんなに面白い奴がいるのかという驚きと感動を引きずること数年。日程が合わずに見逃していたが、エスパス・ベルタン・ポワレでの3回目の公演にしてようやく見ることができた。しかも、日本では未上演の新作だ。

パントマイムといえど、かなり動きがあるので、言葉のない演劇ともいえると思う。2人のトレードマークのポーズをかたどった影絵に笑った後は、仲睦まじきカップルの楽しいピクニックが憎悪に満ちた修羅場となる。この凄まじさは漫画の世界。目の前の現実の合間に浮かぶシュールな幻想は現実味を帯び、仮面夫婦の鬱憤は次第にエキサイト。殺して土に埋めるか、飲み物に毒を入れるか。ふと我に返って取り繕う笑い。しかしこれにも限界がある。相手の殺気を感じてしまったら、いくところまで行くしかないわけで、ドロ沼血だらけの舞台は憎しみに満ちているが、客席は爆笑の渦。でも、中にはこれを素直に笑えない人がいたかも…。

カップルをベースにしたコントが暗転なしで綴られ、次から次へと飛び出すアイディアに感心する。1枚の紙はターバンになり魚になり、人魚のヒレだった座布団は、プロレスの相手になり(堀江のぞみの飛び蹴りは強烈)、それが王冠になるという三段論法を誰が予想しただろうか。黒縁めがねにポマードべっとりの柴崎岳史が、荒野の用心棒のクリント・イーストウッドになったときは腹がよじれた。この勘違いを止めることもできずについていく律儀な妻が愛らしい。

と、笑いと驚きが絶えない1時間で腹を抱えて笑うフランス人を見、ふむ、笑いは世界共通なのだ、と思ったが、いやいや、ちゃぶ台に座布団と日本文化を背景にしているにも拘らずに受けるのは、彼らのユニバーサルなネタのせいだろう。聞けばこのあとイタリアツアーが待っているとのこと。また、フランスに来て、笑わせて〜!(5月15日エスパス・ベルタン・ポワレ)

ⒸNoé Reutenauer

映像とダンスで日常をくすぐるフィリップ・ジャメの作品は、親近感があって好きだ。ホールに流れるビデオは、一般市民が語る思い出の1曲。このフツーの人々が役者揃いで面白い。思い出を語り、カラオケごとくどっぷりはまって歌い出したり、踊りだしたり。一般人をここまでやらせてしまうのがジャメのうまいところ。公演冒頭のダンサーの下手な歌がいかにも素人感で、先ほどのビデオの続きを見ているようでお茶目。もちろんこれはちゃんとした演出で、その後に歌のうまい女性が熱唱。ポロロンとピアノを弾けば、生演奏付きのカフェバーになる。ダンサーたちの思い出に少し色付けしながら、歌い、語り、踊っているから親近感がわくのかもしれないが、人生いろいろだなあ。夢を見ていた子供時代、初恋、結婚のプロポーズに別れの時を経て、社会問題を訴え、人生は何かと哲学する。人が出会って交差して、新たな方向に進む。そんな人生がこの作品のように楽しく過ごせたらいいのにな、とちょっと自分を振り返ってみた。(5月20日Théâtre National de Chaillot)

ⒸAmador Artiga

すばらしくよく踊るダンサーたちにはいつも感心するし、この作品はハープの生演奏もあり、美しいメロディーとノイズ音にこの楽器の幅の広さを発見をする。それなのに心にずしりとくるものがないのはなぜだろう。ホリゾントから放たれるアブストラクトな照明はいつも通り綺麗なのだが、もしかしたらこの「いつも通り」に私が飽きているのかもしれない。ドレスのスカートから大量の白粉が舞い上がるのは意表をついたが、そこから発展するものがなく、それだけで終わってしまった。面白いはずなのに、何かが足りない。そう思いながらも毎回見てしまうのはなぜだろう。確かに毎回感心するところはあるわけで、それがムーブメントの面白さなのか、演出の面白さなのか。解答を見つけるために見続けているのかもしれない。(5月30日Théâtre National de Chaillot)

ⒸLuc Sénécal

この演目のキャストも若手揃いで、初日を飾るのがエトワールになりたてのローラ・エケ、翌日2日目がオニール八菜、その後はアマンディーヌ・アルビッソン、アリス・ルナヴァン、そしてレオノール・ボーラックと続く。全10公演のうち4回をオニール八菜が踊るというのは日本人として嬉しいが、最近特に伸びているレオノール・ボーラックを見ることにした。

フランス人形のように愛くるしいボーラックは、このような役にはぴったりだと思うが、まだもう少し追及の余地がある。大きなミスがあるわけでもなく、さらりと見れば全く問題ないし、フェッテもダブルを入れながら安定していたのだが、ムーブメント間のほんの一瞬の仕草に配慮が欠けるところが時々見かけられ、エトワールになるにはさらなる研究が必要だ。(もちろん彼女はまだスジェなので、次の目標はプルミエール・ダンスーズに昇進することなのだが。)また、演技に関しても同様で、例えばイニゴと総督ロペスの悪巧みを盗み聞きしてしまうシーンや、最後に司令官邸に飾られた肖像画を見て驚くシーンなどは、もう少し見せ方を考慮すると良くなるのではないかと思った。

相手役のリュシアンを踊ったジェレミー・ルー・ケールはいかにも好青年で役にぴったり。テクニックも安定していて、初役でこれだけこなせれば大したものだが、強烈な印象として残らなかったのは、まだまだ追求の余地があるということなのかもしれない。しかし、今後が期待されるダンサーであることは確か。

イニゴ役のマーク・モローは、線が細く派手さに欠ける印象があったが、 近年大役をこなす経験ゆえか、ずいぶん成長したと思った。

この日は若手ばかりだったが、1幕のパ・ド・トロワを踊ったダニエル・ストックス、2幕の2人の将校役のフローリモンド・ロリウーとジェルマン・ルーヴェが的確なテクニックとシャープな踊りで印象に残った。また、この日のマチネで主役のパキータを踊ったオニール八菜が夜の公演の2幕のグラン・パにも出演しており、疲れ知らずの安定した綺麗な踊りを披露していた。

なお、カーテンコールでピエール・ラコットが姿を見せ、若いダンサーたちをねぎらい、世代交代が進むオペラ座の今後を祝福しているようだった。(5月16日オペラ・ガルニエ宮)

ⒸLaurent Philippe/ Opéra national de Paris

パリ編

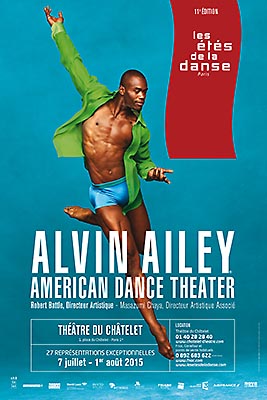

今年のパリ・ダンスの夏はアルビン・エイリー・アメリカン・ダンス・シアター。このフェスティバルに招待されるのは、2006年、2009年、2012年に続き4回目。こうしてみると3年毎の上演になっている。アルビン・エイリーのミューズだったジュディス・ジャミソンの後を継いで2011年から舞踊団の芸術監督に任命されたロバート・バトルにより、新たな息吹が吹き込まれ、パリジャンを感動の渦に巻き込んだ2012年の公演が忘れられない。エイリーが残した名作の他に、ロバート・バトル、アジュール・バートン、ロナルド・K・ブラウン、ビル・T・ジョーンズ、クリストファー・ウイールドン、ハンス・ファン・マーネン、オハッド・ナハリンなどの作品が日替わりで上演される。そして、唯一の日本人ダンサー、瀬河寛司が出演する。7月7日から8月1日まで シャトレ劇場にて

http://www.lesetesdeladanse.com

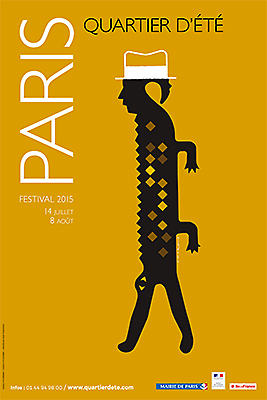

ダンスだけでなく、演劇、音楽など幅広いジャンルが見られるパリ・カルチェ・デッテ。無料の公演もたくさんあるのがありがたい。なんと今年は、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルが無料で見られる! その他、イスラエル・ガルヴァン、オーレリアン・ボリー、ヨアン・ブルジョアなど、今年のプログラムは充実している。その他、すでに見た作品でお勧めは、ジュスティンとフェデリのアクロバットコンテンポラリー「NOOS」や、サチエ・ノロとシルヴァン・オールの「オリガミ」。両公演とも無料。ただしパリのフェスティバルといえど、パリ郊外も含むので、場所の確認はしてください。サクレクール寺院前での公演や、ピカソ美術館でのイスラエル・ガルヴァンの公演は面白そう! 7月14日から8月9日まで。

http://www.quartierdete.com/programme/spectacles/

アヴィニヨン編

Affiche de la 69e édition du Festival d'Avignon - couleur - illustration Guillaume Bresson - Courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris – Bruxelles

世界最大級のフェスティバルは69回目を迎える。演出家のオリヴィエ・ピィが芸術監督に就任してから、ダンスの影が少し薄くなったような気もするが、それでも! ありがたいのは、ダンスのプログラムが7月12日からの週に集中しているので、ダンス目的の人は短期滞在でほとんどが見られること。ホフェッシュ・シェクター、ファブリス・ランバート、ガエル・ブルジュ、エステル・サラモン、ファトゥ・シセ。アンジュラン・プレルジョカージュはメイン会場の法王庁の中庭での新作世界初演となる。予約時に5つ目の公演から割引料金が適応されるというのも嬉しい。

7月4日から25日まで。

http://www.festival-avignon.com/fr/

アヴィニヨン・フェスティバルのインも有名だけれど、なんといってもオフの盛り上がりは名物。城壁の中にはいったら、街ごとフェスティバルしているのを体験できるはず。

今年は1071団体が1336作品を上演するという。これに路上が加わればもう数え切れないアーティストがアヴィニヨンに集中するわけで、それを見にくる観光客と合わせて、渋谷の交差点状態。普段は大きなイベントがない街なので、ホテルがそうたくさんあるわけではないため、観光客の第一関門は宿泊施設を確保することだが、間際のキャンセルが出ることがあるので、なんとかなると楽観視。私は中毒状態で、夏が始まらないし、終わらない。

1336作品のうちダンスは58公演しかないけれど、この他にダンステアトルが30あり、パリ・オペラ座のエトワールだったマリー=クロード・ピエトラガラが昨年に続いて作品を出している。アクロバットを見たいなら、城壁の外にある島にサーカス専門の小屋もあるのでサーカスのカテゴリーも要チェック。日本からは5団体が参加。ホームページも見やすくなって、チケットまとめ買いも簡単。でも、先に買わずに当日開演ギリギリに劇場前に行って、長蛇の列ができていればOK、ガランとしていたらやめるというのがオススメ。混んでいても結構入れるもの。オフ村で16ユーロのカード(12歳〜18歳は9ユーロ)を購入すると、公演が30%引きで見られるというのも利用したい。7月4日から26日まで。

http://www.avignonleoff.com/programme/2015/

マルセイユ編

20回目を迎えたフェスティバル。毎日イベントがあるわけではないのですが、モンペリエやアヴィニヨンに行ったついでに立ち寄ることも可能ですね。

最近すこぶる評判の良いリヨンのオペラ座バレエ団も良いけれど、フランスでは滅多にお目にかかれないイギリスのカンドコ・ダンス・カンパニーと、元オペラ座のエトワールのカデール・ベラルビ率いるバレエ・ドゥ・キャピトルが、コンテンポラリータンゴのカトリーヌ・ベルベッソーの99年の作品「VALSER」を踊るというのに興味がわく。その他、ホフェッシュ・シェクターのジュニアカンパニー、ローザスのアンヌ・テレサ・ド・ケースメーカー、ヴィム・ヴァンデケイビュスなど。6月14日から7月17日まで。

http://festivaldemarseille.com/20eme-edition/spectacles/

アヴィニヨンからそう遠くない中世の町ヴェゾンで行われる夏のダンスフェスティバル。古代劇場で行われるのがなんとも素敵! ダダ・マシロの「カルメン」、バレエ・ド・キャピトルによる「Valser」、カンパニーXY、カデール・アトゥのヒップホップなど秀作揃い。アヴィニヨンの喧騒を避けていくのもよい。

http://www.vaison-danses.com/fr/index.php

|