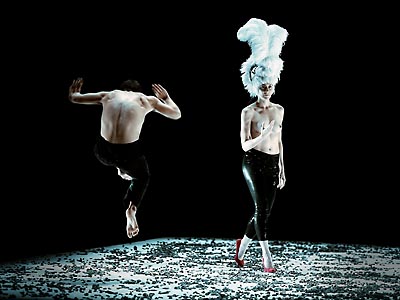

ここにまた新たな白鳥の湖が誕生した。初恋の相手を闇の女王にさらわれた王子は、婚期を迎えた今でも彼女のことを忘れられない。ある日、闇の王国の入り口で白鳥の姿に変えられたかつての恋人に出会う。おびえる白鳥も、王子のことを思い出し、愛を誓い合う。それを見た闇の女王は、結婚相手を決める舞踏会の日に白鳥そっくりにさせた娘と共に現れる。王子は白鳥と信じ込むが、時間が経つに連れ白い羽が黒く変わっていく恋人に疑問を抱く。慌てた闇の女王は結婚を催促し、王子が公言したとたんに響く闇の女王の高笑い。溺愛する息子の悲劇に怒り狂った王妃は、黒鳥を殺してしまう。闇の王国に運び込まれた娘の死体に激怒した闇の女王は、報復とばかりに白鳥に瀕死の重傷を負わせ、追って来た王子とともに闇の世界に連れ去るという物語。

ⒸAlice Blangero

従来の白鳥の湖との違いは、王妃と王の踊りの場面が多いことと、ロッドバルトが闇の女王で女性によって踊られる事、そして白鳥と黒鳥は別のダンサーが踊ることだ。一幕は王家の家族関係の描写で、息子の将来を心配するあまりの夫婦喧嘩や、子を思う親の行き過ぎた愛情の注ぎ方は、現代の家族への風刺とも取れる。私が見た日は小池ミモザが王妃役で、かわいさあまりに息子の将来を心配しすぎて気が狂ってしまうのではないかと思えるほどの親ばかぶりを熱演。演技が細かく、特に夫との見解の違いにいらだつ様子は漫画チックで吹き出してしまう。嫌悪する闇の女王が花嫁の母だということにむかつくも、全ては愛する息子のため、がまん、がまん。彼女の演技もすばらしかったけれど、踊るシーンも多くて、久々に見た小池の踊りに更なる成長を見いだして満足。別の日には黒鳥を踊ったそうで、こちらの評判も上々。また、闇の女王を踊ったモード・サボランも素晴らしかった。闇の女王は鳥の化身のようで、ずる賢いカラスのよう。鳥特有の首の動かし方、羽を広げての威嚇、人間とも動物ともつかない野性味を帯びた役柄を圧倒的な存在感で踊りきった。王子を演じたルシアン・ポストルウエイトは、純情なやんちゃ坊主が大きくなったようなさわやかさをもたらし、親友のジュロン・ヴェルブリュジャンもちょっとおとぼけで良い。父親役のガブリエル・コラドは落ち着いていて、ヒステリックになる妻を適度になだめ、息子とは男同士の阿吽の呼吸、闇の女王に誘惑されてちょっとその気になってしまう姿は、美人の誘惑に弱いどこにでもいそうな男性像。4人の花嫁の代わりに風変わりな性格の女性達を登場させたのは、何気にフレンチウーマンの風刺かしら。こんな人たちを時々見かけますもの。役の描き方、振り付け・構成ともさすがジャン=クリストフ・マイヨーとうならせる。音楽も、ほぼ従来の流れだが全く別の場面に使われる。例えば王子のバリエーションの曲が王家の家族の踊りになるなど、全く新しい解釈の基に音楽が使われているのが新鮮だ。

王妃:小池ミモザ ⒸAlice Blangero

休憩を入れて2時間の大作だが、振り付けと構成の密度の高さにあっという間にラストを迎えた感じだった。また、バレエ団のレベルの高さ、層の厚さには感心する。これだけ素晴らしいバレエ団なのに、パリ公演がほとんどないのが残念。日本では2015年2月27日から3月1日まで東京文化会館でこの作品が上演されるので、是非!(6月8日 Théâtre National de Chaillot)

ここ数年コンセプテュアルダンスが主流になっていて身体の使い方を習得しきらないまま舞台に立ち、コンテンポラリーダンスは身体訓練をしていない人にでもできる簡単なものと勘違いされているのではないかと思う事がある。アイディアさえ良ければ、そしてある程度のムーブメントができればそれで良いという人に出会った時、私はとてもがっかりする。今後のコンテンポラリーダンスの行方に不安を感じていた私に、ユーヴァル・ピックの「PLY」は大きな希望を与えてくれた。まさにこれが私が望む身体の使い方で、筋肉の使い方や重心と空間を肌で感じながら踊るダンサーを見る喜びを感動を以て見ていた。テクニックがあれば良いというものではない。身体のあらゆる部分を感じ、ある動きをした時に生じる身体の変化と筋肉との関連性から生まれるムーブメントの面白さや、引力と重力を計算して時間との限界に挑み、それを楽しむ身体を見る喜び。これを最初に感じたのが、1991年のウイリアム・フォーサイス率いるバレエ・フランクフルトの来日公演の時と、ラッセル・マリファントの空気に入り込むような踊りを見た時だった。そして今日やっと、再びその感動に巡り会えた。

ピックの身体の使い方はフォーサイスやマリファントとは違う。地に根を這わせるようなどっしりとした骨太の踊りで、1996年にパリのコンクールで1位を取った時の彼の踊りを見て衝撃を受けたのをはっきり覚えている。イスラエルからフランスに本拠地を移し、現在はマギー・マランの跡を継いでCCNリリュー・ラ・パップを仕切る。3年腰を落ち着けて、ようやく彼は思うように作品を創れるようになった。彼の求めるものを理解し、こなし、表現出来るダンサーが育ったからだ。2年前に見たとき、小林まどかはまだまだだった。それが今日は素晴らしいダンスを見せてくれた。筋肉の伸び、のびると同時に反対方向に引っ張られる別の筋肉。そして重力を自由に操れるだけの強さと軽さ。足の裏をのぞいたり、かがんで天井を見上げるような、日常の、たわいもない動きをダンスに取り入れているのも面白いし、何よりそこに彼らが存在する理由が見えている。コンテンポラリーダンスにおける身体の在り方を理解した人に会えた事が、本当に嬉しかった。(6月15日 Créteil Maison des Arts)

ⒸAmandine Quillon

パリは公演数が多いし、冒険するよりは確実なところを選んでしまうため、行き慣れない劇場での若手のカンパニー公演を逃す事が多い。偶然に地方都市にいて、それしか見るものがないからとりあえず見に行って大当たり! ということもある。このラ・ヴイーヴルもそうだった。

不気味な轟に揺れる大地の真ん中にいたのは現代の「姫」。これに2人の男が絡んでくる。美女を巡る男の戦い、両手に花ならぬ男を従えて女王気分のつもりが、意地悪されたり、いいように扱われて、ああ勘違いの世界。良くありがちな設定を、まずはダンスのうまさで見せる。生演奏のギターが要所要所を押さえて舞台を締め、ホリゾントに大きく映し出される映像はダンスを邪魔する事なく効果的に使われ、糸状に垂れたホリゾントの幕からさっと現れ消えて行く演出も良い。

一旗揚げにパリに上京しなくても、地方都市でしっかり足固めをしているカンパニーが増えていると言う。思いがけないものに出会ってワクワクした一夜だった。(6月4日 La Comédie de Clermont-Ferrand)

ⒸLa Vouivre

6月にパリのヴァンセンヌの森の中にあるカートゥシュリーで行われるフェスティバル。カロリン・カールソンがチーフを務めるアトリエ・ド・パリが中心となって企画されるダンスフェスティバルで、2015年1月からは振り付け拡張センターの一環となるので、更なる安定した活動ができるようになる。

今年は、6月4日から20日まで開催された。私が見た4作品は偶然にも白昼夢を見ているような現実と非現実が交差した作品で、劇場を出ればパリの喧噪とはほど遠い森が目の前に広がるので、しばらくの間異空間にとどまる事ができたのは、 June Eventsならではの特権。

ここは磁力が狂った森なのか、心の扉の奥の森なのか。多くの人が通り過ぎて行くけれど、それぞれが自分の世界の中で生きているようだ。森に迷い込んだ少女、床を転がる男性、激しく震えながら踊る人、静かに空間を見つめる人。彼らの思いを断ち切るように赤いハイヒールを履いて通り過ぎて行く女性は鳥の化身か。周りで起こっている事には一切目に入らないかのようだ。他人と自分、人間と動物が交差するようにすれ違う空間。空から生える木、この森では何が起こっても不思議ではない。村上春樹の小説を読んでいるような不思議な時空間に旅をした。(6月10日Théâtre de l’Aquarium)

「明け方、まだ寝ている私は『カードの暗証番号は?』と繰り返される声に起こされた」という語りで始まる。「夢かと思ったけれど、やがてそれが彼の声だということに気がついた。何で? 催眠術のように暗証番号を聞き出してお金を引き出すつもりなのかしら?」現実にあってもおかしくないエピソードに耳を傾ける。が、話しはコロコロと話題を変え、彼女に当たるはずのスポットライトはとんちんかんなところを照らし、映像は段違いに立てられた板に当たっていてはっきり判読できない上に、風景がとりとめもなく変わっていくので、何が投影されているのかわからない。何かがずれている。彼女自身もそうだ。舌をぺろぺろと蛇のように出したり、猫のように歩いたり、人間のように話し、動物のように行動する。静かで落ち着いた彼女の声は、脈絡のない夢を見続けるのに心地よかった。(6月10日Atelier de Paris)

ⒸDR

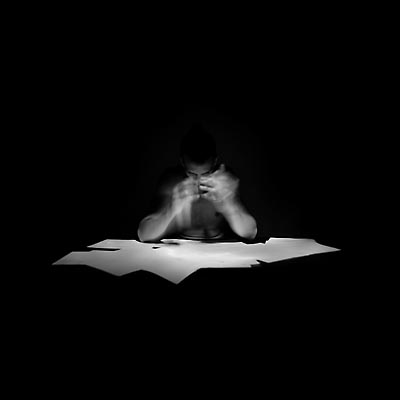

外の光が届かない密室。靴音がカツカツと響いているということは、ここは地下なのかしら。囲まれた空間でひとり机に向かう男。積まれた書類、白いライト。その光が彼に指示を与えるかのように変わり、移動する。彼が手を広げれば明かりが広がるので、或はこの光が彼の意識なのかもしれない。思考がぐるぐると回り、その中で葛藤する。ミステリアスな中盤に比べて最後に書類をまき散らすのはありきたりだったのが残念。(6月12日 Atelier de Paris)

蚊帳のように吊られた部屋の中でのとりとめのない遊び。見ている時は奇抜を狙ったパフォーマンスに見えたのに、終わってみると若い2人の人物像が浮かび上がってくる。考えられていないようで実はよく考えられた作品なのだ。

髪を顔の前に垂らしているために顔が見えない2人が双生児のように瓜二つに動く。布団のようにしかれた長い布の上を這い、ヒールを履いてエアロビのように飛び跳ねたり、お尻の肉を振ったり。にゃごにゃご、うにうに〜というBGMは彼女達の行動そのもので、わけがわからない。思いつくまま気の向くまま。若さ故の自由奔放さがうらやましい。照明と美術がとても良く計算されていて、光の当て方によって蚊帳の中が見えなくなったり、シルエットになったりで、ビジュアル的に工夫されていた。最後は長い黒布を身体に巻いて見事なドレスの出来上がり。金はなくともお洒落はしたい。そんな若者の姿が愛らしい。「嵐」と言う名の劇場での若さの嵐。悪くない。(6月12日Théâtre de la Tempête)

ⒸMikael Arna

パリのテアトル・ド・ラ・ヴィルのディレクターのエマニュエル・ドマルシー=モタとレンヌのダンス美術館を主催するボリス・シャルマッツの提案で始まった振り付けコンクール、ダンス・エラルジー。2年ごとの開催で、今年で3回目を迎えた。前回鈴木ユキオのカンパニー金魚が最終10団体に残ったコンクールだ。人の噂は何とやら、実際に見てみなければ。決選より予選の方が見る価値があるというアドバイスのもと、6月14日11時にテアトル・ド・ラ・ヴィルに赴いた。

舞台で3人以上が演じるのが条件で、上演時間は10分以内。319団体の中から書類審査で選ばれた栄光の20団体がどんなものであるかに期待していたのだが、見れば見るほどに目が点になってしまった。これがダンスか? 振付か? 大きなオブジェを運んで身体を震わせているだけの作品や、学芸会並みのヒップホップ、現代アート展と勘違いしているのではないかと思われるオブジェが動くだけの作品。これは、幕開きに3人がオブジェを舞台に設置する事で出演の条件を満たしているのだが、これのどこが振り付けなのだろうか。人生をボクシングに例えたディノ・アロロ・サビントクリスティーナ・タウエルの「Debout」にきてようやく振り付けとダンスがある作品を見れてほっとしたのもつかも間、奇異をてらった一発芸的な作品が多く、驚きに満ちた1日だった。これを愚痴ると、これはダンス・エラルジー、つまりダンスの定義を拡張させるのが目的のコンクールだからこれでいいのだと言われてしまった。確かに、想像を絶するアイディアには感心したし、宇宙的な構成の仕方に新たなる方向性を感じもしたが、ダンスと名がつく以上、せめて基本的な身体訓練ができているかどうかも判断してほしいと思う。また、何を持って振り付けというのだろうかという疑問も付いて回ったが、審査員のインタビューを見るとこれらは立派な振り付けのだそうで、見解の違いに少し戸惑いを感じた。いっその事、振り付けというよりも、ジャンルを問わずに作品として成り立っているかどうかを判断するコンクールにして、スペクタクル・エラルジーにしてくれれば納得できるのだが。コンセプトがしっかりしていて、歌あり、演奏あり、語りありの観客の心をとらえる作品も確かにあったが、ここまでバラエティーに富んでいると審査するのが難しいと思う。頭が硬直して来たラストに見た「エアロビクス」。無音で5人がエアロビのムーブメントをするだけの10分。確かに構成は変化に富んでいて飽きなかったが、これが翌日の決選(10団体)の結果グランプリを取ったと聞いて目眩がした。そして思った、前回カンパニー金魚が3位までに入らなかったのは、ダンス作品としてまとまりすぎていたからなのだと。

審査員:トラジャル・ハレル(振付家/米国)、ミシャ・レスコ(役者/仏)、マチルド・モニエ(振付家/仏)、ブシュラ・ウイゲン(振付家/モロッコ)、トーマス・オステルメイヤー(演出家/独)、ペドロ・ペニン(役者・演出家/ポルトガル)、フランソワーズ・リヴァラン(パーカッショニスト/仏)、ノエ・スリエ(ダンサー・振付家/仏)、シェンーイング・ウー(美術家/台湾)

一般から選ばれた観客賞を決める11人

グランプリ(賞金15000€):パウラ・ロソレン「エアロビクス!」

2位(賞金11000€):ダヴィス・フリーマン「What you need to know」

3位(7500€)及び観客賞(1500€):アリナ・ビロコン、レナ・ラウト「TYJ」

http://www.danse-elargie.com

以下、インパクトのあった作品をいくつか紹介すると、

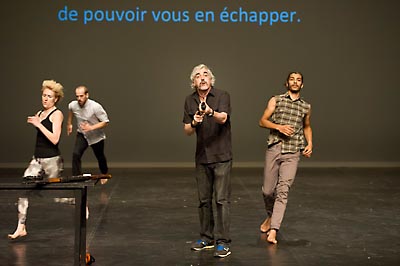

2位に輝いた作品。このコンクールの少し前にベルギーのユダヤ博物館で起こった無差別殺人事件をもとに、男性が銃器の説明をする。その後ろでダンサー達が思いつくまま踊り、最後は観客3人を舞台に乗せて、ダンサーを打たせるというもの。時事に乗っ取った構成と銃器の説明は興味深かったが、いくら実弾が入っていなくても人を打たせる行為に喜んで立候補した人たちを見て嫌悪感を感じた。

ⒸThéâtre de la Ville

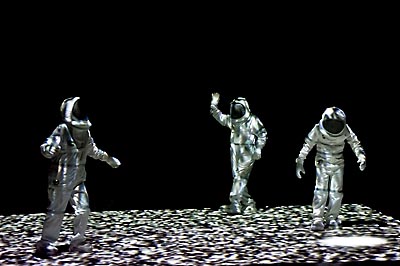

テアトル・ド・ラ・ヴィル技術賞受賞。今回特別に新設された賞。宇宙スペース的なイメージで、宇宙服を着た人たちがスローモーションで動き、上方から投影された映像がミステリアスだったが、梅田宏明などが既にやっている手法なので新鮮味は感じなかった。ただ、最後に薄暗い中で太った男性がフワフワと風船が揺れるように動いていたのが意味ありげで印象に残った。

ⒸThéâtre de la Ville

3人の男性が「お家〜、おうち〜、おうち〜」とドミソ音階のアカペラで歌いながら、家にまつわる話しをするコーラスパフォーマンス。髪の毛の異常に長い美女が出て来てさらに混乱を呼ぶのが面白かった。欲を言えばコーラス男性にもう少しダンス的要素があればもっと笑えたと思う。(決選進出)

まさかここで日本の漫画を見るとは思わなかった。疲れ始めた頭には外国人アクセントの日本語でもストーリーがわかるので助かる。日本語がわからない人にはどう映ったのだろうという心配をよそにひとりで笑ってました。テレビのショーを見ているような振り付けと演出で、後ろのスクリーンには漫画が映し出されるとともに、シルエットになったダンサーの影が。お宅拝見のように韓国美女が出てきて「アンニョンハセヨ」には笑ってしまった。アジアとテレビにかぶれた若者2人の熱意に感心。(決選進出)

第3位と観客賞をダブル受賞したが、私には全く理解出来ない作品だった。赤い衣装を着た女性が歌う歌詞に意味があるようで、寓話的な演出が気に入られたようだが、もう少しダンス的要素が欲しかった。

ⒸThéâtre de la Ville

黒人2人が暗闇で踊る。つまり、ほとんど見えない‥‥。ダンス・エラルジーを少しおちょくった作品で、アイディアとしては悪くないけれど、踊れそうな2人のダンスを見たかったなあ。(決選進出)

あらゆるダンスメソードをごちゃ混ぜにした作品。アメリカの偉大なる振付家達へのオマージュで、マーザ・グラハムメソードを見せたかと思うと、いきなりカニングハム、あるいはトリシャ・ブラウンになりきって踊る。ダンサーもきっちり躍りこなしていて、アメリカのダンス標本を見ているようで楽しくて好きだった。(決選進出)

カラフルな服を着た人たちがひたすら無音の中エアロビを繰り広げる。構成はよく考えられていて、5人のポジションがどんどん変わる。エアロビの単純なムーブメントはミニマリズムに通じるのかもしれない。はまる。一番踊れなさそうでふくよかな男性が一番身体が柔らかく、一番良く動くのには爆笑。まじめな作品なのだかパロディなのだか…。約7時間会場にいて疲れた頭には、この程度の単純作品が優しいけれど、これがグランプリと聞いて正直言って驚いた。

ⒸThéâtre de la Ville

|