42回目を迎えたモンペリエ・ダンスフェスティバル

-Ohad Naharin / Batsheva Dance Company 「2019」

-Nacera Belaza 「L'Envol」「Le Cri」「L'onde」

-Muriel Boulay「Danseuse」

-Jefta van Dinther / Cullberg「On earth I'm Done」

-Eszter Salamon「Monument 0,9 : Replay」

-Dominique bagouet / Ensemble Chorégraphique CNSMD de Paris「Necesito, pièce pour Grenade」

42回目のフェスティバルは6月17日から7月3日まで開催され、ダンス公演だけでなく、無料で参加できる映画やトーク、屋外パフォーマンス、ダンスクラスなど多岐にわたるイベントがモンペリエ市内と郊外で行われ、コロナ禍での自粛があったことを忘れさせるほどの盛況に終わった。劇場公演もベテランから若手による幅広いジャンルの作品が上演された。

新たな方向性を示したフィリップ・ドゥクフレの新作、エネルギッシュな踊りが魅力のデンマーク・ダンスシアター/Danish dance Theaterの芸術監督であるPontus Lidbergの新作2作品、ユーモアと皮肉でアフリカの現状を語るロビン・オーリン、世界のトップとも言えるバットシェヴァ舞踊団を率いるオハッド・ナハリンの新作、若手で注目のエマニュエル・ガット、ポル・ピ、ノエ・スリエ、ナセラ・ベラザ、クルベリ(2019年よりバレエ・クルベリを改称してクルベリとなっている)のアソシエイト・アーティストのひとりであるイェフタ・ヴァン・ディンザー/Jefta van Dinter、そして昨年亡くなったライムント・ホーゲへのオマージュ。関係者にコロナ陽性者が出てローザスのアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルの公演が中止になったのは残念だったが、このフェスティバルの創設者だったドミニク・バグウェイの作品を会期の最後に再演させたことと、最終日近くに行われたプレスコンファレンスでのディレクターの言葉に、モンペリエ・ダンスの真髄を見た。

多くのフェスティバルが数年でディレクターを交代させる中、モンペリエダンスだけはひとりのディレクターが創設から現在に至るまで代わっていない。ジャン=ポール・モンタナリ氏、74歳。なぜ彼が42回もフェスティバルを継続し続けたのか、そしてフェスティバルの根底にあるものについては、秋に発行のセーヌ125号で触れようと思う。

さて、ここでは所見した公演の感想を少し。

先にも述べたように、今年も食指が動き回る演目で、どの公演を見ようかと悩んだ結果、バットシェヴァ舞踊団とローザスを目指してモンペリエに向かったのだが、ローザス公演が中止になってしまったのは大変に残念だった。コロナに関する規制が緩和され、マスクをつける人がかなり少なくなり、コロナ禍は去ったように見えてもまだちゃんと存在しているのだ。

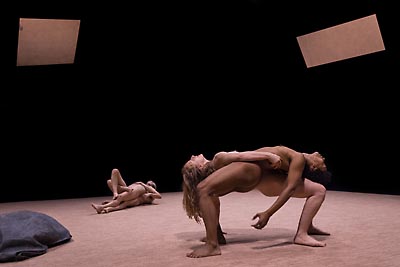

何かいつもと違う。ナハリンの公演は完売と聞いていたのに、開演前の劇場入り口に人はまばら。チケットを求める人もいない。がらんとした劇場に入ると、閉鎖された正面入り口前に立つ係員が「左右お好きな入口からどうぞ」。ん? 客席ではなく、舞台に上がる?

なんと! オペラ・ベルリオーズの2000席は暗闇に包まれ、舞台に設置した椅子席にたったの125人。これじゃあ満席なはずだ。すると4cmの厚底に13cmのピンヒールの黒のブーツを履いた男が現れて中央に位置すると、恒例の場内アナウンスが始まった。写真撮影禁止、いつもオンになっている携帯電話を忘れて75分間公演に集中すること、万が一の時は左右の非常口から避難するようにとの案内。男はフランス語のアナウンスに合わせて結構派手にポーズを変え、英語版では柔らかな動き、そしてイスラエル語になった途端に笑顔でのジェスチャー。やっぱりイスラエルを愛しているのかな。そして後ろを向いてカーテンに手を当ててそれを開くと、なんと向こう側にも客席があって、こちら側と同じように客が座っている。一瞬鏡かと思ったけれど、向こう側に自分の姿はないし、説明していたダンサーは女性だったから鏡ではない。つまり、客席は対面式で、その間のリノリウム2枚分ほどの幅の細長い舞台で踊りが繰り広げられたのだ。ファッションショーのように右から左へ、左から右へとダンサーたちが流れていく。この細長いスペースで何が始まるのだろう。

©Ascaf

ここには全てがあった。愛、悲しみ、憎しみ、喜び、憂い、戦い、遊びに瞑想。18人のダンサーが次々と変わる曲に合わせて激しく踊ることもあれば、ゆっくりと歩くだけの時もある。いくつもの短いシーンが、何ひとつ似かよることなく流れていく。ダンサーが現れては去り、そしてまた現れる。軽快な曲に合わせて踊りまくるシーンもあれば、全員で座禅やヨガを組むような動作や、戦いの場面もある。ただ歩くだけなのに、目が離せないのはなぜか。そこにはさまざまな感情が蠢いているからだろう。ハッとしたのが山崎ハコの「望郷」が流れた時。最初は日本語とは思わなかった。しかしメロディは確かに「望郷」だ。それはカバー曲で、3倍の遅さで声を振るわせ男が歌っている。ただでも悲しげな曲なのに、さらにおどろおどろしく聞こえ、「みんな他人さ」や「あの家はもうないのに」という歌詞にずっしりときた。しかもこのシーン、ダンサーたちはひたすらゆっくりと歩くのみ。無表情に前を見つめて爪先立ちで歩く人もいれば、横座りになって打ちひしがれるように下を向いている人もいる。弔いの行進のようだった。その後再び同じ声が流れた。プログラムには山崎ハコのSaibaiと記載されていたが、これはSaikaiの間違いだと思う。この曲もカバーバージョンで、「あ〜」と声を伸ばすところが「あ〜あ〜あ〜」と引き伸ばされ、テンポもゆっくりな男の低い声となればまたずしり。なぜナハリンがこの曲のこのバージョンを選んだのかが興味深い。いつかチャンスがあれば聞いてみたいと思う。

「振り付けのない物語の流れ」と称されたこの作品は、近年に亡くなったナハリンの父に捧げられた作品だ。日常の出来事や感情が走馬灯のように流れていく。生きているから体験すること、感じるものが見え、それが共感となって伝わってくる。生きることの価値がそこにある。

これまでの作品とは構成が全く異なり、装置も何もない狭い舞台での75分だけれど、全く見事! と叫びたくなる作品だった。しかも、1公演でたった250人の観客しか見られないのに、観客動員数は3500人。つまり、8日間のうち1日を休憩するだけで、毎晩18時と20時の2回公演をし(1公演75分なので、ダンサーの休憩時間はたったの45分!)、計14回公演をしたのだ。ナハリンの手腕もさることながら、1日2回公演を7日間踊ったダンサーの体力と精神力にも敬服。あっぱれだった。(6月30日ル・コロム/オペラ・ベルリオーズ)

©Ascaf

また、会期中に上映されたナハリンの映画も心打つものだった。家族の肖像を描いた「YAG-ザ・ムーヴィ」は特に印象に残った。

自己紹介と家族構成を語る娘。父親は死んで、おじいさんのことは知らない。みんなダンスが大、大、大好きだったと。そして、兄、姉、母、父、祖父がそれぞれ同じように自己紹介して家族構成を語る。1枚のドアが家を表し、そこで生活する家族が描かれる。仲睦まじかった家族の肖像がそこにあった。そして死んだ者の上に乗せられた板に、勢いよく飛び乗る人。極限の悲しみは暴力的でもあるのかもしれない。ダンスを心から愛した家族、どこにでもいる普通の家庭の風景。日常の感情がもつれながらもお互いを愛した家族。「かつて、私には踊ることが本当に、本当に、本当に好きな家族がいた」という過去形が何を意味するのか。娘が知らないという祖父を交えた一家が揃った記念写真のようなシーン。生きること、生きていること、家族のこと。ズシリときた。(2020年監督ロエ・シャルティRoee Shalti)アドレスはこちら。

また、「レペティション」はパリ・オペラ座のバレエ芸術監督オーレリー・デュポンとディアナ・ヴィシニョーワがオハッド・ナハリンの作品をモスクワで踊った時の、リハーサル風景とデュポンへのインタビューを交えたドキュメンタリー映画。ちょうどデュポン監督がオペラ座を辞任することが公表された後だっただけに意味深にも見えたが、2018年、エトワールの座から身を引き、芸術監督になってもなお、ダンサーとして踊ることを追求し続けていた彼女の姿があまりにも素直で素敵だった。ヴィシニョーワがABTに在籍していた時に知り合い、意気投合していつか一緒に踊ろうと話していたのが、モスクワで実現したということになる。クラシックバレエが基本の二人には、ナハリンの動きを踊りこなすことは簡単ではないが、リハーサルの回を重ねるごとに身体が変化していくのがはっきりと見える。形だけできていても、そこにいく動機や必然性が見えなくては嘘になる。ナハリンの短い言葉が彼女たちの体を変えていくのだ。

世界のトップになっても身体の可能性に挑戦する二人の姿が眩しかった。(2019年、監督;カトリーヌ・ジニエ=ジレ/Catherine Ginier-Gillet、リュック・パジェLuc Pagès)(6月30日アゴラ/ベジャール会場)

「暗いし動かないし、照明がなければ成り立たない」と不満に怒りを交えて言った人がいた。確かにベラザの作品は照明が暗い。しかも衣装が黒いからはっきり見えないし、見えたとしても手先と顔の肌色の動きがぼんやりと見えるだけだ。作品によっては体をゆするだけの繰り返しだったりする。でもなぜそんな作品に人気があるのだろうか。

私は彼女の作品に蜃気楼を感じる。現実と夢の境。作品を見ていることは事実だが、作品は本当に演じられているのだろうかという疑い。実際に演じられているのだけれど、すうっと見えては消え、消えたかと思うと別の場所に浮かび上がる。遠くにいた影が、次の瞬間にはすぐ目の前にいる。

新作「L'Envol」では、それが顕著だった。モールス信号のようなピーピーという音が微かに聞こえ、長い暗闇の後にうっすらと小さな人影が現れた。手と顔の白い部分がゆるりと動いているようだが、はっきりしたことは見えない。しばらくして、その人影がいつの間にかすぐ近くにいることに気がついた。そして短い暗転ののち、その人影はまた遠くに行ってしまった。風が吹きさむような音が流れ、舞台全体が少し明るくなると、手を動かしたり、足を上げているのが感じられるが、やはりはっきりとは見えない。

場面が変わった。音が変わり照明が変わる。ぼんやりと白い光がゆっくりと前進し、そして舞台全体に広がった。そしてまた人影が現れたがふたりいるようだ。回り、崩れそうになりながら回転し、移動している。まるで木の葉が風に舞うように。そしてまた場面が変わった。音は強く音楽的になり、人が激しく移動している。ひとりがふたりになり、またひとりになる。どこからともなく現れては消え、また思わぬところから現れる。

微妙に変化する光は、繰り返される動きによって刻々と変化していく。身体の角度や高さによって光は異なる方向に拡散され、消える。確かにテクニック的に難しい動きはないかもしれないが、これは光とムーブメントが織りなす瞬間芸術なのだ。

そして最後にこの作品には4人の出演者がいとことに驚いた。4人が同時に舞台に上がることはなく、主にソロやデュエットでの場面が多かったからなのだが、シンプルに見える構成は複雑に絡み合っていたのだ。(6月29日アゴラ/スタジオ・バグウェイ)

「L'Envol」©Laurent-Philippe

そして別の日に2008年の「Le Cri」と2020年初演の「L'onde」を所見した。

「Le Cri」は年月を経てかなり密度が濃くなっていたが、初演時のシンプルなバージョンの方が好きだったかな。音楽や照明のことより、繰り返される動きだけで30分を見せたことに衝撃を受けた印象が残っているので、再演はずいぶん変わったように感じたが、私の記憶違いかもしれない。この作品も2017年にベアトリス・ヴェルネス/Béatrice Vernhesによって映画化されている。夜、雨がザーザーと降る古い建物の前で踊る姿が青く浮かび上がる幻想的な作品に仕上がっており、身体を左右にくねらせるだけの動きが、これほどまでに人を魅了させることに驚きを感じずにはいられなかった。

「Le Cri」から12年後の「L'onde」は、やはりミニマルダンスだけれど、芸術的に深みを増していることははっきりわかる。一定の場所からほとんど動かない 「Le Cri」に対して「L'onde」は移動だ。どこからともなく現れて消え、そして別の場所から現れて風の如く去る。ベラザが作る幻想の世界、ミニマルな動きがもたらすトランスとイリュージョンが私は好きだ。(7月2日アゴラ/スタジオ・バグウェイ)

「Le-Cercle」©Antonin Pons Braley

さまざまな困難に出会っても「踊る」という夢を捨てずに全うした舞踊家ミュリエル・ブレイ自身が踊る自叙伝。子供の頃の夢をほぼ全て実現した成功物語を妬んでしまう。あまりにも出来過ぎ。作品ではあまり語られないけれど、トークでは苦労話や本音も出て、そう簡単にサクサク行ったわけではないようだ。好きだからこそ挫けずに、新たな道を開くだけの勇気と忍耐があったからこそなのだ。

5才でリズム体操を始め、8才でバレエに転向。パリ・オペラ座バレエ学校を舞台にした映画に出演したのちに、オペラ座バレエ学校に入学。子供の頃からバレエや演技に才能を発揮していたのだ。学校でも優秀な生徒だったが、「背が高い」という理由でオペラ座バレエ団への入学試験に臨めなかった。最初の大きな挫折だ。身長174センチは、当時はバレエダンサーとしては規格外だったのだ。しかし彼女は諦めない。だって踊りたかったから。1970年17歳でフェリックス・ブラスカ・バレエ団と契約して、パリ市立劇場での公演で大成功を収めてソリストとなった。その後いくつものバレエ団で踊った後、リヨンオペラ座バレエ団に移籍してエトワールとなった。フレンチコンテンポラリーダンスのヌーヴェルヴァーグが世界中で脚光を浴びた時代で、マギー・マラン、ジジ・カシュレアヌー、矢野英征、マリーズ・ドランテなどの作品を踊った。ただ当時のリヨンオペラ座はダンス部門を重要視せず、年間の舞台数が少ないことが不満だったことと、腰を痛めて手術とリハビリを繰り返すも、トウシューズを履くことが難しくなったこともあり、33才の時にジャン=クロード・ガロッタのカンパニーに移籍。ここでガロッタの代表作品の多くを踊った。この場面で当時舞台で踊る映像が流れてハッとした。あのダンサーだったのだ! 真っ赤なスーツを着て、相手の男に静止されながらも、それを振り切るように激しく踊るダンサー。この異様なパワーに度肝を抜かされたのを記憶している。これはこちらのURLで見られます。

なぜガロッタのカンパニーに? という質問には、ガロッタの作品が大好きだったし、ガロッタの親しみやすい性格に惚れたと。街を歩いていて、見知らぬ人が声をかけてもいつも微笑んで、まるで昔からの友達のように誰とでも話していたと。演劇的作品をこなすことに対しては、ガロッタ時代に演劇のワークショップにも通ったことで基礎は体得しているとのこと。興味があることに積極的にトライしたことはいつか必ず役に立つのだと思う。

そして20年以上にもわたるダンサーのキャリアを引退して、1992年からリヨンの国立音楽・舞踊高等コンセルヴァトワールのJune balletのバレエマスターとして働き、その後クラシックバレエを教えていたそうだ。

ダンサーになるという夢を果たし、その後も定年までダンスに関わり、しかも子供の頃の人生計画だった4人の子供を持つという夢も実現。20代でふたりを、そして40代でさらにふたりの子供を儲けたという。そして今、長男がマネージメントをしているという。子供から愛される母親は幸せだ。ダンサーとして、母として、そしてこの自叙伝的作品を上演する機会に恵まれ、このあまりにも幸せな女性に嫉妬を覚えてしまうが、それは彼女がいつも希望を持って前に進もうと努力していたからこそ。そしてその時々の自分の身体の状態を受け入れて踊っていたことが、今につながるのだという。夢は叶えられる。ダンサーとしての一生は素晴らしかったと胸を張って言える姿が羨ましい。ただひとつ、タップダンスを習わなかったことを後悔していると。素敵な人生に元気をもらった。(7月1日アンガー・テアトル)

©Hugo Mozet

クルベリのアソシエートアーティスのひとりであるJefta van Dintherによる「On earth I'm Done」は、「マウンテン」と「アイランド」の2部構成による休憩を含めて、2時間半の大作だった。ただ、繰り返しが多く、これだけの長さが必要だったかどうか。パート1の「マウンテン」が約50分。かなり見応えがあったので、さらに密度の濃いパート2が1時間以上となると、見る方にも体力がいる。

プログラムに上演時間が記載されていれば心の準備もできていたのだが。。。

まずパート1の「マウンテン」は興味深い始まりだった。暗い舞台から客席上方に向かって放たれる光のせいか、凹凸のある舞台美術のせいか、舞台との距離感が掴めず、変形した舞台に見えた。その中で真っ赤な衣装を着た人が長いパイプをブオーっと吹く。その動きが動物のようでもありロボットのようでもあり、人間離れしている上に、女性なのだが非常に逞しく力強く見えたことが中性的で宇宙的だった。上手の谷間から登ってくるように移動し、下手の平らな部分にくると、少し動きの質が変わった。洞窟を思わせるように一方から強い光が差し込み、そこに挑戦的に挑む。床は布で覆われていて、やがてその布の一部がゆっくりと持ち上がった。布はどんどんと巻き上げられ、とうとう彼女の居場所まで奪い始めた。抵抗する術もなく、やがて彼女は吊るされ、落ちて丸まった。

冒頭の動きが人間離れしていた面白かったのだが、後半は予想外のことが起こることもなく、ありきたりになってしまった感がある。布が巻かれて持ち上がることにもう少し執着してもよかったのではないだろうか。男性的な女性ダンサーの存在感は圧倒的だった。

「mountains」©Urban Joren

パート2の「アイランド」は縄張りにやってきたよそ者が同化するか、同化を拒んで仲間はずれにされるというような、いじめ問題を連想する作品だった。

動物のように四つん這いで徘徊する黒の全身タイツのダンサーのところに、5人のよそ者が入ってきた。お互いに警戒しながらも興味を持って近づき、4人は他と同様の黒の全身タイツを着て同化。しかしひとりの男はいじめられて追放されてしまう。後半はまるで祭りの儀式のような揃いのダンスとなり、客席に向かってピラミッド型に広がり、座ったまま腕と上半身だけの激しくリズミカルな動きが繰り返される。照明効果もあり、トランスにも入りそうな、力強くも魔力を感じるシーンだったが、私には長く感じられた。

「ISLANDS」©Carl Thorborg

私の好みの作風ではなかったが、野生の動物を連想させる動き(確かにダンサーは豹を連想させ、高テクニック)と、ラストのエネルギッシュな踊りを高評価する人もいて、公演後の会話は熱く交わされた。(7月2日ドメイン・ド/ジャン=クロード・カリエール劇場)

全裸の4人が円陣になって横たわっている。これから彼らは5つのシーンを旅するのだ。「触れる」「バクテリア」「苔」「水」「海の底」。ゆっくりと体を起こしたダンサーたちは、移動し、触れ合い、絡み、叫び、上を見上げる。相手に触れ、床に触れ、空気に触れている。「バクテリア」とはDNAのことだろう。先祖から受け継いだものが今の自分を構成している。そして自分のDNAは未来にもつながっていく。ダンサーたちは太古の昔に思いを馳せているのか、漠然と遠くを見つめている。何人かは苔のようにじっと動かない。雨を待ち、静かに成長していくことを感じているのかもしれない。自分が魚だとしたら? そして海の底、12,000mの深海で何を見るのだろうか。

さほど広くないスペースなので、ダンサーたちを肌で感じ、それぞれの思いを見てとれるのだが、後半少し冗長に感じてしまったのは、最後までテンポが変わらなかったからだろう。ぼんやりと彼らを映し出す鏡や、グレーの大きなクッションのようなオブジェの演出効果を期待しすぎていたからかもしれない。(7月2日アンガー・テアトル)

©Amelie Losier

ドミニク・バグウェイ。1992年に41才の若さで亡くなったフランスのヌーベルヴァーグの騎手のひとりで、このモンペリエダンスの創設者でもある。亡くなって30年が経った今年、彼の作品がパリ国立高等音楽・舞踊学校の生徒たちによってバグウェイの本拠地に戻ってきた。生徒と言ってもセミプロのダンサーたちなので、ほぼプロのレベル。ほとんどの舞踊学校ではバグウェイの作品は必ずと言って良いほどレパートリーに入っているから、バグウェイの精神は受け継がれているはずだ。

Necesito1991, compagnie Bagouet ©Charles Picq

1991年7月に初演されたこの作品は、9人のダンサーによる即興がベースで、バグウェイの作品の中でも特に軽い作品で開放的で、「噴水、あるいは花火、あるいはモザイクのように自由」と表現されている。故にこの作品はダンサーの個性が光ることになる。

確かにこの作品にはこれと言ったテーマはなく、まるで若者たちの取り止めのない日常会話が弾むように進んでいく。こちらで黙る人があれば、あちらで騒ぐ人あり、しばらく後には全員ではしゃぎ、そしてまたそれぞれに戻るというような。バレエ的な動きをする人、フラメンコやアクロバットをする人、テレビゲームの真似事をしたり、どこかの国の民俗舞踊を真似てみたり。それぞれが自由に自分を語り、それを見て踊って楽しむ。音楽だって国際的だ。今から30年前にこれだけ自由な発想で創作に勤しんだバグウェイって、やはり天才なのだ。フランスダンス界の常識をひっくり返すほどの人だったと、フィリップ・ドゥクフレが語っている。今見てもちっとも古くないし、今年の新作と言われても不思議ではない作品だった(インベーダーゲームが出てくるところは時代を感じさせるが)。若いダンサーたちによる再演は、エネルギー満載だった。「ひとりを除いてバグウェイを踊りこなしたダンサーはいない」と当時を知る友人は残念がっていたけれど、私はこれで良いと思う。作品は時代につれてかわっていくし、特にこの作品は個性を尊重しているし、この経験がのちに若いダンサーたちにとってひとつの転機となれば良いと思う。そして何よりバグウェイの作品がモンペリエで再演されたことに意義がある。これを見て、コンテンポラリーダンス作品は古典バレエ作品のように100年も残らないのではないかと言う懸念は払拭されたのではないか。上演され続ける作品、上演され続けるべき作品はあるのだと思う。

バグウェイへのオマージュを捧げた42回目のフェスティバル。バグウェイはいつもここにいると感じさせたフェスティバルだった。(7月2日アゴラ劇場)

CNSMDP ©Ferrante Ferrant

ダンス関係の映画も充実していて、先に述べたオハッド・ナハリンの2作が特に心に残ったが、フィリップ・ドゥクフレの「ヴィヴァルディズ/Vivaldi's」(2019)でのユーモアのセンスには大喝采を送りたい。

道化のような衣装を着て山に登り、背景が山並みという標高の高い草原で踊り、山を転がり落ち、ラストはスタッフが衣装を着てダンサーが黒子風の服になってポーズ。ドゥクフレ自身がサラリとカメラの前を通るのも見逃せない。彼のユーモアのセンスは特級品なのだ。

また、アフガニスタンの芸術家とのトークなど、社会的にも重要な企画もあり、非常に充実したフェスティバルだった。

|