今月の目次

・コンクール・ダンス・エラルジー、大森瑶子「HELP」第2位および技術賞受賞

・オーレリー・デュポン、パリ・オペラ座芸術監督を辞任

・パリ・オペラ座エトワール、ステファン・ビュリオン引退

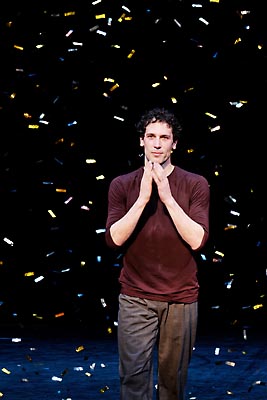

・コルシア/Kor'sia「ジゼル/Giselle」 Chaillot Théâtre national de la Danse

・マルセイユ国立バレエ団/Ballet national de Marseille artistic direction (La)Horde「ルームメイト/Roommates」

・フェスティバル・ジュン・イベンツ/June Events

-Pierre Pontvianne ''Kernel'' '' Janet on the roof''

-Anne Van Den Broek ''Joy Enjoy Joy''

-Daniel Linehan ''Listen Here : This Cavern''

-Louise Vanneste / Rising Horse ''Earths''

-Vania Vaneau ''Nebula''

-Marion Carriau & Magda Kachouche ''Chêne Centenaire''

・ランコントル・コレグラフィック・インターナショナル・ド・セーヌ=サン=ドニ/Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis

-Marcela Santander Corvalán et Hortense Belhôte ''Concha – Histoire d'écoute ''

-Clédat & Petitpierre ''Poufs aux sentiments''

来シーズンのプログラム

・シャイヨー国立舞踊劇場/Chaillot Théâtre national de la Danse

・MACメゾン・デ・ザール・クレテイユ/Maison des arts de Créteil/MAC

・クレルモン=フェラン・コメディ劇場/La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale

大森瑶子「ヘルプ」©Nora Houguenade

今年で7回目を迎える振り付けコンクール・ダンス・エラルジーで大森瑶子「HELP」が第2位と技術賞のダブル受賞をした。

パリ市立劇場のテアトル・ド・ラ・ヴィル、ボリス・シャルマッツ、エルメス財団、(ラ)オルド率いるCCNマルセイユ国立バレエ団、FAIR-E/CCNレンヌ・ブルターニュ主催で行われ、63カ国の454作品の応募の中からビデオ審査でフランスから9作品、国外から9作品の合計18作品が選ばれ、6月25日に予選、翌26日に決選が行われた。

第1位:レイラ・カ/Leïla Ka「Bouffées」(フランス)

©Nora Houguenade

第2位:大森瑶子「ヘルプ」(日本)

©Nora Houguenade

第3位:ジェルソン・ディアソナマ/Jerson Diasonama「Core」(フランス)

©Nora Houguenade

審査員賞:イオアナ・パラスケヴォプルー/Ioanna Paraskevopoulou「Coconut effect」(ギリシャ)

©Nora Houguenade

技術賞:大森瑶子「ヘルプ」

パリ・オペラ座のオーレリー・デュポン舞踊監督が今年7月31日をもって辞任する。突然の発表にさまざまな憶測が飛んでいるが、50歳で辞めると以前から口にしていて、就任してから6年が経ち、現在バレエ団が非常に良い状態であることや、2025年7月までの公演内容を決めたことで使命を終え、別のことを始めたいと語る。本を出版し、ミュージカルを作り、ふたりの息子との時間を大切にしたいと語っている。オペラ座バレエ学校に入学して、バレエ団に入り40年をオペラ座で過ごしたデュポンの新たな出発を見守りたい。

©Matthew-Brookes/Opéra national de Paris

なお、現在のところ後任は決まっていない。

アデュー ステファン・ビュリオン パリ・オペラ座

©Agathe Poupeney/Opéra national de Paris

パリ・オペラ座バレエ団エトワール のステファン・ビュリオンが6月4日に引退した。アデュー公演に選んだ演目は、マッツ・エックの「アナザー・プレイス」。

11歳でダンスを始めたのは母の提案で、事故に遭ったからだと思うと、少し曖昧な記憶を語っている。地元の教室で始め、すぐにリヨンに行くように言われ、そこで出会った教師のすすめで3年後にオペラ座バレ学校に入学。オペラ座バレエ学校がどのようなものかもほとんど知らずに入学したという。そして、そこでそれまでにはない世界を見つけ、3年ほどの学校生活をしたのちにバレエ団に入団。その後は2001年21歳でコリフェ、翌年スジェに昇進し、2007年にプルミエダンサーに。3年後の2010年6月、ラ・バヤデールのソロルを踊ってエトワールに任命された。エトワールになることを夢見るより、多くの作品を踊ることに夢中だったという。そんなインタビューを聞くと、自分の強い意志でバレエを始めてエトワールにまで上り詰めたダンサーではなく、楽しんで踊っているうちにエトワールになってしまったという感じだ。とはいえ、側からは想像もできないほどの努力はしていたと思う。リハーサル後にも作品から抜けきれずに廊下で踊り出してしまう後ろ姿は、天性のダンサーなのだ。

バレエだけでなく、コンテンポラリー作品も踊り、2017年にアレクサンダー・エクマン振り付けの「プレイ」では、ミュリエル・ズスペルギーと踊り、若者とは対照的な大人の内面を見せたのが強く印象に残っている。そして2019年に踊ったオーレリー・デュポンとの「アナザー・プレイス」も良かったが、今回のリュドミラ・パリエロとのデュエットでは一味違う作品に仕上げていた。「円熟して去る」そんな印象が残った。

©Agathe Poupeney/Opéra national de Paris

©Maria Alperi

現代にタイムスリップさせたバレエ作品は多々あるが、スペインのカンパニー、コルシアは、ジゼルの登場人物の立場から見てみよとこの作品を創り上げたという。とにかくジゼルは死んでしまったのだから、葬儀に参列しよう。さて、愛のために死ねるか? 死を持ってしか愛を証明できないのだろうか? などなど、現代から振り返って分析してみようということなのだ。

ふと気がつくと、舞台前に白い花を添えられ、白い布に包まれた女が立てかけられている。男が客席でオーボエを吹きながら女の死体に近づき、手や肩に口づけをし、ジゼルの曲を吹いて、布を剥がすと女の裸体が剥き出しになった。その間淡々としたナレーションが続く。私の名前はカロリーナ。口も歯もないけれど、私はここ、暗闇の中にいる。

暗転の後、舞台はまるで学校(高校生)の校庭のようになった。制服のような揃いの服を着た男女が部活なのか、体操、エアロビやゴルフをし、時折白い花束を抱えて空を仰いでいる。ノートパソコンには「LOVE」の文字。ナレーションは続き「エネルギー!」と突然叫んだあと皆が走り回る。

ジゼルとは? ジゼルは死ぬしかなかったのだろうか。人は愛のために死ねるのだろうか。ジゼルは明け方前までしかこの世に戻ってこれないけれど、その後の男の苦しみ悲しみは?

場面は刻々と変わっていく。ジゼルで使われるアドルフ・アダンの曲は分解されて再編成され、男女の別なく愛を営み、ちょっとキッチュで、エロティックで、でも優しさが溢れている。

©Maria Alperi

ダンサーの身体能力は非常に高い上に、流れが途切れない振り付けに惹きつけられた。構成も多様で、マス、コンタクト、ヒップホップなど、多様な質のダンスが織り交ぜられていて、特にコンタクトは惚れ惚れするほど美しく、しなやかで力強い。このカンパニーの中心メンバーがもとスペイン国立ダンスカンパニーのメンバーということは、ナチョ・デュアトの流れを汲んでいるのだろう。山の絵が描かれたホリゾントがゆっくりと落ちて何もない舞台になるラストに、100年前の作品が現代でも人気を誇って上演される理由を考えさせられた。(6月3日シャイヨー国立舞踊劇場/Chaillot Théâtre national de Danse)

©Maria Alperi

(ラ)オルド(La)Hordeがディレクションを取ってから、マルセイユ国立バレエ団の活動が活発になったように思う。というか、パリで見る機会が多くなったし、次々と新作やレパートリーを上演している。今回はレパートリーと新作を合わせた6つの小品集。

まず最初の「Grime Ballet」はセシリア・ベンゴレアとフランソワ・シェニョーによる作品で、男3人と女ひとり(佐藤亜耶)の全員がトウシューズで踊る。女に生まれていたら超一流のバレエダンサーだったろうにと思う男もいて、近年の男子の躍進に驚く。でも佐藤のトウシューズのしなやかさには及ばない。斬新な柄の総タイツと振り付けが新鮮だった。

「Grime Ballet」©Thierry Hauswald

そして(ラ)オルド振り付けの「Weather is sweet」は、男女2組のデュエットが大胆なリフトと少しセクシーな場面を交えての物語。

「Weather is sweet」©Blandine Soulage

ピーピング・トムの「OIWA」。四谷怪談の「お岩さん」を題材にした作品だけれど、おどろおどろしいというより、大量のスモークに見え隠れする男女の官能的なデュエットで、濃厚なスモークの中から突然現れる男女の、リフトや回転などのアクロバット的な動きが印象的。見事に計算されたスモークの流れの中で見え隠れし、雲の中を浮遊するような感覚を得た。最後の方でダンサーが入れ替わり、黒髪の加藤ののかに代わったあたりから少しおどろおどろしくなったが、それでもスモークの中のミステリアスなデュエットだった。

「OIWA」©Blandine Soulage

休憩の後は、ルシンダ・チャイルズの「コンチェルト」。黒の衣装のダンサーたちが一連の振りを繰り返す中でシンコペーションや動きの増幅や方向の転換を交えながら変化するミニマルダンス。ダンサーにとっては休みなく動き続けるきつい作品だが、カルダン劇場の舞台にはち切れるようなエネルギーが充満し、見応えのある作品に仕上がっていた。

クロード・ブルマションの「Les Indomptés」は1992年初演の男ふたりのデュエットで、ブルーマションとバンジャマン・ラマルシュの名作だ。

瞬時にポーズを大きく変える振りのなかに、しっとりした瞬間を設けていて、男の強さと優しさが感じられる作品。これを踊りこなすのはそう簡単ではないが、緩急の動きをきっちりこなしていた。友情と思いやり、そんな優しさに包まれた振り付けと音楽の見事な融合。心に残る作品がこうして30年経っても見られるということは素晴らしい。

「Les Indomptés」©Thierry Hauswald

最後は(ラ)オルドの最新作「ルーム・ウイズ・ア・ヴュー/Room with a view」の抜粋。ビデオでしか見ていなかったのだが、実際に見るのとは大きく違う。舞台ならではのエネルギーが肌で感じられるので、見ている方までノリノリになる。ひとりの女をものを飛ばすように空中に放り投げるシーンは、暴力的というより爽快感に溢れていて、ダンサーが楽しんでいる。若さのエネルギーがこちらにまで伝わってきて、盛り上がりのラスト。

「ルーム・ウイズ・ア・ヴュー/Room with a view」©AUDE ARAGO

(ラ)オルドは2016年にダンスエラルジーで受賞して以来活動が活発になり、3年後にはマルセイユ国立バレエ団の芸術監督となった。3人の若きアーティスト集団の躍進は止まらない。(6月4日Théâtre de la Ville/Espace Cardin)

パリのヴァンセンヌの森の中にあるカルトゥシュリーは芸術村で、ここには5つの劇場がある。そのうちのひとつがカロリン・カールソン率いるCDCN国立振り付け拡張センターのアトリエ・ド・パリ。こことその隣にあるアクアリウム劇場で行われるJUNEイヴェンツ。JUNEは「6月」という意味とフランス語の「若い」という言葉の語呂合わせと思っている。ここからどれだけ多くの新人たちが世に羽ばたいていったことか!

今年のフェスティバルは5月30日から6月18日まで開催され、カルトゥシュリーの劇場だけでなく、ヴァンセンヌの森の中や、パリの中心地レピュブリックにあるアートスペース、カロー・デュ・テンプル/Carreau du Templeとも提携して行われた。

全ては見られなかったがその中からいくつかを所見。若き才能がこれからどこまで伸びて世界を唸らせるか、楽しみだ。

映像などのメディアやオブジェや言葉を使った舞踊作品が当たり前になり、純粋に身体によるダンスのムーブメントで見せる作品が少なくなっているように思う。必要だからムーブメント以外のものを使うのだろうが、時に付属品に頼りすぎていて、それらがなければ作品のテーマが見えてこないのではないかと感じることもある。昨年のこのフェスティバルで、ほとんど動かずに腹の底から出る声だけで昇華させるという大胆な作品「Percuit」を見せたピエール・ポントヴィアンヌは、今年はシンプルな装置の中で身体と動きの美しさを見せつけた。しかも全く異なるタイプの作品を2本並べたことで、非常にメリハリのある一夜となった。彼の奥深い才能に魅了された人は多かったと思う。

カンヌのダンスフェスティバルからのオファーで21年12月に初演した「Kernel/カーネル」は、3人のダンサーによるもの。広い舞台に敷かれた幅2メートルほどの横長の白いリノリウム。これが彼らの踊る範囲。その上には太いパイプのようなオブジェが吊るされている。薄明かりの中で額を合わせて円陣を作っていた3人の手がゆっくり動き、やがて踊り始めた。近距離にいる3人が濃厚に絡むことはなく、それぞれの動きをしながら時々腕が絡む程度だ。そして一連の動きをしたあと、しばらく静止し、そしてまた踊り始める。少しずつ3人の距離が広がり、モチーフをベースにした動きが激しく大きくなり、ちょっとしたリフトやコンタクトも見られるようになったその時、一瞬の赤い光が彼らを照らし、全てが消えた。シンプルな黒のズボン姿の3人が、モチーフを繰り返しながら増幅し、昇華させる。ストーリーがあるわけではないし、同じようなムーブメントの連続なのに目が離せない。踊ること、動く身体の美しさに魅せられたからだろう。

「Kernel/カーネル」©Cie Parc

そして、この後に上演された「Janet on the roof/ジャネット・オン・ザ・ルーフ」(2016)。50分のソロはあっという間だった。

耳をつん裂くような音とともにパッとついた照明の中にひとりの女が立っていた。長い髪でブルーのTシャツにブルーのタイツ姿。照明が消えて再び明かりが入った時には女は上体を倒して頭を下げていた。ゆっくりと手を動かし、片足を上げる。顔は髪に覆われて見えない。ピアノの静かな曲が流れているが、唐突に入る金属が落ちてぶつかる鋭い音と共に照明が変わる。白い照明が少しオレンジ色を帯びたり、青くなったりと、照明が変化しても、女はそれに反応することなくゆっくりと動き続けている。そして曲が途切れて暗転になった間に流れるのが強風の中での叫び声。パラグライダーをしているのだろうか、強い風の中で女の叫び声と男が大声で指示する声が聞こえる。それがプツリとカットされるとまた元のピアノ曲になって照明が入り、ポーズを変えた女が舞台にいる。そしてゆっくりと動くというパターンが幾度となく繰り返される。脈略なく唐突に途切れ、変化する照明と音楽。決して心地よい転換とは言えない。その中でこの女性はゆっくりと動き続ける。その動きもまた奇妙だ。基本は上体を前に倒して片足を上げる動きで、それが変化して背支持倒立になったり、手を床について移動したりするだけ。それなのに目が離せず見入ってしまう。気がつけば後方にあったグレーの板との距離が縮んでいる。50分をかけて数メートル進んだのだ。装置はそれのみ。女はタイトルには結びつかない動きをし、板がゆっくりと前進し、鋭い金属音と共に照明の色が変わり、ピアノ曲が暗転になると男女の叫び声となり、そして唐突に転換してプツリと終わる。脈略があるとか、起承転結があるとは思えないのに食い入るように見てしまうという不思議。それはダンサーの存在感ゆえか、振り付けと構成ゆえなのか、その両者なのかさっぱりわからないが、今までにない体験をしたことは確かだ。

この不思議な作品を創作したポントヴィアンヌは、1999年のローザンヌでプロ研修賞(Apprenticeship賞)を受賞してNDTIIで研修した経歴の持ち主。なお同年には小㞍健太もプロ研修賞を受賞し、根本しゅん平がエスポワール賞、神戸里奈がエスポワール賞とコンテンポラリー賞を受賞している。ダンサーとしても素晴らしいが、個性的な振付家として今後はフランスダンス界を引っ張っていく存在になるのではないかと予感させる。大いに期待したい。(6月9日Théâtre de l'Aquarium)

「Janet on the roof/ジャネット・オン・ザ・ルーフ」©Cie Parc

真っ白い光を放つローラー付きの台が眩しい。ポンと消えて、照明がついたらそこには8人のダンサーが立っていた。「ジョイ、エンジョイ!」とナレーションが響いて、軽快なリズムが流れているけれど、皆の顔は曇っている。ゆっくりとした揃いの動きが不気味にさえ感じる。ところがホリゾントに大きく映し出された顔だけが笑っていて、それ以外の人は誰も幸せそうな顔をしていない。ビデオカメラをあちこちに移動し、ローラー付きの白い台が位置を変えることで、舞台構成は簡単に変わり、さらに白い台から発する光は赤、緑、青と色を変え、ダンサーは服を着替えるので、場面は軽快に展開する。ミラーボールが薄っぺらの喜びにはお似合いだ。投影されたレコードジャケットのようなポートレイトには、アルファベットと「喜」の文字が組み合わされた字が描かれている。腹を抱えて笑い、満面の笑みを浮かべて挨拶し、投げキスをするカーテンコールのものまね。しかし、舞台の高揚感は永遠には続かないことをプロのダンサーは知っている。喜びなんて一時的なもので、「人生の全てが悦びに満ち足りてるって? 信用おけないなあ」というナレーションはある意味で的をついている。それに喜ぼう、楽しもうって煽られれば煽られるほど冷めてしまう。けれど、この作品を見て、皆笑って楽しんでいる。私も80分間をめちゃめちゃ楽しんだ。でも同時に心から楽しめることってなんだろうと考えさせられる。

振り付けが独特で、爪を噛んだり、手で顔を覆ったり、シャツの後ろを直したりするような日常の些細な仕草の連続がちゃんとダンスになっているのが面白く、印象に残った。前作でも日常生活のブラックホールを描いたそうで、今後も注目したい振付家。(6月7日Théâtre de l'Aquarium)

©Rio Staelens

ダニエル・ラインハンはアメリカでダンスを始め、その後ブリュッセルに移り、P.A.R.T.S.で追求を深めた。2007年のソロ「ノット・アバウト・エヴリシング/Not about everything」以来、私の気になる振付家リストに入っている。今回「リッスン・ヒアー」の森バージョン「These Woods」と劇場版の「This Cavern」のうち劇場版を所見。

白い服を着た男がヨガか禅を組むかのように座っている。四角い舞台を囲むように置かれた席に観客が座り切ると男は去り、ナレーションが始まった。静かで、でも時々ろれつが回らなくなったような、あるいは言葉が長引いたりするラインハンの語りが薄暗いステージに響く。「今、何を感じてる?」

一筋の細い光を受けて、ダンサーの白い衣装が輝いたかと思うと闇に消え、お香がたかれ、風が起こり、稲妻のようにフラッシュが走り、ダンサーたちの声が響く。私たちは劇場の中にいながら、同時に自然の中にいる。石が落ちる音、風が渦を巻く音、さまざまな音が舞台を周り、それを楽しむ妖精たちが駆け回る。この劇場の壁の向こうには森が広がっている。森と劇場が一体になったような感覚の作品だった。(6月2日Théâtre de l'Aquarium)

「リッスン・ヒアー」の森バージョン©Danny Willems

ラインハンの作品の前に見たルイーズ・ヴァネストの「Earths/アース」も自然を感じる作品だった。

舞台を中央にした対面式の客席。その舞台には緑色の苔が一面に敷かれ、白のショートパンツに白のタートルネック姿の4人の女が目をつむり、時に目を開ければ漠然と遠くを見ている。歌声とノイズ音が絡まったような音が流れ続ける中、ひとりがしなやかに動き始めたが、他は留まっている。もうひとりが体の一部が落ちるようなカクカクと奇妙な動きを始めた。やがて全員が踊り始めるが、他と交わることはほとんどなく、近づいてもするりと空気が流れるようにすり抜ける。そして彼女たちは私たちには見えない何かとの対話をしている。それは地球に存在する何か、あるいは内面から湧き出るものなのかもしれない。微笑み、顔を曇らせ、感情が変化しているのがわかる。微かな声が聞こえ始めた。誰かと対話しているのだ。そしてそこには暖かい空気が流れている。明確なストーリーも感情もないけれど、何か不思議と惹きつけられるものがあった。(6月2日L'Atelier de Paris)

©Caroline Lessire

たくさんの丸いものがある舞台。大小の丸いレンズ、竹や籐で編んだ丸い籠、皆既月食を連想させる大きな白い輪、舞台の中央には黒い砂が円形に敷き詰められている。女は大きなレンズをゆっくりと回し、それを持って顔の前にかざしながらゆっくりと歩く。大きく映る彼女の唇からかすかに歌が聞こえる。レンズを吊るし、カゴの中から木炭を勢いよくばら撒き、火が起こり香が炊かれる。いつの間にか両手は真っ黒になっている。黒い灰を吹き、体に塗り、金箔を顔に貼り付ける。スモークの中での体の底から湧き出るような踊りは、シャーマンの踊りにも見えた。大きな円形のメタルのオブジェを置き、花を飾り、そこから緑の光線が放たれた。天井にはたくさんの緑の星が輝き、吊るされたレンズから発せられる微妙な光が空間を舞う。本物とイミテーションの自然が混ざる空間。これが現実に私たちが日常で見ている自然とテクノロジーが混ざる光景なのだと改めて思った。(6月8日L'Atelier de Paris)

©Laure Degroote

金色のオブジェがあちこちに置いてある舞台の後方から低い声が聞こえ始めた。お経のような言葉を伸ばすような歌だ。立てかけてあった長い蛍光灯の光が強くなり、声が歌らしくなったところでモノが現れた。カラフルでモコモコした物体が、ゆっくりと歩いてきた。足が見えるから人だとは思うけれど奇妙な形だ。ガクリと何かが落ちたあとに女が股の間から出てきた。ふたりが合体していたのだ。言葉にならない音が発せられ、吃りながらやがて脈絡のないことを話していることがわかった。もうひとりもモコモコの殻を脱ぎ捨て、アフロヘアーの頭を激しく振ると白い粉がふわっと舞い上がる。木片をたたき、擦り、金属音も加えてコンピューターで増幅する。カーニバルのような軽快なリズムに乗って女は踊り、細い筒に白い粉を詰め込んで吹き散らし、長いチューブをつなぎ合わせて、糸電話ならぬチューブ電話。残念ながらチューブ電話で話せるのはたったひとりの観客で、それ以外の人は取り残された感が残る。そのチューブを客席後方のオブジェにつなげると光が点灯するというラスト。人類が生まれてから現代までをサクッと振り返ったような作品という印象。たくさんのオブジェとアイディアは面白いが、もう一歩踏み込めたのではないかなと思う。(6月10日L'Atelier de Paris)

©Léa Mercier

20年間このフェスティバルのディレクターを務めたアニタ・マチューから、フレデリック・ラテュに引き継がれて、彼女の最初のプログラミングとなった今年のランコントル。2作品しか見られなかったが、演目を見る上では新人発掘の精神は変わらず、若い層の観客が多く見られ、熱気に満たされた会場に元気をもらった。

耳に入った音がどのように伝わるのかの解説も大事だが、ここにはたくさんの音があった。貝を集める音、ふたりの語り、歌、音楽、法螺貝を吹く音。南米でコンチャと呼ばれる貝の話から始まる。法螺貝のような貝で、時に女性の性器としても描かれるのだそうだ。その思い出から始まって、ふたりの女が出来事を面白おかしく語り、その合間に男がシンセサイザーなどを弾きながら歌い、ちょっと踊りがあって、客も一緒に体を動かし、時に新興宗教まがいになり、そして貝を吹く。これが法螺貝を吹く音に似ていて、貝を吹くのは戦国時代の日本だけではなかったことを知った。海がある国ではよくあることなのだろう。軽快なおしゃべりと素敵な歌を楽しみながら、聞くことが大きな想像をもたらしてくれる楽しさを改めて意識した。世の中は音で溢れているけれど、それを聞き流すも、捉えて感じることも人それぞれ。意識して音を捉えることの面白さを見せてくれた歌と踊りのダンステアトル。(6月4日エシャンジャー劇場)

©Bettina Blanc Penther

ポスター写真を見て想像はしていたが、ここまで笑えるとは思わなかった。

きっちりと刈り込まれ、整然とした小道があるフランス式庭園が目の前に広がっている。ここはベルサイユ宮殿か? いやいや、バニョレのエシャンジャー劇場ですわい。一番大きい刈り込みの植木がモゴモゴと動いたら、その中からモコモコの白い塊がウニウニと出てきた。お、足があり、手が見える。男女が絡まっていたのだ。モコモコのかつらにモコモコの服を着て、宮廷風の挨拶をし、バロック風のダンスをする姿に吹き出した。女は男にバロックダンスのレッスンを施し、ふたりは滑稽なまでに高貴な挨拶を繰り返しながら緑の道を歩いている。庭園で一休みと垣根に座れば、なんとそれは垣根と同色の生きる植木だったのだ。この生きる植木がお茶目。全身緑の葉で覆われ、頭は三角棒のように尖っていて、さまざまな形の植木に変身する。先が尖った植木、四つ足動物の形の植木や、こんもりした刈り込みになって垣根と一体化して、どこにいるのかわからなくなってしまうことも。「向こうに渡りたい」と女が言えば、忠実な家来の緑の植木は橋にもなり、女は満足げにその上を渡るのには爆笑した。ふたりが愛を語る時にはアーチ型の垣根にもなって、雰囲気を盛り上げてくれる気の利いた植木なのだ。垣根と衣装の緑が全部ビニール製という偽物なこともポイント。念力で植木を移動させて争うシーンはまるで漫画。人間仕掛けと機械仕掛けの庭園で、ルイ王朝時代の貴族はこうして毎日を過ごしていたのかも。歌い踊り、愛を語るパフパフの二人と、主人に忠実な動くオブジェの使用人に笑いっぱなしの1時間。全てが誇張された偽物で、マリー・アントワネット時代を皮肉っている。(6月4日エシャンジャー劇場)

©Yvan Clédat

シャイヨー国立舞踊劇場/Chaillot Théâtre national de Danse

振付家でもあり、ダンサーでもあるラシド・ウラムダンが手がける今シーズンは、新人・中堅をメインにした若いエネルギーがみなぎるプログラミングになっている。

開幕はカンパニーXYがウラムダンとコラボした「モビウス」。コロナ禍により延期されていたこの作品は、来シーズン世界を回り、日本では今秋に東京、愛知、京都での公演が予定されている。洗練されたアクロバットを楽しめることは間違いなし。10月のポルトガル特集も見逃せない。来年4月には麿赤兒とフランソワ・セニョーの「ゴールド・シャワー」も再演される。21年に日本公演を行っているが、あいにくフランスではコロナ禍で中止となり、待ちに待った上演となる。その他にも新作・再演を交え、また、ダンステアトルやコンサートも組み込んだ活気のあるプログラミングとなっている。

MACメゾン・デ・ザール・クレテイユ/Maison des arts Créteil(MAC)

ダンス、演劇、音楽、映画など幅広いジャンルの公演が予定されている。ダンスではフィリップ・ドゥクフレの新作「ステレオ」や、超人気のヒップホップフェスティバル・カリプソ、フランスでの上演が稀なカナダのバレエBC(Ballet British Columbia)がクリスタル・パイトやシャロン・エイアルなどの作品を上演するのも見逃したくない。ジャンル分けでJune publicというのがあるが、この中にはダンス、演劇、音楽などが含まれている。子供向けということではなく、子供から大人まで楽しめるという意味なので見過ごしてはいけないジャンル。

クレルモン=フェラン・コメディ劇場/La Comédie de Clermont-Ferrand

この劇場も今年から新しいディレクターによるプログラムとなった。トップが代わればすべてが変わるので、期待と心配だったが、蓋を開ければワクワクする演目がずらり。それもそのはず、新ディレクターのセリーヌ・ブレアンは、アヴィニヨンのCDCNイヴェルナル創設者のアメリー・グランのもとで働き、その後ルーベのCDCNジムナズのディレクターだった人で、コンテンポラリーダンスを知り尽くしている。新鋭のヤン・マルテンス(昨年のアヴィニヨン・インで絶賛を浴び、今年は法王庁の庭で上演する注目のベルギー人振付家)を提携芸術家に迎えることは、この地方都市に新たな風を送り込むことになるだろうし、レジデンスを受け入れるアーティストの中では、フィア・メナールはオペラを、マレーネ・モンテイロ・フレイタスははちゃめちゃ劇「Bacchantes, prélude pour une purge/バッコスの信女-浄化ヘのプレリュード」があり、かなり刺激的なセレクション。これがこの都市の住民に受け入れられられるかどうかに興味が湧くが、彼女が意欲的な方向で臨んでいることを証明している。また、フィジカルな作品が多くなったことで、伝統的な演劇を好む人には少々不満かもしれないが、ダンスファンとしてはどれを取っても食指が動く演目だ。フランソワ・シェニョーも上演するが、麿赤兒との共演作品ではないのが残念。市民の憩いの場を目指すこの劇場ではさまざまなイベントが企画されていて、ダンスパーティーや公演後のトークは逃したくない。また、年に数回開かれる市も楽しみのひとつで、麹や味噌・醤油を製造販売している日本人女性がいて、ちょっとした日本人コミュニティにもなってます(笑)。来シーズンも参加してくれるのかな。

|