今年のアヴィニヨンは、やはりコロナ禍で少し寂しい感じ。前に進むのも大変だった道が、スイスイと歩ける。とはいえ、オフの参加団体は1,000を超えている。欧州外からの参加はほとんどなかったということは(日本からもゼロ)、フランスとその隣国からやる気満々で参加した団体が多かったということだろう。7月14日の建国記念日の前後は、例年よりは少ないながらも、賑わいを取り戻していたことにホッとした。

面白い作品が満員となるのは例年通り。ダンス作品の比率は演劇に比べて少ないけれど、ジャンルの敷居が低くなっているので、ダンス的演劇作品も多いから、アンテナを張り巡らしての情報キャッチが必須。

やはり生の舞台は面白い!

では、劇場別に作品を紹介しよう。

Les Hivernales(イヴェルナル)

国立振付拡張センター(CDCN)アヴィニヨンのイヴェルナルの公演は要チェック。今年は11時から22時まで6作品が上演された。

-Lara Barsacq「 IDA, Don't cry me love」(Les Hivelnales)、「Lost in Ballets russes」(L'Atelier)

-Josette Baïz 「Inventaire」

-Foofwa d'Immobilité 「Dancewolk-Retro perspectives」

-Christian & François Ben Aim 「Facéties」

-Bruno Pradet 「TumulTe」

-Simone Mousset 「The Passion of Andrea 2」

-Mathieu Desseigne-Ravel/Naïf Production 「La chair a ses raisons」(L'Atelier)

まずはララ・バルサックの「IDA Don't cry me love/イダ、ドント・クライ・ミー・ラヴ」。「イダ」って誰? 20世紀初頭にパリでブレイクしたロシアの伝説のダンサー、イダ・ルビンシュタインのことで、自作自演をしたララ・バルサックは、子供の頃自宅のサロンにあったイダ・ルビンシュタインの絵を見て育ったという。実際に踊りを見たことはなくても、感じるものがあったのだろう。ルビンシュタインに関する2作品を上演した。

昔CDCNイヴェルナルが劇場に移る前のスタジオ「アトリエ」で、「ロスト・イン・バレエ・リュス」が上演された。この作品の最後が、「イダ・ドント・クライ・ミー・ラヴ」の始まりに繋がるので、両作品を見ると理解が深まる。

ルビンシュタインに関する画像などは、バルサック自身の解説による動画を見られたら良いかと思う。彼女によれば、ルビンシュタインは同性愛や裸体を見せる作品を演じるなどして当時のアバンギャルドなアーティスト、現代のレディ・ガガのような存在だったと解説している。フランス語の解説だけれど、その美貌を一見する価値はあるだろう。

動画はこちら。

「ロスト・イン・バレエ・リュス」

会場に入るとバルサックが版画を印刷している。

これが彼女の家にあった絵なのだそうだ。自身とルビンシュタインの人生を語りながら踊るバルサック。リドのショーダンスのような衣装をつけて舞台を去った終わりが唐突に感じたのだが、これが次の「 イダ・ドント・クライ・ミー・ラヴ」の始まりにつながるのだ。(7月11日アトリエ)

「イダ・ドント・クライ・ミー・ラヴ」ではさらに詳しいルビンシュタインの歴史がふたりの出演者とともに、踊りや歌などを交えて語られる。バレエに馴染めずに自由に踊り始め、ロシアでは上演禁止となったがパリで成功し、多くの著名なアーティストを魅了した。ラヴェルの「ボレロ」を依頼したのは彼女で、その踊りを見たラヴェルは「これほどまでにこの曲を理解した人はいない」と絶賛したそうで、その動きを披露。非常に単純な動きだったようだ。また、ルビンシュタインの「クレオパトラ」を再現するなど、忘れられた偉大なる芸術家を知る貴重なダンスコンファレンスだった。ルビンシュタインをここまで深く研究して再現した人は他にはいないだろう。そして何より語り口調がいい。穏やかに、ユーモアを交えての解説は聞きやすく、客席との機転の効いたアドリブ会話に好感が持てる。女として、母として、そして舞踊家として魅力的な人だと思った。

動画はこちらから。

(12日イヴェルナル劇場)

ⒸStanislav_Dobak

ジョゼット・バイズは、子供のカンパニーと大人のカンパニーのふたつを主催する、エネルギッシュな女性振付家。設立当時は子供のカンパニー、グループ・グルナードだけだったのが、大人になってもバイズと活動を続けたいという要望が多く、大人のカンパニー・グルナードをも設立したという経緯がある。

今回は、バイズに7才から師事してプロのダンサーになった29歳の女性ローラと、大人のカンパニーに直接入団した男性のジョフレイが、それぞれの思い出を語りながら作品の抜粋を見せる「アンヴァンテール」。グループとカンパニー・グルナードとも、バイズの作品だけでなく、世界各国から振付家を招いてそのレパートリーを取り入れている。ジャン=クロード・ガロッタの「3世代/Trois générations」での子供のシーンを踊ったのは彼女だったのだ。その時の創作過程や、ウエイン・マクレガー、ホフェッシュ・シェクターなど、強く印象に残った振付家との思い出話が興味深い。ジェローム・ベルの「ショー・マスト・ゴーオン」は、観客を舞台に上げて、ベルのリハーサル体験をさせる。するとここに新たな「ショーマストゴーオン」ができるわけで、個性の積み重ねが作品になるのだと納得。また、幼少の頃の写真やビデオを見せながらの解説はその成長が一目瞭然にわかる。子供の頃に一緒に舞台に立った仲間は、弁護士や教師など、全く別の職業についてそれぞれの人生を歩んでいる。たとえダンスを続けなくても、子供の頃の経験は深く体に染み込んでいるだろう。グルナードはコンテンポラリーダンスだけでなく、バレエ、ヒップホップ、ジャズダンスなどのクラスを設け、演技や歌の講習まであるそうで、多くの体験を積ませることが思考を深め、人間として成長するというバイズの信念に感心し、彼女に若くして出会えた人たちを羨ましく思った。

動画はこちらから。

(7月13日)

ⒸOlga Putz

舞踊界の異端児と言われるスイスのフーファ・ディモビリテは、「ダンス・ウオーク回顧展」。2015年に始めた世界各都市を踊りながら移動するというプロジェクトをまとめたもので、この企画のきっかけになったのが、パリ・オペラ座の周りをぐるぐる踊りながら廻ることだった。なんとこれが長さにして63kmにも及んだ。何周したのかわからないが、鉛筆で経路を描いた画像を見ると、オペラ座の周りが真っ黒になっている。その後11カ国35都市を廻り、850kmになったというのだ。サラエボ、ボゴタ、テヘラン、ロシア、ボスニア、ブルキナファソ、南アフリカ、インド、中国。氷の斜面、森、暴風雨の中、川の中、海に潜ることもあり、場所を選ばすどこにでもという感じ。ゲリラ的に出没するために、移動経路が事前にわからず、リヨンで逃した記憶があるが、運良く見た人もいるだろう。その旅の映像を流しながら、同行したアリゼ・スルベの解説とともに繰り広げられる。

都市によっては警察への届出が必要なこともあり、そう簡単にはいかなかったようだが、老若男女、踊りは楽しで、マラソンの一行とともに移動したり、お祭りの中に埋もれたり、中国での盛り上がりは格別だったようで、多くの人と触れ合いながら、ダンスで平和をアピールする姿に感動すら覚える。人前で踊ることが禁止のイランでは、隠しカメラで軽く踊りながら街を移動する映像を撮り、それをアンダーグラウンド・フェスティバルで上映したら、1年後にこのフェスティバルのオーガナイザーは1年間の禁固刑の上、芸術活動の停止を命じられたという。文化の違い、思考の違いが重くのしかかった。自然の中で、自然体で踊るフーファ。ここまでやれるって、すごいことだと思う。ちなみに彼は1987年のローザンヌ国際コンクール受賞者で、審査員も務めた優秀なバレエダンサー。

なお、この作品はスイス・セレクションに選ばれている。

動画はこちらから。

(7月14日)

ⒸPhil Bucher

兄弟で仲良く活動しているクリスチャンとフランソワ・ベン・アイムの「Facèties」は、タイトル通りの遊び心いっぱいの作品で、のっけから爆笑。兄弟ふたりが舞台に登場して、挨拶から始まって作品の解説は、どこか間が抜けていて、ボケとツッコミの漫才コンビみたい。でも本人は「別に笑わせようとしているわけではなくて、真面目なんです」といえば言うほど客席から笑いが起こる。黒のスーツに銀ラメの靴という衣装にも笑える。これまでシリアスな作品しか見てなかった私には新鮮だったし、いつもは振り付けに回っているクリスチャンの踊りを見たのも好感が持てる。他の5人のダンサーたちも風変わりな踊りをしっかり踊っていて、特にエミリオ・ウルビナの踊りが好きだった。でも最後に皆が自然体で踊りまくるシーンが一番よかったかな。

動画はこちらから。

(7月14日)

ⒸPatrick Berger

音楽とダンスの見事な融合を見せたのは、ブルノ・プラデの「TumlTe」。幕開きはちょっと不気味だった。真っ暗な空中に浮かぶ9つの顔。古城に幽霊が出たかのような印象だった。それが喜怒哀楽の表情に次々と変わり、やがて歌声が重なり、アカペラに聞き惚れていたらふっと消えて音楽とダンスの祭典となった。ギターとバイオリン、そして歌声が混ざり、バロックからエレクトロ・ロックまで次々と変化する音楽に合わせて踊りまくるダンサーたち。全体の起伏を計算した「間」や、高さを考慮した構成、城の一室を連想させる美術が時空間と相まってミステリアス感を演出している。タイムスリップして別世界を旅してきたような印象で、あっという間の1時間。

動画はこちらから。

(7月14日)

ⒸFrederic Iovino

朝から公演三昧とは贅沢だけれど、さすがに夜10時ともなると疲れを感じる。そんな時には楽しい作品を見るのが一番。最終回の公演は、シモーヌ・ムセの「アンドレア2のパッション」。カツラをかぶった男3人が、大きな丸いオブジェがたくさんぶら下がった舞台をうろうろしていて、最初から笑いを狙っている感じが好きではなかったのだが、結局彼らの罠にハマって笑ってました。

自己紹介をすれば3人とも「僕の名前はアンドレア」「あら、奇遇ね」と言いながらライバル意識がムラムラとしている。アンドレアはひとりで十分だということになり、ここから彼らの殺人ゲームが始まるのだ。といっても手のピストルでの話。アンドレアがひとりだけ生き残るために、隙を見つけてピストルでパーンとやるのだが、撃たれる前に応援団となった観客が「アンドレア!」と叫べば救われるというゲーム。応援団の選択は超不公平で、3人目のアンドレアには応援団がたったのひとり。しかし、観客は優しく、自分の担当でなくても応援しちゃう。会話の面白さに聞き惚れて叫び損なえばアンドレアは殺されるのだが、撃たれてすぐに倒れるのではなく、踊りながら死ぬのが条件。ここで披露される下手うまダンスに爆笑。まさかカニンガム調のダンスで死ぬとは思わなかった。しかも、アラセゴンからアラベスクをして、それから転がってとなかなか死なない。もちろん死んでもしばらくすると起き上がって、他のアンドレアと合流するので、何度も繰り返される殺人ゲームに、観客はタイミングを逃すまいと体を乗り出して見ている。こういう盛り上がりも悪くない。とうとう3人とも死んでしまって、4人目が登場するのだけれど、この部分はちょっとトーンが落ちてしまって残念。でも、1日の疲れが飛ぶ楽しい作品だった。(7月14日)

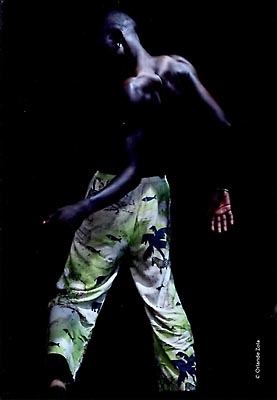

ⒸSven Becker

イヴェルナルの旧スタジオは現在アトリエと名前を変えて、ヒップホップグループのナイーフ・プロダクションの本拠地になっている。そこで行われたメンバーのマチュー・デセーニュ=ラヴェルの「La chair à ses raison」は肉体の芸術だった。Tシャツに半ズボン、ズックの男が客席からステージに上がり服を脱いだ。暗闇に薄く響くノイズ音、そこにうっすらと見えた白っぽい塊。それが人の体だと分かっていても、身体のどの部分なのかがわからない。動いているようだけれど、目の錯覚かもしれない。徐々に明かりが入ってようやく形が見えかけても、再び照明が弱まってぼんやりしてしまう。見えないのは自分の目のせいだろうか、時折視覚に入る黄色や緑の色は、なんなのだろうなどと、少し苛立ち始めた頃にその形が大きくなりつつあることに気がついた。ゆっくりと客席に向かって移動していたのだ。ピアノ曲に変わり、汗で光った背中の筋肉が動いているのがはっきりと見えてきた。両手で体を持ち上げ、足の指が腕を這う。人の体が別の形に見える不思議さ。公演後のトークで分かったのは、繊細な照明の使い方だった。目を凝らして見ている時に時折感じた緑、青、黄色は、目の錯覚ではなく、計算された照明効果だったのだ。背中の筋肉を見せる作品は他にもあったが、ここまで繊細な照明を見たことがない。高度な芸術を目指すヒップホップグループを応援したい。なお、彼はアラン・プラテル日本公演に出演している。

動画はこちらから。

(7月14日)

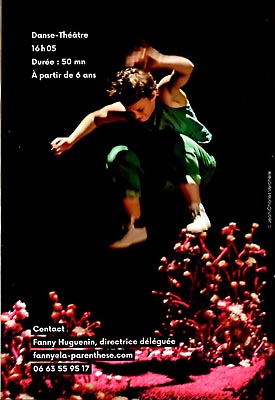

La Parenthèse(パランテーズ)

パリの隣の県93県のルイ・アラゴン劇場企画のラ・ベル・セーヌ・サン=ドニ(La Belle scène Saint-Denis)。ここでレジデンスをしている振付家の発表の場となっているパランテーズ劇場には、新たな才能を見ようとダンス関係者が多く訪れる。30分ほどの作品が3作品上演されるシリーズが3演目あり(朝10時と夕方5時の回)、10作品が上演された。人気のシリーズで今年も満員御礼。事前予約必須です。

-Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro 「L'Orée」

-Herman Diephuis 「Impressions, nouvel accrochage」

-Mellina Boubetra 「Intro」

-Clédat & Petitpierre 「Les Baigneurs」

-Sylvain Prunenec 「Le Fil」

-Bastien Lefèvre et Clementine Maubon 「Abdomen」

-Maël Minkala 「Mal Compris」

-Rebecca Journo「 La Ménagère」

-Cie K622 Mié Coquempot 「An H to B」 & 「Nothing but」

-Marine Colard 「Le Tir Sacré」

ヒップホップダンスのジャン=バティスト・アンドレと俳優エディ・パラロの「L'Orée」が出色だった。新天地を求めて旅をする若者と、それについていけない壮年の男の物語に心打たれた。

「ねえ、寝てるの? もう行かなくちゃ」

「うるさい! ほっといてくれ」

起きあがろうとしない男を引っ張り、前に進もうとする若者。

「どこに行くんだ? 目的地なんてないんだろう?」

「もうすぐだよ」

どうしても旅を続けたくない初老の男は、なんだかんだと理由をつけて駄々をこねる。そのセリフがいい。芋虫のようにしか前に進めない自分を自嘲したあとで、芋虫は蝶になって飛ぶのだと楽しそうに蝶の真似をする場面や、若者に優しく体をさすってもらって「ああ、気持ちがいい。こんな状態で死にたい、苦しんで死ぬのは嫌だ」という台詞が胸に響く。自己放棄する年上に、それでも前進しようと誘う若者。どんな状況であれ、この一見チグハグなふたりは、お互いの存在が必要なのだ。ふたりでいることの大切さ、落ちこぼれがちな相手を見放さない友情。自然体の身体表現を取り入れながら、視覚と聴覚をバランスよく刺激する。コンコールダンスというダンサーと作家がペアを組んで作品を作る企画で生まれた秀作。

ラ・ベル・セーヌ・サン=ドニの常連となっているエルマン・ディフュイスは、現代の牧神の午後的な「アンプレッション、ヌーヴェル・アクロシャージュ」。

女は正面向き、男は横向きで並んでいる。でも、彼らの目が交わることはない。すぐ隣にいても別世界にいるのだ。やがて目が合い、ふたりは惹かれ合う。コンテンポラリーダンスの女とヒップホップの男。それぞれの動きが混じり合い繰り返され、愛し合う喜びが体から溢れて激しく踊る。異なる素材の組み合わせが面白い。特にメラニー・ギファーの魅力的な踊りに目が離せない。ダンサーの個性を引き出すマジシャンと言われるディフュイスらしい作品。

メリナ・ブベトラの「イントロ」は容姿も性格も全く異なる女性トリオの会話になっているような、なっていないような関係が微笑ましい。リズミカルなパーカッションに合わせて足でリズムを刻んでいるうちに、それぞれが自分の世界に浸りながらも「隣は何をする人ぞ」とチラリと見て、また自分の世界に没頭する。このリアクションが面白い。シラっと眺めたり、ぼーっとしたり、トランスに入ったり。同じ振り付けを踊っても三人三様で、まさしくそれぞれの個性を最大限に活かしていた。(以上3作品とも7月11日)

アイディア勝負で群を抜いたのが、クレダとプチピエールの「海水浴客/Les Baigneurs」。なかなか会場内に入れないので、何か問題があったのかなあと思っていたら大違い。ふと後ろを見れば、そこに海水浴客がいるではないか! の~んびりと空を見上げたりしながら道路を歩いている。チュッとキスをしたり、マットを敷いてごろりと日光浴したり、黄色いボールを転がしたりと、まさにビーチで見る光景だ。チュールのような生地でできた衣装は、どこに目があるのか覗き込んでもさっぱりわからないけれど、ちゃんと見えているようで、ゆっくり歩いて楽屋に消えていった。それだけだけれど、笑える。アイディア勝ち!

ダンサーがその経験を語りながら踊るのは、そこに歴史が見えて面白い。シルヴァン・プリュヌネックの「Le fil」は、1992年にモンペリエのCNDでトリシャ・ブラウンの作品に出たときの思い出や、オディール・デュボックの作品を20年後に再演することで気がついたことなどの裏話をしながらのダンス。そこでその時に何を感じていたか、そしてそれを振り返ることでダンスとダンサーの歴史が見える。完成した作品をアーカイブで保存することも大切だが、こうした体験談には実感が湧く。新作を作って前に進むことも大切だけれど、時には振り返ることも必要なのだ。

体力勝負で群を抜いたのが、クレモンティーヌ・モボンとバスティン・ルフェーブルの「アブドメン」。男女ふたりが飛びまくり、腹筋を使った運動をひたすら続ける。無謀とも思える激しいジャンプに唖然とするやら噴き出すやら。疲れてぐったりする相手を目配せで奮い立たせて、再びジャンプ運動を続ける姿に応援の拍手が飛ぶ。流石にこれ以上は、というところで汗を拭い、オレンジ色のジャケット(真夏にこの衣装はかなり暑いと思う)を脱いで、胸と腹がむき出しの服に着替えたら、今度はお互いの腹をぶつけ合う。真剣だからこそ、バシッという体がぶつかる音が滑稽に見える。そして腹を膨らませたり、引っ込めたり。美男美女のカップルが真面目に奇怪なことをするから尚更可笑しい。この後はさらに攻撃的になって戦ううちに、これが愛に変わるというストーリーと見た。作品の抜粋なので、次回はぜひ全編を見てみたい。

マエル・ミンカラのソロ、「マル・コンプリ」には、生き延びるための自己防衛を感じた。それは、舞台の四方を歩き回るのが逃避に見え、顔の表情を次々と変えるのが、相手を伺いながらその場を切り抜ける手段に、そして最後に両手を上げたのがホールドアップに見えたからだ。そこから想像すると、社会の不条理に対するリアクションと批判を込めているのではないかと思ったが、はっきりとテーマが見えず、タイトル通り「よく分からない」だった。疑いをかけられたり、差別されたりすることが「分からない」ということなのかもしれない。まだ突き詰められると思う。(以上7月13日)

レベッカ・ジュルノの「主婦/La Ménagère」は、ちょっとオカルトだった。家事掃除をする姿をマイムのような動きでつづり、この一連の動きが少しずつ速度を増しながら数回繰り返されて、最後にペタリと椅子に座る。確かに家事は疲れる。口元が不自然だと思っていたら、最後の方で口から水を吐き出し、スポンジで床を拭く仕草。つわりなのか食中毒なのか、と疑問。また、マイム的な動きが中途半端でリアリティがなく、例えば雑巾を絞るような動きに力みが感じられない。軽快なポップス調の曲がBGMなら音楽を聴きながら家事をする主婦になりそうなものだが、ノイズ音が不気味に感じる。主婦の仕事は呪われた作業ということなのだろうか。

2019年に亡くなったミエ・コカンポ。しかし、カンパニーはK622としてちゃんと存続している。ここでは彼女の初期の作品「An H to B」と「Nothing but」が上演された。こうして作品がアーカイブではなく生で見られるのは貴重で重要なこと。存続を決めたカンパニー、そしてそれをサポートする機関に感謝したい。

この劇場では、一作品が終わるたびに、スタッフがリノリウムにモップをかける。その丁寧な作業を感心して見ていると、まさに今ここで起こっていることの実況中継をするかのようなナレーションが流れた。スタッフもそれに合わせて客席に向かって手を振るし、劇場側からの案内かと思っていたらとんでもない、これはすでに次の作品マリーヌ・コラールの「Le Tir Sacré」の一部なのだった。オーガナイザーや劇場スタッフへの感謝に始まり、フェスティバル中の一般客の真理を鋭く暴くナレーションに大爆笑となった。このユーモアたっぷりのナレーションの如く、ダンサーもお笑いをしてくれるのかと思ったら、至って真面目。女性ふたりが向き合って睨めっこをし、それが崩れるとフィジカルに運動をするスポーツウーマンになる。この二人のコメディドラマは、真面目な笑いと迫力で個性的。ワークインプログレスなので、どんな完成品になるのだろう。きっと会場ごとに変わるナレーションも楽しみだ。(以上7月11日)

La Manufacture(マヌファクテュール)

演劇、ダンス、コンサートを3つの会場で展開するマヌファクテュール。上演時間が1時間半を超えるものがあるので、時間のない旅行者にはハードルが高そうに見えるけれど、これはアヴィニヨン城壁外の会場への無料送迎バスでの移動時間も含まれているし、うまく組み合わせれば、城壁外会場で立て続けに2公演見ることもできる。特にシャトー・サン=シャマンドは広い敷地内にあり、売店では手作りケーキも用意されていて、ほっこりする。気分転換にはちょうどいい場所かも。

-Milène Duhameau / Compagnie Daruma 「No man's land」

-Ex Nihilo / Anne batard & Jean-Antoine Bigot 「Iskanderia Leh ?」

-Bert and Nasi 「The end」

-Pierre Rigal, Pierre Cartonnet, Hassan Rasak 「Bataille」

そこで見たミレーヌ・デュアモーの「ノー・マンズ・ランド」は、3人の男性ダンサーのエネルギーがダイレクトに伝わる作品だった。環境の異なるところから来た3人が出会い、お互いを牽制しながら触れ合ううちに、心の棘がなくなっていく様子が描かれている。今回は朝10時過ぎの公園にリノリウムを敷いた屋外で、照明も装置も美術もなく、ダンサーの存在だけでの勝負に出た。広くないスペースを挟んでの対面式の客席、しかも舞台と椅子の距離が50センチほどという近距離での観劇は、3人のエネルギーがダイレクトに伝わりすぎて、少し身を引いてしまった。これまでに見た作品は劇場内で、映像や照明の演出が素敵だった印象があったので、少し物足りなく感じたのと、ストーリーや構成も、もう少し突き詰められたのではないかと思う。彼女なら、それができるはず。あるいは照明付きの劇場版の方が似合っていたかもしれない。(7月10日)

デュアモーとは反対に、屋外公演が多いエックス・ニヒロは屋内公演。「Iskanderia leh ?」というタイトルをどう発音して良いのやら悩むところだが、ダンスと演劇が混ざり合い、映像が映し出され、フランス語とアラブ語が飛び交い、日常の会話が社会問題にまで広がる奥行きのある作品だった。言葉の壁、肌の色の違い、文化の違い。フランスに移住した人の素朴な疑問にハッとさせられる。

「なんでフランス人はチーズを少し残すの?」

「ヨーロッパ人のメンタリティって何?」

たくさんの写真が映し出され、国際色豊かなダンサーたちの思想と哲学と歴史が間髪入れずに飛び交い、マルセイユという地中海に面した多国籍の人が行き交う大都市が思い起こされる。質問と答え、ディスカッションが交差する中、アジア系のダンサーが淡々と踊る。このチグハグざが妙にマッチして、微妙な社会問題の潤滑油になっている感じだ。これまでにも日常のあり方を問う作品を作ってきたが、今回はさらに大きなテーマを突き詰め、内容の濃い作品に仕上がっていた。

動画はこちらから。

(7月10日)

フィジカル系の芝居、ベルトとナジの「ジ・エンド」は、ふたりの男のダンステアトル。環境汚染が叫ばれる今日、地球はいつか滅亡するかもという不安を抱かせながらも、今みんな生きてる! という希望をくれた作品だった。

まずはビデオで今後の地球の状態を予測する。100年後、1000年後という単位で。「気温は47度になり、ナイアガラの滝は枯れてなくなり、地球は別のギャラクシーに飲み込まれて新たな海ができる。でも今日はアヴィニヨンにいるから、今日の気持ちは?」というナレーションの後、客に手を振って出て行ってしまったふたり。終わりが始まりなのだ。

再登場したふたりは、これが「今日アヴィニヨンでの気持ち」とばかりに、ひとりが高く上げた手のひらに向かって助走しておでこをぶつけたり、飛びまくったり、リフトしたり、椅子の2本足でバランスを取ったりと、意味があるようなないことを真面目にこなす。くだらないとは分かっていても見て笑ってしまうのは、このふたりの魅力だろう。その後はふたりが円周に沿ってスキップし、ナレーションによるふたりの物語が始まる。ふたりの過去から未来の姿を語るフィクションとノンフィクションが入り混じった話が面白い。仕事のこと、恋愛のこと、結婚、離婚。いつの間にかスキップの輪の中に子供がいて、ああ子供ができたのだなと。そして歳をとって死ぬまでの物語が語られる。その後映し出されたのがこの劇場の屋根。そう、グーグルアースの映像だ。次第に屋根が小さくなってそれがフランスの国になりヨーロッパになり地球になる。こんな物語は世界中にいくらでもあって、つまり生きているから歴史が生まれ、感じあえる。地球規模に比べたら、アヴィニヨンなんて小さな点でしかなく、そこにいる私たちはもっと小さいものでしかない。でも、生きて、今を楽しんでいる。そんな喜びを感じながら会場を後にした。(7月16日)

あの笑いを再びの「バタイユ/Bataille」。ピエール・リガルが2013年にアヴィニヨン・インのスジェ・ア・ヴィフで上演した30分の作品を1時間弱に伸ばして再構築した作品だ。会場に入るなり、慌てて舞台転換をしている男ふたりとリノリウムにモップをかけている男ひとり。あら、舞台準備が間に合わなかったのかしらと思いきや、これがすでに作品の始まりなのだった。そういえばモップをかけていたのはリガルじゃないか?

このふたりの掛け合い漫才ダンスは何度見ても面白い。やり込められてもへらへらと笑い、相手が気を抜いた途端にやり返す。仲が良いのか悪いのか、 からかって叩き合っているのか、マジでいじめあっているのか微妙だけれど、実はとても仲が良いのだ。ここまでやったら最後にどんでん返しがあるのかと期待してしまっていたので、仲良くハッピーに終わるラストに拍子抜けしてしまったけれど、また見たい作品のひとつ。ダンサーも初演と同じ。

動画はこちらから。

(7月16日)

文化機関や制作会社が作品を選択してオフに参加するシリーズもある。先のルイ・アラゴン劇場の「ラ・ベル・セーヌ・サン=ドニ」もそうだが、それ以外にはスイスのアーティストを紹介する「セレクション・スイス」や、ロワール地方の「レ・ペイ・ド・ラ・ロワール」、フランス東部地域圏の「グラン・エスト/Grand Est」などが良質の作品を送り込んでいる。

グラン・エストはストラスブールなどのフランス東部のアーティストを紹介していて、以前には馬の劇団のテント小屋での公演もあり、幅広いジャンルで参加している。

-Caroline Allaire 「Jusqu'à l'os」

キャロリーヌ・アレールの「骨まで/Jusqu'à la os」は、朝9時半開演。夜遅くまで公演を見る体にとって早起きはきつかったのだが、見たらがっつりエネルギーをもらい、1日の素晴らしい始まりとなった。

真っ黒の防寒具に身を包んだ人が、体の一部を見せながら、映像とともに体の構造を説明するという、とても勉強になるダンスだった。真っ黒い影から足が出た。そこで足の骨の仕組み。足はたくさんの骨で形成されているのだ。手が出れば手の説明、腕、脚、腰とその部分だけにスポットを当てて説明が始まる。骨の形成から働き、そしてその部位の言葉を使った表現など、ユーモアとアイディア溢れるナレーションが面白い。もちろんそれに合わせた踊りもユニーク。肋骨の踊りが好きだった。防寒着を脱いだら赤いタイツに銀色のショートパンツとカラフルになるのもオシャレ。知識を得ながらダンスを楽しむという1作品で2度美味しい。4歳児から観劇可能だけれど、大人も楽しめる作品だった。

ⒸM.Linotte

動画はこちらから。

(7月12日La Caserne)

Le nouveau grenier(ヌーヴォー・グルニエ)

レ・ペイ・ド・ラ・ロワール/Les pays de la Loireは、ヌーヴォー・グルニエ(Nouveau Grenier)という会場。新しい場所かと思ったら、以前の「コレージュ・ド・ラ・サル」で、コロナ感染を配慮して、入り口と出口が一方通行になり、出口が以前の出入口で、入り口は別の通りに新しくできていた。中に入れば昔と変わらぬ中学校。ただし、使用する設備は少なくなっていた。これもコロナ禍かも。また、出演者にコロナ感染者が出たということで最終日の28日前に会場を閉鎖したのは残念なことだけれど、この状況だから仕方がない。今年は演劇が8作品、サーカスが1、ダンスとダンステアトルが3作品だった。

-Christophe Garcia 「Le problème avec le rose」

-Mickaël le Mer / Compagnie S'Poart 「Versus」「Rage, the Flower Thrower」

クリストフ・ガルシアの「ル・プロブレム・アヴェック・ル・ローズ/Le problème avec le rose」は、カナダとフランスのコラボだったけれど、コロナ禍でダンサーひとりがカナダから来ることができず、急遽ヨーロッパ在住のダンサーに変更。ここにもコロナの影響が。タイトル通り、ピンク一色の舞台でピンクについての議論が始まる。ピンクは女の子の色で男の子には似合わない? 紅一点の女性に「お前は女だ」といえば女は「男だ」と男勝りのポーズをして対抗したり、別の男が悩みを打ち明けたり、次から次へと問題発生。地下世界への探検もあって、予想のつかない出来事が次々と出てくる。このエリカ・トレンブレイ=ロイによるシナリオは、演劇作家センターの子供向け台本コンクール、ルイーズ・ラヘイ賞/Prix Louise-LaHayeで2020年の最優秀作品を受賞しているし、モントリオールの批評家協会賞子供向け作品部門のファイナリストにも名前が上がっている。そのシナリオに負けない演出がいい。ダンスと芝居のバランスが良いのだ。日常の動作がいつの間にかダンスに繋がり、それが波紋を広げるように群舞になったり個々の動きになったり、そしてそこにセリフが入って流れが変わるなど、起伏に富んだ構成は子供から大人まで楽しめる。

動画はこちらから。

(7月10日)

ヒップホップのミカエル・ル・メールは2作品。最初の「Rage, the flower thrower/怒り、花を投げる人」の、ネッカチーフで顔半分を覆い、花を投げようとする青年のポスターに魅せられて行ったのだが、アイディア倒れ。バンクシーの絵に触発されたのだろう、コーランとポップな曲を組み合わせたところは面白かったのだが、振り付けが単調な上に心の叫びが見えない。怒りを溜め込み、それを発散させるような動きはあるものの、肌に突き刺さるようなエネルギーが感じられず、いつものル・メール節はどうしたのかと心配になった。

ところがこのソロ作品の後のデュエット「Versus」は見応えがあった。親友であり、ライバルでもある男ふたりの踊りのバトルで、音もなくスルスルと回転し、アクロバットをする。大きく揺れるスポットライトの光と影の間で、張り詰めた緊張感とお互いを認め合う友情がスリリングに展開する。(7月11日)

Golovine Théâtre(ゴロヴィン劇場)

バレエリュスの時代からのバレエ一家が創設したダンス専門の劇場で、年間を通して公演やワークショップなどを催している。今年のフェスティバルでは、10時半から21時45分まで6演目が上演された。どれも興味深かったのだが、15時のヒップホップとマイムのカンパニー・ド・ファクトの2作品のみ所見。

-Aurélien Kairo / Compagnie De Fakto 「C'est la vie」「 Quelques chose de Mélody」

振付家のオレリアン・ケロのヒップホップとコンテンポラリーダンスとマイムを取り入れた振り付けが気に入っている。アヴィニヨン・オフに毎年参加していてファンも多く、今回も満席。コミカルな「セ・ラ・ヴィ」と、しっとりの「ケルク・ショーズ・ド・メロディ」の男女のデュエット2作品。

「セ・ラ・ヴィ」は、カップルのショートストーリーで綴られる。若いふたりが老いていく過程の模写が超リアルで、観察力と表現力に唸る。老夫婦から若かりし頃に戻ったら、雨の中で女をナンパする光景を2パターン見せて笑わせる。怒った女は牛になり、闘牛場面へとワープしてフラメンコになるという連想ゲーム的に進行する楽しい作品。いや、楽しいだけでなく、振り付けがいい。豊富なボキャブラリーで、特に女性ダンサーが素晴らしく、見応えのある作品だった。

「ケルク・ショーズ・ド・メロディ」は、ゲインスブルグのアルバムをベースに、男女の愛を激しくもしっとりと描く。ぶつかり合い、抱きしめ合い、二人の感情が交差する。振付コンクールのLes lendemains qui dansentで審査員賞をとっていて、綿密な振り付けに感心したが、最初のフィジカルでアイディア豊富な作品に会場が盛り上がった後では、この作品がありきたりに見えてしまったのが惜しい。

動画はこちらから。

(7月13日)

La Factory(ルール劇場)

ファクトリーには、ルール劇場、トマシ会場、アントニン・チャペルの3会場があるので間違えないように。私が見たルール劇場は、観覧車の近くの門から城内に入ってすぐのところにある。

-Didiee Théron「Terre」「 Shanghai Boléro Les Hommes」

ディディエ・テロンは「テール /Terre」と「男たちの上海ボレロ」の2作品。

「テール」は女性3人が首から下が風船のように膨らんだ服を着て、AC/DCのロックに合わせて踊る。最初は面白かったのだけれど、そのうちなぜこの衣装なのかなという疑問が湧いてきた。この風変わりな衣装を利用した動きがないのであれば、スッキリした衣装の方が軽快な動きがよく見えたのではないかと思う。 Terreとは、地球のことで、だから丸く膨らんだ衣装なのだろうか。ではなぜ黒?

後半は男3人のボレロ。軽いフットワーク的な動きの連続で、それが少しずつ方向や3人の位置を変え、時にアクセント的に構成が変わる。この曲はやはりミニマル的な動きが似合うのだろう。シンプルな振り付けは、身体が高揚していく様をくっきりと見せる。次に何が起こるかが分かりながらも見入ってしまうのは、この魔力のある曲を綿密に分析しているからだろう。

動画はこちらから。

(7月17日)

Villeneuve en scène(ヴィルヌーヴ・オン・セーヌ)

アヴィニヨンの横を流れる川をふたつ超えたところにある街ヴィルヌーヴ・レ・ザヴィニヨン(Villeneuve les Avignon)。ここもオフ参加の作品がいくつも見られる。古いシャトーもあるセレブな町なので、気分転換におすすめ。チケット売り場は各劇場ではなく、丘の下の駐車場横にあるので要注意。知らずに直接劇場に行ってしまい、開演前の20分走りました(汗)。

Denis Plassard 「Dans le détail」

ドニ・プラサールの「ダン・ル・デタイユ/Dans le détail」はダンスの間違い探しというクイズ形式なので、いつもとは違う感覚で見たのが新鮮。

7人のダンサーが7分32秒の7つの作品を踊るけれど、ひとりだけ同じ振り付けを繰り返す人がいます。それは誰でしょう、というもの。7人の役柄設定も凝っている。ストリッパー、コンピューター技師、看護師、マッサージ師に気功家など、それらしき役柄の人が1作品を終えるたびに自己紹介する。お嫁さん募集中と携帯電話番号を書き出すちゃっかりさんもいて大笑い。7つの振り付けは似ているようで異なるし、テンポが速いし7人が同時に動き回るので、見抜くのに結構苦労。8割がたは正解だったけれど、間違える人もいて、なかなか難しいクイズに盛り上がった。(7月17日)