・(ラ)オルド「 Marry me in Bassiani 」

・ Israel Galvin & 山口情報芸術センター「Israel & イスラエル」

・ マース・カニンガム 3つのバレエ

・ クリスタル・パイト「Body and Soul」世界初演

ダンス・エラルジーで優勝した作品「TO DA BONE」で一躍有名となった(ラ)オルド。3人の異なるジャンルのアーティストからなるこのグループが、舞踊界に新たな旋風を起こしたことは記憶に新しい。2013年にカンパニーを設立して以来、7作目にあたる今年の新作は、ジョージアの文化とテクノの合体という前評判だったのだが、見た目には新鮮でも、現地で起こった事件の緊迫感が伝わってこなかった。事件とは、2018年5月に起こった若者たちのデモ。トビリシで有名なハウスの閉鎖を命じた政府への反発が、若者たちの間で爆発したのだ。そのひとつ、バシアニというハウスを舞台にした作品だ。

天井の高い大きな建物の中でのウエディングパーティ。招待客は写メを撮ったり話したり和気藹々としている。しかし、白い花が飾られた白いテーブルで俯き加減に座る新郎に笑顔はない。後ろの回廊を落ち着かない様子で行き来する男は新婦の父親だろうか。そう、ここには新婦がいないのだ。すると上手の高いところに、キラキラする生地の布を羽織った新婦が現れた。壁にすがるように張り付き、少しずつ降りてくるが、望んでパーティーに参加する意思はないように感じた。ばたっと音がした方を見ると、新婦が落ちて倒れているが、誰も心配する様子もなく、それを合図ににぎやかな結構披露宴が始まった。新郎や招待客たちが踊り、父親は喜びを隠さない。しかし、花嫁に笑顔はなく、新郎を愛している様子もない。これは強制結婚なのだろうか。その一方で、新郎を始め、男たちの踊りには目を見張った。驚くほど早くて細かい足のステップと、ジャンプに回転。アクロバットを取り入れたエネルギッシュな動きに目が離せない。剣の踊りは火花が飛び散る勢いで、一歩間違えば相手を刺してしまうのではないかとハラハラするほど。女性はもう少し優雅で、緩やかな手の動きと、背伸びでパドブレするような動きで華を飾る感じで、ジョージアの民族舞踊に引き込まれた。ただ、演出と構成にいくつか腑に落ちない点を感じた。なぜ披露宴では花嫁に喜びの表情がないのに、最後の混乱の場面で元気に舞台を走り回っていたのか。花嫁が馬に乗った騎士像の首を取ったことの意味、しかも取った行為に対する人々の反応はない。男がその馬の像にすがるようにして抱きつきながら移動させ、それを舞台奥に運ぶ意味、花嫁への祝福のキスをした人たちが机の下に消える意味、そして花嫁の消滅。これが暴動の発端になったようだが、その動機が見えず、曖昧な展開の中でジョージア舞踊独特のコマのように回転しながら舞台を横切る動きだけが目立ち、その中で倒れた人を引きずったり、抱えて運ぶ様子で、これが暴動だったのかとようやく状況を把握した。そして人々を脅かすかのように迫ってきた建物を押し返したことが、民衆の勝利を示唆したのだと想像するが、テーマが絞り切れていないために主張が見えなかった。社会的な意味を含めずに、民族舞踊とテクノ(といえど、さほど衝撃的ではなかったが)のシンプルなコラボレーションの方が面白かったのではないかと思った。(10月8日クレルモン=フェラン・コメディ劇場)

ⒸJean-Michel Blasco

機械相手のフラメンコ。ダンスも人工知能とコラボする時代になったのかと、昨今の進化に驚くばかり。

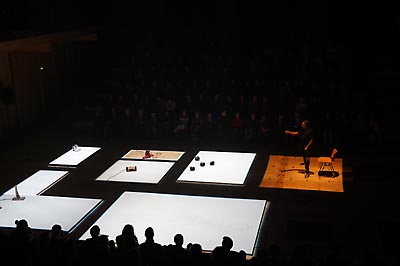

斬新なフラメンコで世界的に注目されているイスラエル・ガルヴァンと、山口情報芸術センター(YCAM)が組んだ、AIとダンスのコラボレーション作品「Israel & イスラエル」が、パリ日本文化会館で3日間に渡り上演され、盛況裡に終わった。今年2月2日にYCAMで初演されているので、ご覧になった方もいるかと思うが、即興に近い部分もあるので、初演とは少し違う風味になっていたのではないかと思う。また、パリでは舞台を中央にして対面式の客席にしたことで、ステージに近い位置から見られたのが良かった。タイトルのカタカナの「イスラエル」は、日本語の発音でという注意書きが、2国のコラボを主張している。

伝統的なフラメンコダンサーの両親の元で育ったガルヴァンが、どのようにしてそれまでにない新しい動きを作り続けているのかという質問に、「タクシーを止める時のジェスチャーは人によって様々。ダンスも同じで、新しい動きを探そうとしているわけではなく、これが私の自然な身体表現」と数年前に語っていたのが強く印象に残っていた。これまでにもオブジェを使うことが多かったので、今回の企画もすんなりと受け入れられたという。一方のYCAM側の徳井直生は、フラメンコダンスのデータが全くない上に、「私のコピーを作らないでほしい」というガルヴァンの要求に応えるのは容易ではなかったと言うが、発表までに2年を費やした結果は今後のダンスの行方に大きな変化をもたらすだろう。

黄色い作業着風の服に緑のヘルメットとは、伝統的フラメンコからは想像もできない出で立ちだ。かわいい! とクスリと笑う観客の前で勢いよく腕を振ると、ボンと音がして一瞬にして会場は緊張感に包まれた。音波に触れて音が出たのだ。今度は指で体を叩いて軽い乾いた音を出す。予想外の展開に思わず体を乗り出した。前列の客に手渡された小さな機械に連結しているらしく、頭を振れば異なる音が出る。観客参加型は仕組みがわかりやすくて素人にも納得できるのがいい。見えないけれど、確かに電波が飛んでいるのだ。緊張と驚きと滑稽な音に笑い、これからの展開にワクワクし始めた頃、ガルヴァンが取り上げた靴から落ちたのは大量のパチンコ玉。すかさず「Pachinkou(外人の発音で)」の一声とともに始まった、東京パノラママンボボーイズの『パチンコ』。「♫どこいくの?♬パチンコしましょ♫」の簡単なフレーズの繰り返しに合わせて踊るガルヴァン。これは爆笑もので、まさかこの歌でフラメンコが踊られるとは思いもよらず、ふと横を見れば、ガルヴァン操り人形が踊る映像が流れていた。

バスケットシューズやロングブーツ(実はこれにも特殊な装置が仕掛けられている)を履き、木の切り株や砂利の上でサパテアードを踏む。彼にとって、床も靴もお決まりのものでなくても問題ない、いかなる方法でもやりたいことは表現できるのだ。 特製ブーツのチャックが下りてだらりとしてしまっても、慌てず、素に戻らず、ダンスの振りとしてチャックを上げて靴を正すのはさすがだ。遠くに置いてある靴に指示を出せば、靴はひとりでにタップを踏み、スピーカーは唸り声をあげて揺れ、四角い箱が飛び跳ね、オブジェがガルヴァンに応えている。

そしてここからクライマックスのAIとの対話が始まる。4台の小さなオブジェに向かってサパテアードを踏むガルヴァン、それに応えて鉄の塊が木を叩く。小さなオブジェ相手といえど、ガルヴァンは真剣だ。機械を女性に見立てて踊り、その反応を楽しんでいる。実はこれが人工知能で、ガルヴァンの動きに呼応して音を出しているのだ。時に早く強く、時に間隔をあけて4台の機械がサパテアードを奏で、応酬が頂点に達したところでパンと終わる。その見事に息のあった競演は、驚くべきものだった。すると今度は、光が会場内を走り回り、会場全体が得体の知れないものに支配されているような感覚になり、幕を閉じた。これは未来のダンスを問う画期的な企画だ。

この日の公演の前にワークショップが開かれ、ダンスに慣れない体でも楽しめる、和気藹々としたひと時があった。テクニックにとらわれず、体にリズムが残ればそれで良いというガルヴァン。公演後のトークでは、話し下手と言う割にはジョークを飛ばして、質問と答えが噛み合わず、話題が逸れてしまうこともしばしば。彼曰く、日本のマクドナルドは他国より美味しいそうだ。気さくな人柄に誰もがファンになってしまう素敵な一夜だった。

* YCAMとダンスは、フィリップ・ドゥクフレの「イリス」でもコラボしている。(10月26日パリ日本文化会館)

ⒸGoro Shirasaki

ⒸGoro Shirasaki

マース・カニンガムの生誕100年を記念したダンス公演が盛んだ。10月から12月にかけて、4劇場で8作品の上演という、ファンにとっては嬉しい秋となった。この中で、3つのバレエ団によるソワレを所見。プログラムは、フランドル・オペラ座バレエ団「Pond Way」、英国ロイヤル・バレエ団「Cross Currents」、パリ・オペラ座バレエ団「Walkaround Time」。

「PondWay」©Ann Ray / Opéra national de Paris

まず、フランドル・オペラ座バレエ団による「Pond Way」は、1998年にパリ・オペラ座での招聘公演時にカンパニーにより世界初演された作品。白い柔らかい布の衣装の群舞が、濃紺のホリゾントに浮かび上がり、ブライアン・イーノの曲に合わせての動きが、空を舞う花びらのよう美しい。カニンガム独特の動きだが、全身タイツではないせいか印象が変わり、新鮮に映った。

次の英国ロイヤル・バレエ団による「クロス・カレント」は、黒のレギンスに白のTシャツ姿の男女のトリオで、機敏で明快な動きが面白い。同じ動作が少しずつ変わっていくミニマルダンス風でもあり、それを裏切る構成もありで、あっという間の7分だった。

休憩後は、パリ・オペラ座バレエ団による「Walkaround Time」。四角い透明の箱型のオブジェの間をソロや群舞のダンサーが行き交う明るい雰囲気の作品だ。中盤でダンサーがくつろぎ、水を飲んだり、ウオーミングアップしたりする休憩時間のシーンでは、音程が微妙に外れた歌やフランス語の会話が流れ、微笑ましい感じの時が流れた。この後は、エミリー・コゼットやフロリアン・マニュネの踊りがあり、特に久々に見たコゼットの存在感に魅せられた。

3つの創作年代も趣向も異なる作品が、3つのバレエ団で演じられた豪華な一夜だった。(10月26日シャイヨ国立舞踊劇場)

2016年にパリ・オペラ座バレエ団に振り付けた「ザ・シーズンズ・カノン」で、大群舞による生命の躍動を描き、衝撃的なパリデビューを果たしたクリスタル・パイトが、新作「ボディ・アンド・ソウル」を持って再びガルニエ宮に旋風を起こした。3部構成からなり、1部と2部では人間模様を、3部では昆虫世界を描く、意表をつく作品だった。

「人物1、床に横たわる。人物2、行き来する、左右左右、右左右左。手が絶えず動く、あご、額、胸、首、口、腰、胸、頭、口 …暗転」乾いたナレーションと同じ動きをするダンサー。次のシーンでも同じナレーションが流れるが、人物と状況が変われば、同じ動きが別のシチュエーションを物語る。男同士、女同士、男と女。憎しみ、嫉妬、出会いと別れ。群衆の中の個を浮き彫りにする群舞構成が見事で、前作を彷彿させる群舞の動きは大きく波打ち、震え、突風のごとく過ぎ去り、そこにいた人は無情に消し去られる。黒い幕で覆われた空間、モノトーンのユニセックスな衣装、ナレーションによる日常の小さな出来事を演じるデュエットの羅列は、無機質で温かみのない印象を受けたが、休憩を挟んだ第2部ではショパンのプレリュードが加わったことで少し気分が和らいだ。ここで特筆すべきは、一部で恋人(アレッシオ・カルボーネ)の死に直面した女(ミュリエル・ズスペルギー)のその後の場面だ。女は悲しみの波に揉まれ、やるせない気持ちをぶつける術もなく、恋人のいた場所に戻るも、もうそこには何の形跡もなく、どんなに求めても恋人はもう二度と戻らないということに気がついて呆然とする。「死」とはその存在の完全なる消滅なのだ。このデュエットと群舞の構成、そしてズスペルギーの演技は一見に値するもので、その悲しみが痛いほど心に突き刺さった。それと同時にそれまでのデュエットがフラッシュバックのように蘇ったが、間髪入れずに次のシーンを描くことで余韻を打ち消し、全てはありふれた日常の一コマでしかないと切り捨てる。第2部が1部より身近な日常を感じさせたのは、むき出しの舞台が都会のビルを、オレンジ色のいくつものスポットが街の灯りを連想させたからでもあろう。

©Julien Benhamou / Opéra national de Paris

第3部では、天井から黄金に輝く装置が降りてきて、我々は昆虫世界に移動した。黒光りし、手先が鋭く尖った昆虫たちは、小グループに分かれ、あたりの様子を伺いながら集団生活を営む。そこに個々の感情の交差はない。そして女王アリならぬ毛むくじゃらの怪物(タケル・コスト)が現れ、テディ・ガイガーの「ボディ・アンド・ソウル」のロックミュージックに合わせて踊る様は、怖いもの知らず、ハウスで我が物顔で踊る王者のようだった。2部の「死」から、短い休憩を経ての変化に戸惑ったが、ややこしい感情に惑わされない昆虫たちの方がシンプルで幸せなのかもしれない。

今回印象に残ったのは、リュドミラ・パリエロの踊り。ほんの小さな動きでも、空間の広がりを感じさせ、エトワールとしての貫禄を見せる。また、レオノール・ボラックとユーゴ・マルシャンの安定したデュエットも良かったが、エレオノール・ゲリノーとアドリアン・クヴェのコンビネーションは、スパイラルを描きながら流れ、吸い込まれるようだった。そして前述のズスペルギー。円熟期真っ只中だ。

©Julien Benhamou / Opéra national de Paris

今年350周年を迎えたパリ・オペラ座。バレエ団は、古典作品ではオペラ座特有のエレガントで気品のある踊りを見せ、全く体の使い方が違うコンテンポラリー作品も難なく踊りこなす。350年前には想像もしなかった発展を遂げている。特に若手が元気で、今後が楽しみだ。(10月28日オペラ座ガルニエ宮)

|