© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

72回目となったフェスティバル・アヴィニヨンは、7月6日から24日まで開催された。

ダンスは、コンテンポラリーフラメンコのロシオ・モリナで始まり、シャシャ・ワルツ、フランソワ・シェニョー、アリ・シャルー、ライムント・ホーゲ、エマニュエル・ガット、ジャン・マルタン、ミカエル・フェリポーと続いた。「ジャンル分けできないもの」というジャンルがあり、その代表的なものとしてスジェ・ア・ヴィフが挙げられるが、それ以外にフィア・メナールの名前があったのが目を引いた。サーカス出身で、ダンスや演劇の要素を取り入れた活動が公認された形だ。他には、ムッシュー・K、アヌク・グリンベルグとニコラ・ルパックがいて、ダンス、演劇、サーカス、音楽という垣根が低くなっていることを実感した。

では、見た順に。

フィア・メナール

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

久々のアヴィニヨンに新作で臨んだサシャ・ワルツ。社会風刺を直球と変化球を交えながら、メタモルフォーゼされた世界を描いていた。

綿帽子に包まれた人たちが、夜明けの世界をさまよい、肌色の体が漂うように動いている。生命の誕生だ。怯えながらもそこから飛び出した人たちは、薄くて硬質の黒い服をまとい始めた。それは昆虫のようでもあり、甲冑にも見えたのは、戦いのような動きと、身をよじらせる動き、そして煽り立てるようなパーカッションのせいだろうか。突然場面は変わり、ひとりが登った階段の上の小さなスペースに、我も我もと体をねじり込む人々。入りきれない人を引き上げる優しさはあるものの、仲間意識は感じられず、それぞれが孤立している感じだ。群舞になっても、ひとつのまとまった集団というより、個々が集まっているだけで、和気藹々とした雰囲気はほとんどない。関わりあってもそれがさっと打ち切られる。そんな集団が、横一列に並んだ。学校で体罰を受ける生徒のように、緊張している。その後ろを黒いトゲのある怪物が、ゆっくりと歩きながらひとりひとりの体に棘を突き立てる。痛みに体をくねらせても、またすぐに姿勢を戻さなくてはならない。権力に耐えるか、耐えられなければ死ぬかのどちらかだ。

この後、日本女性の出産の実写が映し出された。ひとりで子供を産む白黒の映像で、ひとりが出産を見、ひとりが録画している。これがあまりにも生々しく唐突で、私には異様に思われた。

今の時代を描きたかったというサシャ・ワルツの世界は、集団を意識しつつも深い関わりを持とうとしない人々や、権力の下で生きている人々を描いていたが、突然変わる展開は流れを途切れさせ、ひとつのまとまったイメージが感じられなかった。(7月14日オペラ・コンフリュエンス)

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/kreatur

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

セシリア・ベンゴレアと活動を共にする一方で、セニョーは独自の追求を続けている。男とも女ともつかない中性的な踊りと歌。それが、ニノ・レネの演出により、新たなスターの登場という印象をアヴィニヨンに植え付けた。

3部構成の「ロマンス・アンシエルトス、アン・オートル・オルランド」は、若い女性が男装して戦争に行った中世の物語、ガルシア・ロルカの詩「ジプシー歌集」の中の「サン・ミゲル」、そして人々を魅了したアンダルシアのジプシー、タララにインスピレーションを得て作られ、音楽はギター、アコーディオン、パーカッション、チェロの生演奏。と言っても楽器はすべて古楽器。そこにシェニョーの細く澄んだ歌が絡まり、一気にその時代に引き込まれた。

中世の鎧と兜をつけ、敵の襲撃にもめげずに前に進む勇敢な女性のシーンの後は、衣装をすっかり変えて、竹馬のような長い棒の上に立って、器用に回転する。タララとして現れたシェニョーは、綺麗に結った黒髪に赤い花を付け、ズボンにハイヒール、はだける胸は男の体というユニセックスな出で立ちで、妖艶に、そして力強く踊る。そして、研ぎ澄まされた歌は、どんなに激しく踊ってもその声量がぶれることはなく、踊りと音楽が見事に融合している。3人の異なる女性を踊りきったシェニョーは、新しいスターの登場として注目を浴びていた。

ただ、トウシューズ、竹馬、ハイヒールを「履いて踊る」ことにとらわれすぎていたように感じたのが残念だった。トウシューズを履いても、サパテアードを踏んでも、その道のプロにはかなわないわけで、その点でまがい物に見えてしまったのだ。これだけの踊りと歌を表現できるダンサーは他にはいないと思うし、シェニョーの個性は十分に生かされている。それなのであれば、シェニョー独自の動きが生み出されても良かったのではないかと思った。これは、彼への期待でもあり、それができる人だと思っているから、あえて厳しい批評を少し。

(7月14日セレスタン修道院の回廊)

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/romances-inciertos-un-autre-orlando

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

2年前にここアヴィニヨン・フェスティバルで初めて見たときの感動が蘇った。

ダンスのジャンルで紹介されているけれど、踊りはほとんどない。大きな動きもない。それなのにズシリとくる。これが、アリ・シャルーの作風なのだと思う。

アリ・シャルーの他に、ふたりの男性ミュージシャンと、女性歌手の4人が舞台に乗る。客席から立ち、ゆっくりと振り向いた。そしてステージへ。シャルーはダンサーだというが、その踊りを見たことがない。死体のように、だらりとした姿しか印象に残っていない。今回もそうだった。首を後ろにがくんと垂れて、力なく座っている。その喉を描き切るかのように激しく弦を弾くミュージシャン。パーカッションのたたみ込むリズムは、トランスを招く。母が息子を包み込むように歌う女性は、恋人だったのだろうか。その悲しみは高揚し、全世界を支配する神のような圧倒的な存在となる。それは、怒り狂った鬼のようでもあった。その女が最後に見せた「愛」という言葉。なんという優しさ、そしてその深さ。これは演技だし、演出された舞台作品だということはわかっているのだが、心の底を打つような深い哀れみがそこにはあった。(7月15日ブノワ12世劇場)

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/may-he-rise-and-smell-the-fragance

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

タイトルになっているこの番地で、世紀の歌姫マリア・カラスは孤独に生涯を閉じた。2007年にライムント・ホーゲはこの作品を初演し、11年経った今年、アヴィニヨンでの再演となった。11年の歳月の長さは大きかったと思う。ライムント自身も言うように、10年昔とは身体も精神も違う。見ている私も変わった。初演時に見たと思うが、特に印象はない。残っているとしたら、ライムントがオブジェを持って歩いていたことだけだったと思う。それは、今回も変わらない。しかし、1時間半という上演時間の長さを全く感じず、ライムントの世界に引き込まれ、思考の深さに感動したことに、我ながら驚いた。作品に出会う時期は大切なのだと思った。

オブジェを持って歩き、茶色い毛布にくるまって横たわり、ポーズをとるライムント。床に置かれたオブジェの周りを水で囲む男がいる。その水はやがて消えて跡形もなくなる。思い出が消えていくようだ。マリア・カラスの歌が流れる中、カラスが顔の汗を拭ったように、紙を顔に置き、はらりと落としながら歩く。床に置いてあった服に着替え、ハイヒールを履き、歩き、ポーズをする。振り付けを期待した観客は、失笑し、席を立っていく。でも、私は釘付けされたように見入った。眉間に少ししわを寄せ、上を見つめるライムント。時にマリア・カラスになり、時に天国のカラスに話しかけるようにじっと空を見上げる。ライムントも歳をとり、歩く姿が痛々しくも見える。ダンボールをかぶって横たわるライムント。カラスは路上生活者と同じように、孤独のうちにこの世を去った。

ライムントがいかにカラスを尊敬していたかがひしひしと伝わってきた。動きがないからこそ、気持ちが見えることもある。

そこへゆっくりと歩いて出てきたエマニュエル・エジェルモンの存在は、それまでの空気を一変させ、ライムントとは違う緊張感が走った。無造作に置かれた服をたたみ、ライムントがかぶっていたダンボールを取り除き、正面を向いて立った。手を広げ、扇を顔の前で広げるような動きをする。単純な動きなのに、その動きのなんと洗練されていることか。指の一本一本、そしてその爪の先にまでエレガントさが光っている。それも、マリア・カラスなのだ。

ライムントは立ち上がり、床に置かれたオブジェを茶色の髪袋に無造作に入れて片付けた。亡くなった人のものはもう必要ないのだと言うように。人の歴史はこうしてあっさりと閉じられてしまうのだろうか。虚しさが残った。

10年がたっての再演、再会。この場にいれたことは非常に幸運だと思った。(7月19日セレスタン修道院の回廊)

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/36-avenue-georges-mandel

法王庁の中庭での公演という栄誉を手にした振付家は、エマニュエル・ガットだった。新作「ストーリー・ウオーター」は、音楽集団アンサンブル・モダンとの共演で、真っ白な舞台に真っ白な楽器が置かれ、ダンサーもミュージシャンも楽器も床も全てが白。ピエール・ブーレの現代音楽の中、2つのグループに分かれたダンサーたちは、流れるような踊りと言うより、床に伏せては起き上がり、ポーズをとり、それに呼応して別のダンサーがポーズをとり、移動することの繰り返し。少しずつ何かが違っているのだが、はっきりとは感じられない。ひとつのグループが傍に引っ込んで、もうひとつのグループが同じような動きを場所を広げて繰り返す。そのグループが引っ込むと、休んでいたグループが踊り始める。パート2、パート3、ダンス、音楽などとタイトルが法王庁の大きな壁に映し出される。しかし、それがなんの意味を持つのだろう。動きは少しずつダンス的な要素を増していった。パート4、ガザ。ガザでの生活の厳しさが文字で映し出される。水道の水のほとんどは、飲料不可、電気は1日に数時間だけ流れるだけ、失業率、就学率。イスラエル人と、パレスチナ人。シーンが変わるたびに服の一部を脱いで下着姿になったダンサーたちは、今度はごわごわした白い服を着始めた。独自の着方で体にまとい、裃のような人もいた。音楽とダンスと言葉。しかし、これがタイトルに結びつかない。前日に読んだ新聞の記事では、アヴィニヨン用に大衆的な作品で、場所の特徴を生かしたと書いてあったが、上演するたびに作品を大きく変えるので有名な振付家なので、毎日全く違っていたのかもしれない。私の見たバージョンでは音楽とダンスと空間の融合は感じられなかったし、場所を生かしているのだとすれば、ダンサーのひとりが窓から出入りしたことと、チャペルの窓から強い光が漏れたことだけだった。

(7月20日法王庁の中庭)

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/story-water

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

ミカエル・フェリッポーのポートレイトシリーズ。ほとんど名の知れない人を取り上げて、その人物像を描き出している。今回は、ブルキナファソのふたりのダンサー、ベン・サラ・シッスとリュック・サヌーを舞台に上げた。仲の良いふたりなのだろう。寄り添うこともあれば大げんかもする。ひとりが歌い、もうひとりが踊る。幼馴染のようなふたりの関係は、微笑ましい。隠すことなど何もないから、感情は直に現れる。ぶつかればとことんぶつかる。でもそれは、お互いを信じているからなのだ。そんな雰囲気が伝わってくるのだが、後半が冗長になったのは、仲が良いだけでは作品は作れないということだ。アフリカの伝統的なダンスと、フランスのコンテンポラリーダンスを知っているふたりの、もっと奥深いところまで見たかった。

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/ben-luc

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

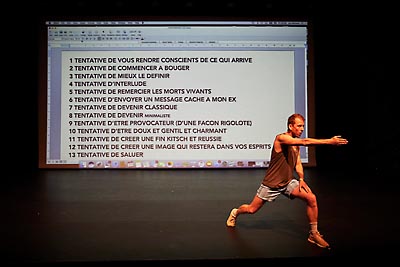

やはり、ジャン・マルテンスは頭の切れる人だった。以前に見た作品の動きは、体から発するムーブメントというより、視覚的に捉えた動きを連続させ、頭脳のダンスという印象があった。この「Ode to the Attempt」は、コンピューターを操作しながら、ダンスを分析解説する自身のソロ。ホリゾントに大写しにされた項目を忠実に実行しながら、最後にオチもつけて、完璧にイニシアチブをとった公演だった。

舞台に置かれた机の上で、コンピューターを操作しているマルテンス。客入れの様子に時々目をやりながら、ホリゾントにノートブック型パソコンを通して映し出した自分の顔に満足したり、モニターを食い入るように見たり。客が落ち着いた頃に、自己紹介を始め、ホリゾントに大写しにされた13の項目を見せて、これが今日のテーマだという。1.これから起こることを認識する試み、2.動き始めることの試み、3.より良い決断の試みと読み上げて、まるで講義が始まるよう。最後の項目「挨拶の試み」に対しては、「まあ、普通は最後まで行かないうちに時間切れで終わるものですからね」と何かを含むように言った。これがオチになるのだが。

そして気がつけばすでに、2の項目までが終わっている。「生きる死亡者への感謝の試み」は、すでに亡くなったアーティストの曲を流す。亡くなっても曲は聞けるから、ある意味で死んでいないというのだ。確かにその言い分は納得できる。「ミニマリストになる試み」の「ミニリスト」の文字フォントが他より小さいのは、「僕もミニマリストと言われることがあるので、ちょっと遠慮して」らしい。これとその次の「挑発者になる試み」を合併して、いきなりズボンを下げて、勢いよくスキップをしながら舞台を回る。唐突な出来事に会場は爆笑だったが、「挑発」を「裸になる」あるいは「性器を見せる」ことだと勘違いしているアーティストの風刺と見た。皮肉交じりのコンフェランス風の作品は大受け。予告通り最後の「挨拶の試み」の説明はない。だって、それがカーテンコールだから。観客の予想と期待を裏切らずに裏切る「試みの抒情詩」。いかにもマルテンスらしい。次回はどんな作品を見せてくれるのか、予想もしないことが起こるのではないかと、期待は膨らむ。(以上2作品は同時上演 7月22日CDCNイヴェルナル)http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/ode-to-the-attempt

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

https://www.sacd.fr/avignon-2018-les-sujets-a-vif

著作権協会SACD企画の、ふたりのアーティストが初めましてと出会って作品を作るスジェ・ア・ヴィフ。今年もサン・ジョセフ高校のマリア像のある中庭で行われた。人気のあるシリーズで、どの公演もほぼ満席。会場が小さいこともあって、事前予約で満席と言われても、当日早めに行けば席をゲットできることが多い。 7日から13日までの前半に4組、後半4組が作品を出した。今年は後半のみ所見。

これはなかなか面白かった。ダンスではないけれど、ミュージシャンのティエリー・バラスの動きのある演奏、そしてピエール・ミシュドのクリアーでゆったりとした口調は、わかりやすく心地よい。バラスの思い出話に引き込まれた。

子供の頃、父がオープンリールで毎晩のように童話を聞かせてくれた。ある日、自分の声を録音できることを知り、その声の再生速度を変えられることを発見。その時に感じた面白さをこの作品で再現しようと言うのだ。

この後引き継いだピエールの解説がさらに面白い。手を叩く音と、鳥の鳴き声を録音して、その速度を変化させたり、エコーをかけて再生すると、それが全く別のイメージを持つ。それは、音の空間を広げることなのだと言う。 音質を変えて、空間を広げる。目からウロコが落ちる解説だった。

一方でミシュドは、「未来は前にあると言うけれど、自分の前で起こることを見て記憶するわけだから、過去は目の前にあって、まだこぬ未来は見えていないから、自分の後ろにあるのだ」と。ふうむ、面白い解釈で、確かに一理ある。この解説をしながら、ティエリーは様々な音を出している。ハウリング音、丸い金魚鉢に入れたビー玉を転がす音、アルミの蓋を擦る音、ドラを叩く音。

「音が、空間を支配して舞台を覆い尽くしてしまうから、逃げなくちゃ、あの黒い空間に飛び込んで逃げるしかない」と興奮してわめきながらドアから飛び出していったミシュド。しばらくすると、2階の窓が空いて、落ち着きを取り戻したミシュドが、「ここからだとなんでも見える。侵略された舞台にいないで、こっちにおいでよ」と、相棒を呼んで、蔦の絡まる窓辺に並んで座ったふたりの笑顔がいい。ちょっと変わった哲学講義が面白かった。

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/le-bruit-de-l-herbe-qui-pousse

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

ミレーヌ・ブノワのほんわりとした雰囲気というか、当たり障りのない存在感が今までピンとこなかったのだが、この作品は彼女の良い面を出していたと思う。

マリオネット師のジュリカ・メイヤーがプラスチックの化粧ケースから出した人形は、彼女の手によって、命が吹き込まれたように動き出す。ブノワも人形を操って一緒に踊るが、人形と同じ形でごろりと横たわった姿が、妙に印象的だった。ブノワは、ニュートラルな人なのだろう。それがある意味で、マリオネットの存在に共通したのかもしれない。

マリオネットか生きているかのように操るメイヤーと、マリオネットに近づくブノワ。ふたりしか舞台にいないのに、幾つもの命が舞台に存在している。人形なのに人間、人間なのに人形。不思議な空間を体験した。

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

衣装もきっちりできているし、チラシもバッチリできている。しかし、テーマがはっきりと見えなかった。ハンガリーとブリュッセルのふたりのダンサーが、開場時からステージで踊り、動き、バラバラなようでいて、時々コラボしている。ヘルメットをかぶってスタッフに背負われて走り回ったり、サウナに見立てた箱の中で絡まったり。若さゆえの、後先考えない行き当たりばったりの行動を作品にしたのだろうか。フランス語でも英語でもない言葉の会話のせいではないと思うが、テーマが見えない。これといったテーマがなくても、伝わるものが感じられなかったのが残念。

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

言葉遊びというのは面白い。フランス語の文法を基にした言葉遊びは、役に立つような立たないような。外国人にはちょっと高度な文法解説は、フランス人にはジョークになるようだ。身近かな話題というのは、インパクトがあるし、言葉がわからなくても、オブジェに助けられてなんとか理解できるのがいい。

文字を半分に切って、別の文字の半分とくっつけると、全く別の言葉ができるというのには、驚いた。タイトルの「Fénanoq」は、「homme/男」と「femme/女」の文字の合成だって、信じられます?

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

|