バランシン作品というと30分ほどの短い作品ばかりが思い出されるのだが、一夜ものの「真夏の夜の夢」がパリ・オペラ座のレパートリーとなったのは嬉しい限りだ。

恋の波乱万丈を描いたシェークスピアの喜劇は人気があり、様々なバージョンがあるが、1962年に初演されたバランシン版は、その見事な構成とパリ・オペラ座のダンサーの適役によって、50年以上経った今、新鮮な作品として蘇った。

まず、幕あき前のメンデルスゾーンの曲に引き込まれた。シモン・ハワート指揮、パリ・オペラ座交響楽団による演奏は繊細で、音が丸く、流れる中にもメリハリがある。生演奏はやはりいいものだなあと思っていると、幕が開き、そこな森の中だった。ストーリーは知っての通りだけれど、演出によって印象が変わるものだ。

ポール・マルク

©Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

森の妖精の女王のティターニアにエレオノール・アバニャート、その

夫である妖精の王オーベロンに抜擢されたのは、ポール・マルク。今回の配役は3バージョンあり、第2キャストでティターニアを踊るオニール八菜も見たかったが、第1キャストに選ばれたポール・マルクを見たくてこの日を選んで全く後悔はなかった。マルクは今年からスジェに昇進したばかりなのにこの大役を見事にこなし、アバニャート相手に、堂々と、そして何より高貴な雰囲気で接している。すっとした立ち姿に優雅な指先。そのエレガントさに惚れ惚れしたが、テクニックはそれ以上のものだった。綺麗に伸びたつま先での細かいバッチュの見事なこと! アントルシャシスがこれだけ綺麗な人を見たことがない。ジャンプも回転も安定しているし、1幕のソロでの速くて難しいフレーズを軽快に綺麗にこなし、若さと気品を持ったその才能に、これからどれだけ伸びるだろうかと期待せずにはいられない。将来エレガントな王子になるだろう。

ミュリエル・ズスペルギーは蝶の女王で、明るく的確な踊りを見せ、騎士役のステファン・ブリヨンとアバニャートのデュエットは、ブリヨンのきっちりサポートに支えられた、エトワールの貫禄に満ちたデュエットだった。

エレオノール・アバニャート、ステファン・ブリヨン

©Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

この森に現れたのが、愛し合う恋人ハーミア(レティシア・プジョル)とライサンダー(アレッシオ・カルボーネ)、そしてしつこくすがるヘレナ(ファニー・ゴルス)を罵倒するディミートリアス(オードリック・ベザール)。実はディミートリアスはヘレナが好きなのだ。これを見たオーベロンの取り計らいで、2組の相思相愛のカップル誕生のはずが、おっちょこちょいのパックのせいでてんやわんやの一夜になってしまう。ライサンダーとディミートリアスを取り違えて媚薬を塗ってしまったものだから、ライサンダーはヘレナを追いかけ回し始めた。突然の恋人の変貌に驚き悲しむハーミア。この手の役をやらせたらお手の物のプジョルの演技はさすがだ。しかし、のんびりオロオロしてはいられない。これはチャンス、横恋慕しようと熱烈求愛してくるディミートリアスが追いかけてくるから慌てて逃げ、その後ろからは、ディミートリアスを愛するヘレナが続き、振り返れば媚薬を塗られたライサンダーが追いかけてくるから、ヘレナも全速力で逃げなくてはならない。この堂々巡りを上手から下手へとひとりずつ走り抜けるだけのシンプルな演出にしたことで、状況がくっきりと浮かび上がり、会場は大爆笑。さすが、バランシン! と思わず膝を叩いた。プジョル、ゴルス、カルボルヌ、ベザール共に適役。ここに登場したヒポリタのアリス・ルナヴァンは、アマゾン国の女王らしく力強く戦いに挑む姿を現し、ダブルを交えたグランフェッテで圧倒的な存在を見せた。ヒポリタの先鋭な犬たちの振り付けも見事。ダンスだけれど犬、犬の仕草だけれどダンスで、この小さな描写にもバランシンの才能が光っている。全編を通して要となったのが、パックを踊ったユーゴ・ヴィグリオッティ。小柄で軽快、でもちょっとおっちょこちょいなキャラクターを演じて、大きな拍手をもらっていた。

明快にストーリーを打ち出した演出と、役柄を的確に表現する振り付けのみならず、パそのもの自体の流れが美しく、ダンサーを美しく見せる振り付けで、簡単なように見えて実は非常に高度なテクニックを要求する振り付けがバランシンらしい。

さて第2部は、結婚行進曲に合わせて、めでたくまとまった3組のカップルの結婚式のシーン。3組6人が一列になって舞台後ろから前へと歩くだけなのだけれど、シンプルでいながら堂々として美しいこと! これを際立たせたのがクリスチャン・ラクロワの衣装。白をベースに豪華で品の良さを感じさせる衣装がこのシーンにピタリとはまっている。

レティシア・プジョル、 アレッシオ・カルボーネ、ファニー・ゴルス

©Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

レティシア・プジョルとオードリック・ベザール

©Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

また、ここで登場したディヴェルティスマンのカール・パケットとセウン・パクのデュエットは出色だった。ゆったりした曲に合わせて、デリケートな振り付けをパクは見事に踊りこなした。ひとつひとつのパ、足運びが丸見えの作品ゆえに、いかに丁寧に踊るかが勝負。パクの華奢な体は、カール・パケットに安心して身を任せ、その繊細で優雅な踊りを惜しみなく披露した。ヨーロッパにはないアジアの繊細さに、会場全体がうっとりと引き込まれた感じだった。

最後は森の王と女王が仲直りして、全てがハッピーエンドという、とても気持ちの良い一夜だった。(3月14日オペラ座バスティーユ劇場)

カール・パケットとセウン・パク

©Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

マリアージュ

©Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

©Jean Louis Fernandez

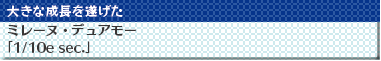

数年前にアヴィニヨン・オフで、女性3人のヒップホップ作品をゴロヴィン劇場で見て、パンチはないけれど、女性らしさが出ていて悪くないなぁと思っていたら、本拠地クレルモン=フェランの劇場のディレクターが、大劇場での単独公演をプロポーズ。新人に1,000席の大劇場での公演を任せて大丈夫かしらと思っていたが、心配ご無用、振付、照明、美術が見事に手を取り合った見応えのある作品に仕上がっていた。

空中に体が舞ったほんの一瞬を捉えた写真が印象的だったので、アクロバットの連続かと思ったら、ストリートあり、コンテンポラリーありの変化に富んだ構成。しかも数枚のパネルに映し出される映像の使い方がうまい。等身大のダンサーたちを登場させれば、実際は3人しか舞台にいないのに、6人のユニゾンになるし、鏡にもなる。近づけばダンサーの表情がよく見えるし、投影しなければ目隠しがわりの壁にもなるから、中央奥からふっと人が現れたり、消えたり。それが本物なのか映像なのかを微妙にさせる照明効果。そんなトリックの中で6人のダンサーが男女の隔てなく同じ動きでパワフルに踊りまくる。テクニックは女だって負けないぞ! とばかりのアピールに思わず拍手したくなる。後半は少しトーンを変えて、コンテンポラリーダンス風味。ダークカラーの中国風ドレスに全員が身を包んでのユニゾンだけれど、女性ダンサーの動きのしなやかさを強調して、それぞれの特徴を十分に生かしているし、上下、左右に変化をつけた振り付けが立体的で面白い。最後はお得意芸の見せ合いでピシリと決める。

ヒップホップダンスの豊富な動きを組み合わせてメリハリをつけ、音楽や照明、そして映像で奥行きを出している。空間をきっちりと計算した演出は見事だったし、この数年で大きく成長したことに、さらなる期待をしたい。(3月7日クレルモン=フェラン・ラ・コメディ劇場)

©Jean Louis Fernandez

©Studio J'Adore Ce Que Vous Faites !

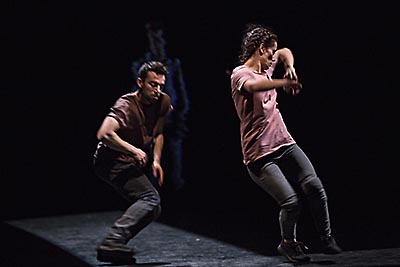

ここ数年気になるのが、振付家がオペラ作品の演出・振付を担当する作品。中堅としての地盤を固めているトゥールCCNの芸術監督トマ・ルブランが「エベの祭典」の演出・振付をすると聞いて、早速見に行った。

1739年にアントワンヌ・ゴティエ・ドゥ・モンドルジュ脚本、ジャン・フィリップ・ラモー作曲によるオペラ・バレエ作品として初演され、その後人気を博したにもかかわらず、1770年以降パリでは全く上演されていないという。別の資料では1764年以来というから約250年来の再演となるわけで、そのためか、あるいはキャストの面白さか、あっという間の完売。オペラ座アカデミー企画公演は主に学校向け、あるいは子供連れの家族を対象にすることが多いが、学校専用会は1回だけで、残る3回公演を一般に解放。客層もオペラファンだけでなく、ジャーナリストや企業の招待客など、オペラ座大劇場での公演並みのセレブな雰囲気だった。

オペラ作品には精通していないし、字幕スーパーを無視したにもかかわらず面白いと感じたのは、演出のうまさゆえだろう。初演を観た人は誰もいないわけだから比較はできないけれど、歌とダンスの見事な融合だったことは誰もが感じたことだと思う。ダンスシーンはオペラに媚びないコンテンポラリーダンスの振り付けで状況を語り、歌手がメインになると心のうちを表す影となる。だから歌詞がわからなくとも状況が把握できるのだ。アンフィテアトルの小さな空間をよく計算して、シンプルながら効果的な美術と、ホリゾントへの映像投影で状況を演出した。第1部ではオリンポス山を映し出して神の国から地上に追放されたエベの背景を連想させ、後半はゆっくりと開花する花のアップで、恋の行方に悩む成熟した女性をイメージ。また、舞台後方に階段を設けて高いステージを作ることで立体感を出し、白い立方体の台を出演者が移動させ、組み合わせることで椅子、町のオブジェや橋にも変容させる。こうした暗転なしの場面転換は、少しややこしい恋物語をスムーズに語る大きな要素だった。

6人のダンサーは2時間10分の上演時間のほとんどを舞台で演じているにもかかわらず、ダンスが前面に出なかったのは、ラモーの音楽の的を捉え、流れる風のような振付・構成にしたことと、主になり影になりながら歌詞や状況を表してメインの歌手を際立たせたことによると思う。また歌手もコーラスとともにシンプルなムーブメントで歌の奥行きを出しているため、ダンスと歌、ダンサーと歌手が気持ちの良いバランスで構成されており、これがダンスファンにもオペラファンをも納得させる結果となった。動きに慣れないコーラス隊をマス的に動かし、寸分たがわぬユニゾンに仕上げたのは見事だった。

また、演奏に当たったジョナサン・ウイリアムス率いるロイヤル音楽カレッジ・バロックオーケストラを客席のすぐ横に配置し、身近な感覚でオペラに接することができたのも新鮮だった。

終演後に演出・振付を担当したトマ・ルブランに聞けば、4週間のリハーサルと1週間のオーケストラとの音合わせのたった5週間での制作で、目の下にクマができたと笑っていた。250年来の再演を企画したパリ・オペラ座アカデミーと、これを見事に成し遂げたルブラン、ロンドンロイヤル音楽学校バロック交響楽団及び合唱団、そしてヴェルサイユバロック音楽センター合唱団にブラボー。

(3月22日アンフィテアトル・バスティーユ)

©Studio J'Adore Ce Que Vous Faites !

人気上昇中のアンブラ・セナトール。今回も個性を思う存分に発揮してくれた。ダンスだけれど芝居っぽくて、でもやっぱりダンスで、日常の一コマなのだけれどどこか少し変で、でも変だと思うのは見ている自分が変なのかしらと、少し頭がクラクラして、今回もセナトールの渦に見事に巻かれた。

ダイニングキッチン、ソファーがある居間、低いテーブルと椅子の3つの部屋が点在している。点在しているというのは、ひとつの家ではなくて、3つの家族を表しているから。ダイニングキッチンのテーブルにいる男と、居間で新聞や雑誌を読む夫婦の情景。ふと気がつくと、ダイニングキッチンの男とソファーの妻の手が同じ動きをしている。日常のありふれた動作をしているうちに、いつの間にかダイニングキッチンの男と居間の男が入れ替わっている。でも何事もなかったかのように夫婦の会話をし、いつもの日常を続けている。低いテーブルを囲んでの友達とのおしゃべりの話題は日本旅行の思い出で、ひとりがトイレに席をたつと別の人が現れて、何事もなかったかのように同じ会話が繰り返される。「あら、このお茶美味しいね」「うん日本で買ってきたのよ」。あれ、これってデジャヴ? と思わず自問自答しそうになるけれど、全く疑問を持たずにまるで初めて出くわした場面のように演じているのを見ていると、こちらが間違っていたのかしらというような錯覚に陥るのだけれど、少しずつ言葉を変えて、最後は客の頭にみっちり会話が叩き込まれるというトリックにはめられた事に気付いて、やられた~と会場からは笑いが漏れる。今度はビデオの一時停止を押したかのように会話も動作も突然止まり、しばらくの静止の後、何事もなかったように別の会話が始まる。ナマのザッピングという感じで、これまた時間軸がずれているし、声の速度が変われば何を言っているのかさっぱりわからない。だけど可笑しい。日常のジェスチャーをしていたかと思うといつの間にかそれがダンスになったり、本を読んでいる人の横や後ろで日常とは全く関係ないコンテンポラリーダンスを当たり前のようにしていたり。本物なのかビデオなのか、会話がつながっているのかいないのか、ダンスなのか芝居なのか、現在進行形なのかデジャヴなのか、時間も場所も人も軸がずれているから変。変だけれどわかる。わかるけれど後から考えるとさっぱりわからない。でもこれがアンブラ・セナトールの手法で、これが見たくてみんな見に来ているのだ。ナントのCCNで独自のスタイルに磨きをかけているようで、今後がさらに楽しみになる。(3月15日アベス劇場)

©Violanda Berlanda

©Isabel Rancier

パリの日本文化会館は、昨年から日仏アーティストのコラボレーションを企画していて、 渋谷慶一郎&ジェレミー・ベランガール(オペラ座エトワール)&ジュスティンヌ・エマール(映像)による「Parade」、 琵琶の西原鶴真&ガスパー・クラウス(チェロ)&セルジュ・テソゲ(Noir Désirのギタリスト)の「Kintsugi」に続いて、ファブリス・プランケットと《ゆむ》高山啓子による「Loss Layers」を上演した。

ファブリス・プランケットがヴィラ九条山に数ヶ月滞在した2006年に《ゆむ》高山啓子と東野祥子に出会い、マチュー・レヴェとセシル・アターニャのふたりのデザイナーとともに作品を作り、2007年のアミアンでのニュイブランシュ・フェスティバルで初演されて以来、世界で80回以上上演されているロングラン。今から10年前の作品だが、今見てもあっと驚きの超エレクトリックな作品だ。「Loss」と「Layers」元々は別の作品で、「Loss」は何人かのアーティストとのソロ、デュエット、数名のバージョンがあり、今回は「LAYERS」の一部を加えて45分のソロ作品として上演された。

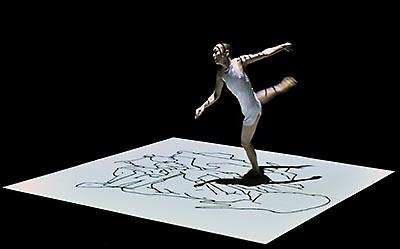

闇の中に浮かび上がる白い複数の線がうにうにと動いている。生命の誕生を意味するように、平坦なものが丸みを帯びて浮き上がり、次第に高さを増していく。それが一瞬にして白いリノリウムに立つ高山の姿となる。人間とも動物ともつかない激しい動きが続いた後、血の雨が降った。横たわった高山の足の横に、上体に、真っ赤なインクが投げつけられている感じだ。高山自身も、驚いたように床を触り、こすり、何が起こっているのかと興奮して動いている。すると、一瞬の暗転ののちに今度は真っ白なスペースにいる高山を発見する。キョトンとしたり、あたりを細かに首を振りながら見る様子は、小動物のようでもあり、無垢な赤ん坊のようでもあった。十字に発展したスペースが成長して四角いスペースとなった途端に闇に包まれた。鼓膜にガンガンと響く音も一瞬途切れて、キーンという残像音のような音が舞台に広がり、そこには真っ赤なワンピースを着た高山がいた。白、黒、赤と一瞬にして変わる舞台に、これが現実に起こっていることなのか、映像を見ているのか、頭が混乱する。スモークの中に浮かび上がる赤い姿の高山は、それまでの激しさとは全く別の空間にいる。耳鳴りとも残像音とも区別できない音の中で、ゆったりと空気を動かしている。そこにまた太い筆の動きのような映像が床を流れ、ものすごい勢いで変わりゆく筆の動きとともに、高山の激しい動きが展開する。そしてまた一瞬ののちに、肌色となった高山の体は激しい稲妻を受けているかのように輝き、消えていった。

叩きつけるような映像と鼓膜に響く音楽、そしてそれに対抗し融合するダンスの見事なコラボレーションに、しばらくの間席を立つことを忘れていた。(3月18日パリ日本文化会館)

©Jean Christophe Olry

「死と乙女」はシューベルトによる曲をはじめとして、絵画、小説、映画などでも様々な設定による作品が存在する。グラジミール・パンコフ(Gradimir Pankov)が芸術監督を務める同バレエ団は、ステファン・トス(Stephan Thoss)の振付・美術による新解釈の「死と乙女」でパリジャンを魅了した。

©Damian Siqueiros

シューベルトだけでなくフィリップ・グラスなどの曲を交えながら展開するこの作品は、生命に必要な水、火、土、風の4つを乙女と捉え、「死」との対話を描いた。居間のソファーに座る男女の前で、トランクに張られたブルーの水面から現れた女性。そこをすり抜けるように走る風、どっしりと力強い土と情熱の炎そのままに踊る赤い衣装の女性。その横には日常の風景が広がる。死は日常にあるもので、生と死は隣り合わせなのだ。ステファン・トスに言わせれば、輪廻回生を信じるかどうかは別として、死があるからこそ生があるのだという。

高度なテクニックを持ったダンサーたちのダイナミックで歯切れの良い動きは見応えがあり、ダンサーの能力を十分に生かしたステファン・トスの振り付けに唸る。また、照明と美術の使い方も非常に効果的で、暗転なしでシーンをきっちりと展開させる上に、抽象と具象を交えた演出は、トスが意図した通りの日常の生と死に対する恐れを浮き上がらせる。希望と愛に満ちた若い男女の後ろには黒い影がよぎり、少し疲れた夫婦には、別れを意味する死の影が付きまとう。月明かりなのか街灯の明かりなのか、窓の向こうには差し込む一筋の光と、そこにじっとしている人の影が浮き上がる。それは街の風景でもあり、死の影でもある。踊る人の後ろに広がる闇と影は、動と静を1枚の絵画のように見事に描ききっていた。 次々とシーンが展開するためか、舞台上の要素が多すぎると感じることもあったが、全体的には振付・構成、美術が微妙に関わりあう、見事な演出だった。

バレエ団には、木田真理子や児玉北斗、平良彦太などが所属しており、現在はプルミエソリストの遠藤まほみ、ドゥミソリストのイデチサト、清水凌が活躍している。(3月17日シャイヨ国立ダンス劇場)

©Damian Siqueiros

オリヴィエ・デュボワのミニマルダンスシリーズを見に行くには忍耐力がいる。「レヴォリューション」では、延々と続くボレロのイントロ部分に苛立つ上に、女性ダンサーは棒の周りを歩いて回るだけの2時間半。客席からは怒号が飛び、ダンサーはトランスに入って泣き叫ぶという半狂乱的なものだった。それに続く「Rouge」、そして「Tragédie」では全裸で歩くだけの構成。新作の「Augri」は、走るだけという。わかっていてもデュボワの毒に晒されたくて見に行った。

舞台の後ろの方を横切る人影がうっすらと見える。夜の街のビルの谷間をこちらを見ながら歩く影は、時々立ち止まりながら下手に消えていった。少しずつ光を増した舞台の4つのコンテナのような箱の後ろを、人が行き来している。はっきり見えたり、ぼんやりしたり、消えたりするのは、コンテナの壁の質によるもので、幾つもの人影が歩調を変えながら歩き、やがて彼らは走り出した。オブジェの後ろだけでなく、前に飛び出し、舞台を大きく回り、箱の隙間に消えていく。何かを追いかけているかのように、あるいは逃げているのか、煽っているのか。ひとりの時もあれば、数人が前後になって同じ軌道を走ることもあり、そこを逆方向に走る集団が混じり、猛スピードで駆け抜けて行く。速度を変え、リフトをしながら、ひたすら走る。かなりのスピードなのに、しかも何人もが行き来しているのに、ぶつからない。一瞬のズレが軌道を壊す危険性を孕んだ作品に、見ている方もドキドキ。全力疾走という暴力的な行為とデリケートな構成を組み合わせた前代未聞の作品だった。これはミニマル・シリーズの最後となるそうで、ほっとするやら、惜しいやら。私は完全にデュボアのドツボにはまっている。(3月23日シャイヨ国立ダンス劇場)

©François Stemmer

去年見て、そのエネルギッシュなダンスと音楽と、見ている方が錯乱しそうな構成にファンになったクラブ・ギ & ロニ。今回の「メカニカル・エクスタシー」は、ステージではなくホールだし、夜10時開演で、その後は真夜中までディスコパーティと書いてある。これなら行くしかないでしょ。

行ったら予想通り! かつらをつけて奇抜な衣装の出演者たちが、ホールをうろうろしながら客の爪にマニキュア塗ったり、一緒に写真を撮ったり、音の出るオモチャで脅したり。むふふ、楽しそうやな。中央のステージでは3人のミュージシャンがギュイ~ンとエレキギターをかき鳴らし、叫び、ドラムを叩き、客の期待を全く裏切らない形で始まった。もちろん客もミュージシャンものっけからやる気です。イエス! 何やら右側の方が盛り上がっているなあと見れば、ステージの上でダンサーがすごい勢いで踊り、反対側のステージが光り輝けば、そこには歌手とダンサーのミステリアスでパワフルなシーン。中央はダンスフロアーになっているから、客は手を上げ、叫びながら踊ったり、左右のステージでの踊りや歌に見とれたり。ガンガンの音楽にチカチカの照明、次から次へと派手で奇抜な衣装に着替えて、セクシーでエロティックで超スピーディなアクロバットのダンスが、左右のステージで間髪入れずにパワー全開。見ている方だって負けずに叫んで踊る。じっとなんかしていられない。パワーに巻き込まれて、体が自然に動いてくるし、一緒に乗らなきゃ損。これぞメカニカル・エクスタシー! 飲み物を横で売っているから、汗をかいたら一息ついて、またホールに戻って乗りまくる。午後11時のエッフェル塔のシャンパンフラッシュ時にはカーテンが開いて、キラキラチカチカのエッフェル塔を見ながらのディスコ大会と化した。さすがこのロケーションを逃さないサービス。嬉しいねえ。劇場のホールはエッフェル塔の真正面なのだ。国立劇場が真夜中までディスコパーティを主催してくれるとは、おっしゃれ~!(3月23日シャイヨ国立ダンス劇場)

©KNELIS

振付家と作家が、初めましてと出会ってから短期間で作品を共同で作るシリーズ、コンコールダンスは、今年は2月25日から4月2日までと、文学ファンとダンスファンを交え、 期間も場所も増やして好評拡大中。クビライカーン・アンベスティガシオンのフランク・ミシュレッティ+シャルル・ロビンソン、DD ドルヴィリエ+カテリーヌ・ムーリス、ミレーヌ・ブノワ+フランク・スミス、モー・ル・プラデック+ピエール・デュクロゼの新作の他に、昨年の3作品が上演された。 いつでも見られるという安心感がいけなかった。気がついたらもう終盤。

ジョセフ・ナジの後を引き継いで、オルレアンのCCNに本拠地を移したモー・ル・プラデックは、作家のピエール・デュクロゼと「Je n’ai jamais eu envie de disparaître/行方をくらましたいと思ったことは一度もない」を。肩をずらしたり腕を動かすなどの単純な動作が、音楽に合わさると軽快なステップとなって心地よい。対局に位置しながら舞台を少しずつ移動して、そのあとは譜面台を相手の一歩前に置くようにしながら、日常のちょっとした出来事をそれぞれが語り、何気に自己主張。携帯電話で何やら操作して、赤い筒をかざすとサイレンのような音がそこから出る。それからちょっとしたコンタクト。言葉とダンスを交互に取り入れているけれど、絡み合う感じはなく、さらりと日常や経験した出来事を語る。悪くはないけれど、まだまだいけるんじゃあないかな。

「Je n’ai jamais eu envie de disparaître/行方をくらましたいと思ったことは一度もない」©Delphine Micheli

ミレーヌ・ブノワ+フランク・スミスの「Coalition」は、「じゃあ、始めようか」で始まる短いシーンの連続。ノートブックを操作して音を出して、まずはミレーヌのソロ。サラサラと気持ち良さそうな踊り。「ダンスはポエジーだ」みたいなことをふたりで言って、今度はフランクの踊り。誰がこの曲を選んだのか、フィリップ・グラスで、ルシンダチャイルズに負けじとくるくる回っている。正直言って踊りに熟練していない人が、これだけの長時間くるくる回り続けるのを見ると、目が回って倒れるのではないかとか不安になるが、余計な心配をよそに、フラフラしながらも全曲踊りきった。これにはブラボーと言いたいが、これが何を意味するのだろうか。それぞれが好きな踊りを披露して、ダンスとポエムを関連づけた語りでとりあえず丸く収まっているけれど、インパクトは弱かった。

2作品ともそれぞれの立場に立って相手を見るような感じで、濃厚でから見合うようなコラボを期待した私にはちょっとがっかり。(3月20日メゾン・ド・ラ・ポエジー)

「Coalition」©Delphine Micheli

19回目を迎えたヴァル=ド=マルヌ県のダンスビエンナーレが3月1日から4月1日まで開催された。マリー・シュイナールがオープニングを飾り、若手から中堅までのバラエティーに富んだセレクションだったが、今月は公演数が多かったために、数作品しか見られなかったのは残念。

質の良い作品を作っているのに、なかなか出会えない。ビエンナーレが取り上げてくれて感謝。

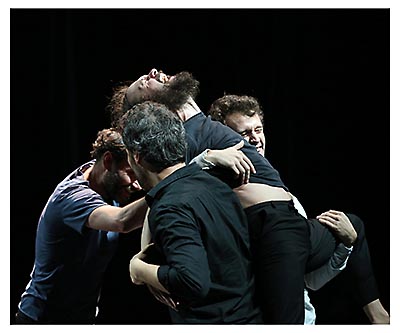

暗く煙る舞台に男が4人。フラッシュバックのようにシーンが浮き上がり、闇に消える。手を上にあげて天に訴えるようなシーン、遠くへ行こうとする仲間を引き止めるかのように手を繋いで引き合うシーン、一筋の光が差し込むなかでひとりじっと椅子に座る男、激しくぶつかり合う体。脈略があるのかないのか、短いシーンが現れては消える。4人の男の感情がぶつかり、篭り、合体し、砕ける。兄弟とふたりの男は、閉ざされた空間の中で接点を見つけようとしているように見えた。調和と不調和が交差する。皿と口を行ったり来たりするだけの規則的な手の動きが繰り返される無言の食卓に生じたズレ。ひとり対3人の不協和音が波紋のように広がり、また元の静かな空気に戻る。無言の会話に一瞬の火花が散った。勢いよく落ちてきた赤い砂は何度も机を叩き、床に飛び散る。顔を押し付けた男たちの頬と額は赤く染まり、赤く染まらない顔の男から机を遠ざける。兄弟とふたりの男、血のつながりと血の繋がらない人の関係、4人のそれぞれの思惑。小さな部屋での男達の感情と肉体がぶつかり、弾ける。そして時折赤い光の中に浮かび上がるトランペットを吹く男。うっすらと煙る部屋で、彼らな何を求めているのだろうか。

暗転で繋がる短いシーンはオムニパス的に心理を描き出し、闇の中で演奏をしていた演奏者が幽霊のように現れる。照明はモノクロの少し古めの映画のように美しく舞台を照らし、時間軸をずらしたような演出、そしてそこに絡む弦楽四重奏楽団による生演奏が奥行きを深めていた。(3月25日MACクレテイユ)

©Patrick Berger

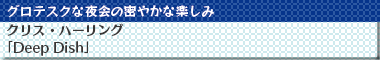

大きな白いテーブルに次々と運ばれる食事。和気あいあいと4人が果物や野菜、ワイングラスに皿を並べていて、これからパーティが始まる気配を見せている。お膳立てができたところで、いきなりホリゾントいっぱいに映し出されたのは、並べられた食品の大アップ。ジャングルの風景を写しているのかと思ったが、そうではない。 小型カメラでテーブルの上のオブジェを大写しにしているのだ。カリフラワーの白い塊は、八百屋で見るのとは違い、艶めかしい窪みを見せて、まるで生きているかのように見える。その向こうのひょろりとした緑の葉の向こうに、にょっきりとそびえ立つ肌色のもの。先っぽに赤いハイヒールが見えるから、これは人の足なのだ。エロティックなのか残虐なのか、ここは一体何処? 野菜を引きちぎるように噛み、ワインを飲みながらのパーティは、異様な雰囲気となっていく。大アップのイチゴに手が伸びて、その赤い汁を味わう唇、水差しの中では数ミリの小動物が泳ぎ、ワイングラスの底からふつふつと水が湧き上がり、別のグラスの中ではピンク色のイソギンチャクがゆらゆらしている。微笑みの裏のジェラシーや思惑が、じわりと立ち上る。

実際に目で見ているものと、カメラが捉えた巨大な詳細のギャップは、どこにでもある野菜や植物に別の意味を持たせ、それを取り巻く4人の歓楽と狂気が渦を巻く。美しくもグロテスクでディープな夜会に少し吐き気を覚えながらも浸りきった。(3月25日MACクレテイユ/ビエンナーレ・ドゥ・ダンス・デュ・ヴァル=ドゥ=マルヌ)

©Loizenbauer

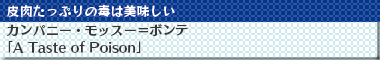

軽快な音楽に乗ってふたつの入り口から、白衣を着た男女が慌ただしく動いている。けれど、どこか間抜け。入り口の上にコードを張り巡らしたいのに、なぜかだらんと下がったところで落ち着いてしまったり、器具を運んでいるのかと思ったら、カメラを置いてハイポーズ。フラッシュがバシバシたかれている。マイクの前でコーラス隊になったり、会議風にしかめっ面してみたり。これが繰り返されているうちに客電が消えて始まった。

ここはどうも研究室らしく、9つのテーマについての研究実験が始まった。研究者には変人が多いというが、ここはとびきりのようだ。「口は何のためにあるのか」では、椅子に座らせたひとりの口を開けたり引っ張ったり。「愛とは?」ではラブラブだったカップルが、嫉妬のゆえなのか激しい欲情ゆえなのか、愛するあまりに相手を殺してしまうという恐ろしい結末になり(それでもコミカルなので笑ってしまう)、「身体」のコーナーでは、人の体をもののようにいじくりまわし、ポルノ写真でも撮るかのような際どいポーズをとり続けるけれど、コートを脱げばカラフルな下着をつけていたわけで、きりとしたこちらの想像をあっさりと否定してくれる。途中でCMのごとくお茶目なダンスで一息つけて、またナンセンスな寸劇シーンが始まる。コンクールを体験した人は思わず頷いてしまう「コンクール」では、演じる側のドキドキ感と、審査員のいい加減な審査に思わず吹き出してしまう。ちょっとおバカだけれど皮肉をたっぷり込めたパトリック・ボンテの最新作。明るいブラックユーモアが新鮮だった。(3月24日シャティヨン劇場/ビエンナーレ・ドゥ・ダンス・デュ・ヴァル=ドゥ=マルヌ)

©Thibault Grégoire

©Kiyonori Hasegawa

3月3日、パリ・オペラ座東京公演で「ラ・シルフィード」の主役ジェイムズを踊ったユーゴ・マルシャンは、オーレリー・デュポン芸術監督により、エトワールに任命された。

ミルピエ前芸術監督時代には多くの主役を踊り、エトワール任命はいつかと期待されていたが、昨年末にジェルマン・ルーヴェに先を越された形となっていた。今回は、怪我をしたマチュー・ガニオの代役として急遽来日し、初めてのジェイムズ役で快挙を成し遂げた。日本公演中のエトワール任命劇はこれが初めてで、本人も、また、日本のファンにとっても忘れがたい一夜となった。

©Kiyonori Hasegawa

|