7月になると公演数はぐっと少なくなってバカンスモードに入る。でもパリを離れる前に逃してはならないのがオペラ座のシーズン最後の2演目、そして6月末から始まったパリのダンスフェスティバル、パリ・夏のダンス(Les étés de la danse Paris レ・ゼッテ・ドゥ・ラ・ダンス)のニューヨーク・シティ・バレエ団。

ガルニエ宮での今シーズン最後の演目は、フォーサイス振り付けの3作品、「Of any if and」「Approximate Sonata」そしてワールドプルミエの「Blake Works 1」。

1995年初演の「Of any if and」は、エレオノール・ゲリノーとヴァンサン・シャイエ組で初日を迎え、その後はレオノール・ボーラックとアドリアン・クーヴェ組との日替わり交代というキャスト。エレオノール・ゲリノーが初日を飾ったことに少々の驚きを覚えたが、伸びているダンサーなので、今後の活躍が期待されているのだろう。私は、レオノール・ボーラック、アドリアン・クーヴェ組を見た。

薄明かりの中、聞こえるか聞こえないかのような声でしゃべっている男と女。2人の間には黒いボックスがそびえ立ち、相手に隠れて言葉を発しているようにも思える。時々手のジェスチャーが入るけれど、何を言っているのかはっきりとは聞き取れない。その言葉の化身のように箱の中から現れた男と女、上からは、単語が書かれたたくさんのボードが降りてきた。音楽はいつもの雑音だが、一部にメロディーが入って空気が変わる。

男と女、自立と共有。お互いを信用してはいるものの、それは絶対ではなく、2人の考え方も違う。しかし、これが生活を共にするパートナーの姿なのだと思う。異なった環境で育った人が出会い、それぞれの思想をぶつけ、分かち合い、共に人生を歩んでいく。フォーサイス作品の面白さは、ムーブメントだけでなく、そこに人の心が見えるところにある。日常的な動きをダンスに取り入れて、誰もが持つ日々の感情を交えることが作品の奥行きを深め、見る側の心を刺激する振り付けに改めて感心した。絶対に一致することはないけれど、寄り添い、少し距離を置いてお互いを感じ、そして自分をも知る。そんな男女の物語。

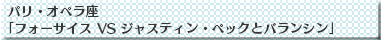

これを踊ったレオノール・ボーラックとアドリアン・クーヴェは素敵だった。ボーラックは昇進試験で「イン・ザ・ミドル…」を完璧に踊りこなしたように、しなやかでシャープな動きが新鮮で、感動さえ覚える。また、コリフェのアドリアン・クーヴェも頼もしい踊りを見せてくれた。この次に上演された「Approximate Sonata」でも、アリス・ルナヴァンを相手に踊ったが、柔軟かつシャープで、自然体で踊っているのに好感を持った。

レオノール・ボーラックとアドリアン・クーヴェ

©Ann Ray / Opera national de Paris

続く「Approximate Sonata」は、1996年初演作品の新バージョン。ドゥンドゥンと繰り返されるリズムの中、黒のレオタード姿のアリス・ルナヴァンとピンクのランニングにブルーのズボンのアドリアン・クーヴェが出てくる。アドリアンは、位置についたアリスに、もう少し後ろにとか、その足の形はよくないなどの指示をして、リハーサル的な雰囲気の中で始まった。その後は2人のエッジの効いた踊りが続き、一瞬の暗転の後はオードリック・ベザールとマリー=アニエス・ジロのシーンとなったが、ジロがパッとしない。精彩を欠いているというか、輝いていなくて、以前の目を見張るような動きのかけらも見当たらなかった。ベザールも悪くはなかったが、体の芯から動いていないので、肌に突き刺さるものを感じなかった。次のシーンがエレオノラ・アバニャートとアレッシオ・カルボーネ。高度なテクニックを見せるシーンではないけれど、アバニャートはフォーサイス独特の時間軸と動きの駆け引きの面白さを理解しているのだろう、間の取り方が上手い。ちょっとしたスピードのつけ方でニュアンスが変わり、これで動きに味がつく。小さな動きだったけれど、フォーサイス節を理解して踊っている唯一のダンサーだった。カルボーネは深いプリエと安定した技術、そして呼吸に合った動きがダイナミックで広がりのあるムーブメントを作り出している。そしてオニール八菜。彼女だけは蛍光黄色のパンタロンを履いている。このデュエットの前に全員で踊る場面があったが、3人の女性エトワールに囲まれても引けを取らない存在感だった。ここでも、ファビアン・レヴィヨンを相手に、安定したバランスとシャープな動きを見せ、 長い腕のしなやかな軌跡が残像として目に残る印象的な踊りを見せてくれた。そして最後は冒頭のシーンに戻り、ルナヴァンとクーヴェの少し踊ってはやり直してのリハーサル風景。クーヴェが端から見て、アリスが踊りを続ける構図で幕を閉じた。

エレオノラ・アバニャートとアレッシオ・カルボーネ

©Ann Ray / Opera national de Paris

オニール八菜とファビアン・レヴィヨン

©Ann Ray / Opera national de Paris

さて、期待の新作「Blake Works 1」は25分の作品。多くの人が「イン・ザ・ミドル・サムホワット・エレヴェイテッド」のような鋭くきわどい動きの連続ムーブメントを期待していたのではないかと思うが、トム・ウィレムスではなく、イギリスの若手ミュージシャンのジェームス・ブレイクのポップな曲を使用した、バランシン風の爽やかで軽快な作品だった。

ジョーゼットの短いスカート付きの灰色がかったブルーのレオタードの女性たち。シンプルなバレエのパやポーズをとり、腰を振り、軽快に踊っている。7つのシーンからなり、そのタイトルはジェームス・ブレイクの曲から取ったものだ。最初の「Forest fire」では、リュドミラ・パリエロ、レオノール・ボーラック、ロクサンヌ・ストヤノフがメインで踊るが、ここでもボーラックがいい踊りを見せている。フォーサイスの作品が好きなのだろう。全身で楽しんでいる感じがいい。

次のシーン「Put That Away」は、男ひとりに女性ふたりのトリオ。今年からコリフェに昇進したパブロ・レガサに期待したのだが、まだアカデミックで、もっと遠くまで行けるはず。

そして、「Color In Anything」を踊ったレオノール・ボーラックとフランソワ・アリュのデュエットは素晴らしかった。それまでの男性は女性の衣装と同じブルーグレーのタイツだったが、このシーンのアリュだけ黒のTシャツにスエットという異質の衣装で、その容姿とボーラックの動きの合間を空気を切るように踊る姿から、フォーサイス自身の姿が重なった。

「I Hope My Life」は、リュドミラ、ボーラック、ユーゴ・マルシャン、ジェルマン・ルーヴェの4人。リュドミラは綺麗な踊りをするけれど、ボーラックの体の細かい部分まで使って踊る姿に目がいってしまう。また、大柄なマルシャンのしなやかでダイナミックな動きにも目が離せない。

次の「Waves know shores」はバレエのパがベースの動きの優しい踊りで、これに続く「Two men down」は男性ばかりの群舞で見応えがある。ポール・マルクの素直で伸びのある動きと、やはりマルシャンの踊りが印象的。

最後はリュドミラとジェルマン・ルーヴェのデュエットで、タイトルは「フォーエバー」。

ある意味で観客の期待を裏切り、軽快でネオクラシック的な雰囲気の作品ではあったが、これが今のフォーサイスから見たパリ・オペラ座なのだろう。(7月5日オペラ座ガルニエ宮)

「Color In Anything」

レオノール・ボーラックとフランソワ・アリュ

©Ann Ray / Opera national de Paris

「フォーエバー」

リュドミラ・パリエロとジェルマン・ルーヴェ

©Ann Ray / Opera national de Paris

さて、同時期にオペラ・バスティーユでは「ジャスティン・ペックとバランシンの夕べ」が上演されていた。

ミルピエに大きな影響を与えたバランシンと、現在のNYCBの提携振付家ジャスティン・ペックを並べ、古巣であるNYCBへの思いを集結させたプログラム。しかも、ペックが世界初演を発表するとあって、期待は膨らんだ。タイトルは「Entre chien et loup」。キャスト表のダンサー名の後に書かれた色の意味には気を止めずにいたのだが、ダンサーが出てきた途端に思わず息を飲んだ。ダンサーの顔は色とりどりの面で覆われ、キャスト表を見直さなくては誰が誰だかわからない。顔が見えないことがどれほどまでにダンサーの個性を消すものかということを思い知った。オレンジ、グリーン、ピンク、ブルーのカラフルなのっぺらぼうたち。顔が見えないのは結構なストレスになるのだが、慣れれば踊り方から判別はできる。ヴァランティーヌ・コラサントの骨太な踊り、イダ・ヴィキンコスキのはつらつとした踊りなどの個性が浮き上がる。群衆の中からひとり面を外したセウン・パクの存在が浮き上がり、その清楚な踊りに引き込まれる。面をつけることによって個性を消し、個人と群衆を表しているのだろう。ふと気がついたことは、オペラ座学校を出ているかいないかで踊り方が違うことだ。外部で基礎を築いたダンサーがオペラ座にないものを持ってきてくれているようで、新鮮な風を感じた。ただ、ミルピエ監督の2年間でパリ・オペラ座独特の雰囲気が薄れたような印象は拭えない。超アクロバットをしなくても、オペラ座らしいエレガントさがあれば、それで十分だと思うけれど。

女性の面と同系色のグラデーションからなるプリーツの入った黒のドレスが美しく、シーンが変わるたびにホリゾントが赤や青へと変わり、カラフルな背景に立つダンサーたちの姿が浮き上がっていたが、強烈な印象を残す作品ではなかった。

©Francette-Levieux / Opera national de Paris

そして、新しくオペラ座のレパートリーに入ったバランシンの「ブラームス・シェーンベルグ・カルテット」。衣装はカール・ラガーフェルドと豪華版。緑に囲まれたお屋敷の絵が背景で、そこに白黒ベースのチュチュの女性と、黒の貴公子風の衣装の男性たちが優雅に踊る。バランシン特有の流れるようなムーブメントとシックな衣装が相まって、それはそれは美しい。最初のシーンは、ドロテ・ジルベールとマチュー・ガニオのデュエットに、ペックの作品でも良い役をもらっていたイダ・ヴィキンコスキ(スジェ)がソリスト級の役をもらって踊っている。確かに若くてハツラツとしているが奥行きはなく、やはりここにエトワールとの差を感じてしまった。

次のシーンは、同じくスジェのマリオン・バルボー(スジェ)とフロリアン・マニュネ(エトワール)のデュエットがメインで綴られる。このシーンではエトワール級の女性ダンサーが出ていなかったからか、バルボーの若さに好感を持った。最近とても伸びているダンサーなので、今後が期待できる。

続くメラニー・ユレルとアルチュール・ラヴォーのアンダンテも悪くないが、ヴィキンコスキやバルボーのあとでは、ユレルの控え目さが地味に見えてしまった。ラヴォーも生真面目に踊るので、アカデミックさが裏目に出てしまった感がある。

そしてラストは、ローラ・エケとカール・パケットのデュエット。それまでのモノトーンの衣装ではなく、白地にオレンジ色の模様が入ったチュチュが華やかさを増し、爽やかな踊りを披露した。

折しも、NYCBがシャトレ劇場でバランシン演目を上演中で、7月のパリはアメリカ系の振付家による作品の上演が多かったという印象。バランシン作品は、ダンサーにとっては気持ちよく踊れるし、流れるムーブメントは見ていても心地よいけれど、やはりオペラ座独特のものが見たいと思いながら会場を後にした。(7月3日オペラ・バスティーユ劇場)

ドロテ・ジルベールとマチュー・ガニオ

©Francette-Levieux / Opera national de Paris

毎年6月下旬から7月にかけて1団体による3週間公演を企画しているパリ・夏のダンス(Les étés de la danse Paris)。アヴィニヨン並みの強行スケジュールだが、ひとつのバレエ団の多面性が見えてハマると全作品が見たくなる。サンフランシスコ・バレエ団、アルビン・エイリー舞踊団、キューバ国立バレエ団、レ・グラン・バレエ・カナディアンなど、アメリカ大陸方面に本拠地を置く舞踊団の招聘がなぜか多く、今年はNYCB。バンジャマン・ミルピエの影響もあるのかしらなどと憶測しながら、シャトレ劇場の予約サイトにアクセスして驚いた。口コミで広がっているのだろう、昨日までかなりの残席数があったのに、当日はほとんどない。ということは非常に評判が良いという証拠。そこで少し早めに劇場の当日券売り場に行ったら、やはりインターネットには出ていない席が残っていたので、それをゲット。窓口でも高い席を売ろうとするから、そこはうまくかわして、安くてよく見える席を買わなければ意味がない。イタリア式のシャトレ劇場は、高くても見えにくい席があるし、安いから飛びついたら目の前に柱があったり、天井が低いために舞台の上方まで見えない席があるからだ。そこで、上階後方だが舞台全体が見える席を選んだら正解だった。確かにダンサーの細かい表情までは見えないが、バランシン作品の流れるようなパの組み合わせと、全体の構成がいかに綿密にできているかがはっきりとわかって面白かった。

公演は日曜日を除く毎日で、土曜日はマチネもあり、1週間で7公演、ガラを含めて6パターンの21作品の上演という踊る側は大変だと思うが、見る側には嬉しい驚異的なプログラム。

7月2日の「バランシン黒と白」では、「Apollo」「The Four temperaments」「Duo Concertant」「Symphonie in Three Mouvements」の4作品。作品によって指揮者が変わる上、バイオリンやピアノの演奏者がダンサーとともに舞台上にいるなど、音楽性を非常に重要視しているように感じた。また、バランシン作品を知り尽くしたバレエ団だけあって、ダイナミックで安定していて、なによりバランシンの意図が明確に伝わってくる。ダンサーの美しさを引き立てる振り付けを十分に理解し、心地良いムーブメントの流れに乗ってパワフルに踊り、バレエのパをもじったお茶目な動き楽しそうに踊っている。バランシンの起伏に富んだ振り付けにも魅せられたが、構成においても古典バレエに見られるようなシンメトリーで整然とした美しさを残しながら、そこにインクを一滴たらすようなアクセントをつけ、近くから見ても、遠くから見ても価値が損なわれないように綿密に計算された作品に、改めてバランシンの偉大さを実感せずにはいられなかった。

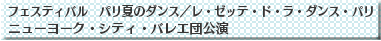

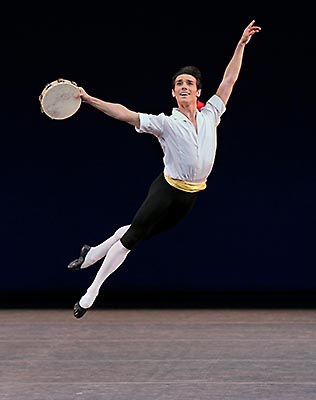

「アポロ」は、力強く踊る男を取り巻く3人のニンフの物語。骨太でしっかりした男性の踊り( ロバート・フェアチャイルド)にはカリスマ性があり、3人のニンフが取り巻く理由がよくわかる。この力強さはフランスでは見かけない。

Robert Fairchild

©Paul Kolnik

「フォー・テンペラメント」はシンプルなモノトーンの衣装の男女の踊り。バレエの基本的な動きをベースに、モダンな要素を取り入れていて、踊りと音楽の見事なコラボレーション。

Emilie Gerrity and Cameron Dieck

©NYCB/Les étés de la danse Paris

続く「デュオ・コンチェルタント」も、同様に音楽を細かく分析した振り付けは動きが音楽そのもので心地良い。ローレン・ラヴェットとチェイス・フィンレイによるデュエットで、ダンサーの腕の動きがバイオリンの響きと相まって、空気を奏でているかのように美しい。ダンサーとバイオリンのアーテュロ・デルモニ(Arturo Delmoni)、ピアノのキャメロン・グラントの4人が、まさにひとつの情景の中にいる。ラストのスポットの踊りでは、光と影が幻想的で、今はいなくなってしまった恋人と愛を確かめ合うような、素敵な作品だった。

総勢36人の群舞による「シンフォニー・イン・スリー・ムーブメンツ」は見応えがある。冒頭の、女性ばかり18人が一列斜めに位置して力強く踊るのが印象的。白と黒のモノトーンの衣装が入り混じり、シンメトリーの整然とした動きの中に、紅一点、ピンク系の衣装の女性3人を入れてのアクセントが綺麗。

シンプルでありながら、ムーブメント、全体の流れ、そして音楽との関連性が綿密に計算されていて、改めてバランシンの面白さを再発見した一夜だった。

©NYCB/Les étés de la danse Paris

バランシンの魅力にとりつかれ、7月4日のアメリカンプログラムを急遽見に行った。折しもこの日はアメリカ合衆国の建国記念日で、「ウエスタン・シンフォニー」、「タランテラ」、「インファーナル・マシーン」、「ウエストサイド物語組曲」の4本。

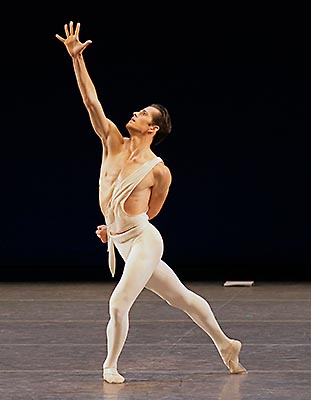

バランシン振り付けの「ウエスタン・シンフォニー」は、西部劇時代のアメリカそのもので、明るく楽しいオープニングに一気に引き込まれた。自由奔放なアメリカ人気質が感じられる上、衣装の色が艶やかで、ギャロップをして楽しんだり、お尻を振ってからかったりと楽しい。いやいや、楽しいだけではなくて、その合間にきっちりとテクニックを入れて動きの起伏を出している。「黒と白プログラム」で見たような綺麗な作品からこのようなコミカル作品まで、バランシンの振り付けの幅の広さに改めて敬服。

Sterling Hyltin

©Paul Kolnik

Taylor Stanley

©Paul Kolnik

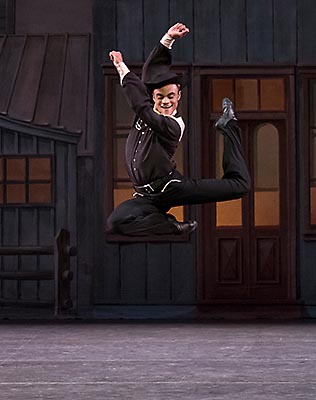

バランシンの「タランテラ」では、ホアキン・デ・ルースのジャンプの高さと、ティラー・ペックのメリハリのある元気な踊りに見ている方まで心が弾むようだったが、ここで大ハプニング。ペックのスカートの縁取りフリルがだらりと垂れ下がったのだ。しかも踊るに従って糸が切れて、足首あたりまでどんどん垂れ下がってしまった。フリルに足が絡まって転ぶのではないかと会場一同がハラハラドキドキ、あちこちで「あららー」と声が上がっているが、当の本人は澄まし顔で踊っていて、ピルエットも安定している。チュチュの先なので、フリルまで手が届かないのだろうが、あまりにも垂れ下がりすぎたフリルがふわりと上に上がった瞬間にそれをつかんで、さらりとこなす。これは見事で、会場からは大きな拍手。

Joaquin De Luz

©Paul Kolnik

これまでの明るい雰囲気をガラリと変えたのが、ピーター・マーティンスの「ザ・インファーネル・マシーン」だった。黒の全身タイツの男女(アシュレイ・ララシーとアマール・ラマザール)が現代音楽に合わせて、鋭い動きをするのだが、バランシン作品をこれだけ見てしまうと、何か物足りなく見えてしまう。

そしてもうひとつのマーティンス振り付けの「バーバー・ヴァイオリンコンチェルト」は、クラシックバレエの男女とモダンダンスのカップルが交差して、バレエの女性とモダンの男性、モダンの女性とバレエの男性が組んでの踊りになり、バレエとモダンの違いと融合を描いた作品で、これは興味深かった。まず、クラシックバレエの典型的なデュエットがあり、次にモダンダンスのデュエットが披露される。今度はクラシックバレエの女性とモダンの男性が組んで踊り、次にモダンの女性とバレエの男性が踊り、最後は全員で踊るという構成。特にバレエの男性とモダンの女性のパートがコミカルで面白かった。優雅に踊りたい男性と、じゃじゃ馬のように飛び跳ねる女性。手に負えないおてんば娘を叱るような男性の姿に笑いが絶えない。次第に二人は融合し、ラストの4人の踊りに続く。バレエとモダンの違いをテーマにしているけれど、お互いに納得しあう点を探しつつ人生を歩む男女の関係が重なった。

Sara Mearns and Jared Angle

©Paul Kolnik

そして最後は「ウエストサイド物語組曲」。昔見た映画の感動が蘇り、現実の舞台と思い出が重なって興奮しながら見入ったが、NYCBはバレエ、モダン、ミュージカルとなんでもこなしてしまう多才なバレエ団なのだと実感。セリフもしゃべり、歌も歌う。独唱の部分は口パクで、オーケストラピットにいる歌手が歌っているけれど。(これはオーケストラ席からは見えないことが後でわかり、上階席も悪くないとちょっと優越感。)乱闘シーンでのスピーディなアクロバット、パーティでのマリアとトニーの時間が止まったかのような出会い、ジェローム・ロビンスの多様な振り付けを見事に踊りこなすダンサーたち。アニタ(ブリタニー・ポーラック)は映画のリタ・モレノそのままに、腰を振り、スカートを捲りながらの熱演。映画がこうして現実のものとして見られるとは思っていなかったので、感動は尚更だった。ほんの30分強の作品だったが、1957年初演とは思えぬ、色あせない振り付け演出に「ウエストサイド物語」は永遠の名作なのだと改めて思った。そしてそれを上演し続けるバレエ団に感謝。

また、シャークのリーダー、ベルナルド役をジャスティン・ペックが演じていて、シャープな踊りが印象的だったが、ペックがパリ・オペラ座に振り付けた新作はオペラ・バスティーユにて上演中だから、踊って振付監督しての大忙しだ。(7月2日、4日シャトレ劇場)

Robert Fairchild and Company in Jerome Robbins

©Paul Kolnik

2016年9月から来年7月までの劇場ごとの公演予定は下記の通り。

ほとんどの劇場は事前購入制度(アボンヌマン/abonnement)があるので、これを利用すると入場券が安くなる。また、アボンヌマンを結ばなくても、年齢によって割引料金があるので事前に問い合わせ、パスポートなどの年齢を証明できるものを用意しておこう。

パリ市内及び近郊

パリ・オペラ座

バンジャマン・ミルピエが選んだ演目を新監督のオーレリー・デュポンがどう仕切るか。子供から大人まで楽しめるアンフィテアトルでの演目は、9月中旬に発表予定。

パリ市立劇場(Théâtre de la Ville)

コンテンポラリーダンスの殿堂でしょう。なお、10月から2年間の改装工事に入り閉鎖し、予定されている公演は他の劇場で行われるので、会場の確認を忘れずに。市立劇場分館のアベス劇場は通常通りオープン。シャトレ劇場などのイタリア式劇場では見えにくい席があるので、ホームページなどで座席を確認してから買うことを勧める。

シャトレ劇場

ダンス公演は少ないけれど、それでもやっぱり。ここも、2017年1月中旬から改装工事のために閉鎖することが決まっており、パリ市立劇場共々、シャトレ広場で向かい合った劇場2つがほぼ同時に閉鎖するという、ちょっとショッキングなニュース。

国立シャイヨー宮劇場

ダンスがメインの劇場なので要チェック。3つある劇場のうち、ひとつは改装工事中。工事には莫大な費用がかかるため、寄付を募集中。Abonnementを結ぶと、劇場内のレストランやバーの割引などの特典がある。

104(ソン・キャトル)

パリ市所有の広大な建物全体がアートしているスペース。公演だけでなく、展示もあるし、エマウスなどのショップもある。その上、アマチュアのダンスの練習場が解放されているので、冷やかしながら見ていると結構時間を費やしてしまうので、時間に余裕を持っていくこと。子供を学ばせながら遊ばせるスペースもあるので、家族で楽しめる場所として週末は賑わっている。

クレテイユ・メゾン・デ・ザール(Maison des Arts de Créteil)

シャイヨー劇場のダンス芸術監督だったジョゼ・モンタルヴォが今シーズンからディレクターに就任。どんなプログラムを組んでくれるのか、今後が楽しみ。

シテ劇場(Théâtre de la Cité international)

大学都市内にある劇場。かなりコンテンポラリーな作品を上演する傾向にあるが、セレクションは良いので要チェック。

ラ・ヴィレット

広大な敷地に、たくさんの上演スペースがあり、メトロからアクセスするのに時間がかかるので、時間に余裕を持って行こう。ヒップホップからコンテンポラリーまで、幅広いプログラミングをしている。この敷地内にフィルハーモニー1と2があり、

1はどの席に座っても同じように音が聞こえるとの評判のコンサートホール。ダンスの公演もある。2は昔のシテ・ド・ラ・ミュージック。

フェスティバル・ドートンヌ

パリに9月から12月まで滞在する方に特にお勧めなのが、フェスティバル・ドートンヌ。ダンス、演劇、展示、音楽、オペラ、映画をセレクションしているフェスティバルなので、幾つかのイベントをまとめて事前に購入する(アボンヌマン/abonnement)と割引が受けられる。年齢によって割引条件が変わるので、要チェック。

流行の先端を知りたいなら

フェスティバル・ニューセッティング

エルメス財団がジテ劇場と提携して企画しているフェスティバルで、今年が6回目。あらゆる意味での頭脳の先端を行く作品が見られるかも。

実験的作品がずらり

メナジュリ・ドゥ・ヴェール

昼間はダンスのワークショップを開き、夜は劇場になるダンス尽くしのスタジオ。年間に数回のフェスティバルを企画していて、ここでの公演はかなり刺激的なものが見られます。常識を覆させられるかも。

現代アートの殿堂ポンピドゥー・センター

ダンスも現在/未来アートしてる。

ヌーヴォーシルクならここ! 今年はダンスも充実!

モンフォール劇場

レ・ジェモー

パリ郊外の劇場。年間プログラムも良いが、4月から5月にかけてのフェスティバル、ランデブー・コレグラフィック(RDV Chorégraphiques)は見逃せない。

地方だって負けてない!

フランス第二の都市リヨン。今年はダンスビエンナーレもある。パリのシャイヨー劇場の芸術監督を務めた振付家のドミニク・エルヴューによるプログラミングで、リヨンのダンスはこれまで以上に盛り上がっているとの定評。お見逃しなく。

リヨン・ダンスビエンナーレ

メゾン・ド・ラ・ダンス・リヨン

ビエンナーレを逃しても、年間プログラムも充実しているので、リヨンに行くなら要チェック。

クレルモン=フェラン国立舞台コメディ劇場

個人的に応援しているクレルモン=フェランの国立舞台コメディ劇場。山海塾も呼んでしまうバイタリティ溢れる劇場。

アラス国立舞台タンデム

フランスの劇場は不況にもめげず元気だ。パリから北へ180km、リールの手前にあるアラスという町にある国立舞台タンデム(Tandem)。ここも食指が湧くプログラムを組んでいる。オーレリアン・ボリー、ヴィム・ヴァンデケイビュス、アラン・プラテル、シディ・ラルビ・シェルカウイ…。

|