第60回アビニヨン演劇祭舞台関係者の一時所得者(アンテルミトン)によるストライキが再び! と心配されたが、無事に開幕した。今年のゲスト芸術監督であるジョセフ・ナジの「ASOBU-遊」や、ジンガロ/バルタバスの「BATTUTA」が好評なせいか、不平不満をぶちまける人も、アンテルミトンのデモもなく、落ち着いた雰囲気で始まった。例年にない猛暑のせいか、昼間は人出が少なかったが、夕方から夜にかけてはわさわさ人が出てきて、大道芸を冷やかす人でごった返していた。あいにく雷を伴った激しい夕立で、公演が延期になったり、中止になったりして、観客は足止めを食らったが、ハプニングがつきもののフェスティバルだから、誰も文句は言わないし、ラテン気分で何でも楽しんでしまおうとする陽気な人々を見るのは気持がいい。7月11日から14日までの滞在で見たものを紹介しよう。

フェスティバル・イン

夕立で延期になり、一晩に2回公演した勇気と良心

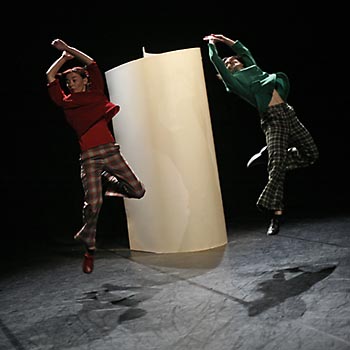

ジョセフナジ「ASOBU-遊」

よりによって私が予約した12日から夕立が始まった。公演開始の少し前から雨が降り出し、激しい雨ではなかったが雷を伴っていたので、安全のため公演は翌日に延期された。翌日に延期されると言っても、既に予定通り夜10時からの公演はあるので、どうするのかと思ったら、何と10時からの公演の終了後、夜中の12時から始めるという。という事は、ダンサーは10時から1時間半の作品を踊り、休憩を30分だけ取って、再び1時間半踊るわけ?

何という勇気と良心! 私は再演される13日は、シルビー・ギエムとラッセル・マリファントの美しいデュエットを見るために、ヴェゾン・ダンス(アビニヨンから車で1時間くらいの所)に行っていたのだが、ここがやはり夕立でキャンセルされたため、急いでアビニヨンに戻ってみると、かすかに雨が降っている。これでは再びキャンセルかと思って聞いてみたら、10時からの公演は小降りの雨の中始まり、途中激しい雨で15分中断した以外は、無事に進行しているそうな。だから、キャンセル公演分は、夜中の12時半から始めるとの事。という事は、終わるのが午前2時!

そんな馬鹿なと思ったが、本当に24時45分から2回目の公演が始まった。またもや運悪く、始めようとすると雨が降り出すのだが、ナジが直々の、雨が激しくなったら中断して、小降りになったら再会しますという言葉に、会場は大拍手。全く彼らの勇気と良心に感謝する。さて、その作品は、ご存知の通り、世田谷パブリックシアターとの提携で、6人の日本人ダンサーが出演している。もともと世阿弥の本が基本となっているというナジの事、舞踏が作品にすんなり入ってくるのは、彼にとっては何の不思議もない事なのかもしれない。ナジ独特の人形振りのような動きの誇張が、舞踏の動きに繋がっているように見受けられた。いつもの作品より、装置の仕掛けが少ない分、踊りの要素が強く、動きの激しい群舞は迫力がある。座禅や影絵の場面は日本のイメージだが、そこに日本にはない要素が加わっているのが面白い。舞踏ダンサー達が彼らならではの動きで語り、時折入る間の手のような叫び声が、いい味を出していた。黒田郁代も斉藤峰子も、得意なキャラクターで目を引いた。そのためか、フランス人チームの踊りがおとなしく見えてしまったが、フランスと日本という異質の文化が混ざり合い、今までのナジとはひと味違う世界が描かれていた。(7月13日パレ・ド・パップ/法王庁の庭)

(C)Christophe Raynaud de Lage

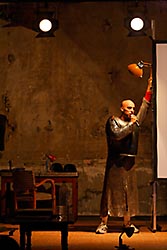

人種差別を描いたヒップホッパー

ハミッド・ベンマイ「話さなくっちゃ!(FAUT QU' ON PARLE!)」

フランスは、自由、平等、博愛をモットーとし、たくさんの移民を受け入れてきた。でもその反面、人種差別の根は深い。新聞では語られない日常の些細な差別、そして言葉の暴力を彼自身の体験談として語り、踊る作品。ニュースになるほどの事ではないけれど、だから「話さなくっちゃ!」なのだ。アルジェリア人の子供というだけで、小学校の先生から差別を受け、警察からも疑いをかけられ、道で見知らぬ男から、いきなり「祖国へ帰れ!」と肩をつかまれて投げられた7歳の少年。何かと目の敵にされる郊外の集合住宅での日常は、パリなどの大都市よりもよっぽど人情味に溢れているのかもしれない。次々とメディアでは報道されない現実が語られていく。それは当事者であるから見えてくる事なのだろう。ヒップホップとの出会い、その仲間との戯れ、ニューヨークへの留学体験。どれもベンマイという一人の平民、しかも差別を受けてきた人の目で語られるから、説得力がある。彼の母が移民問題を語る映像からは、今の政府が現状を全く把握していない事がわかる。前作の「クロニック(ス)」も同じタイプの作品だったが、これより完成度が高いのは、ギ・アルーシェリーの演出力によるものだろう。踊りの部分が増え、語る内容が短的に鋭く切り込んでいる上、踊りと語りのバランスが絶妙。うわさ通り、身体的にも頭脳的にも非常に柔軟なダンサーで、影を使ったり、特に卓上ライトを使ったダンスは面白い。故郷のアルジェリアでダンスのワークショップを開いた時に、いとこの計らいで、会った事のない実父に会い、既に亡くなっていると思っていた90歳の祖母の、「あんたが来るのをずっとずっと待っていたんだよ」という台詞で終わるこの物語は、フランスが直面している問題を真っ向から捉え、しかもこの作品が右翼で固まる南仏で初演された事(アビニヨン市長への批判も語られる!)、そしてアビニヨン演劇祭インに選ばれたことは、素晴らしい事だと思う。(7月14日/シャペル・デ・ペニテント・ブラン)(文中写真(C)Christophe

Raynaud de Lage)

フランスは、自由、平等、博愛をモットーとし、たくさんの移民を受け入れてきた。でもその反面、人種差別の根は深い。新聞では語られない日常の些細な差別、そして言葉の暴力を彼自身の体験談として語り、踊る作品。ニュースになるほどの事ではないけれど、だから「話さなくっちゃ!」なのだ。アルジェリア人の子供というだけで、小学校の先生から差別を受け、警察からも疑いをかけられ、道で見知らぬ男から、いきなり「祖国へ帰れ!」と肩をつかまれて投げられた7歳の少年。何かと目の敵にされる郊外の集合住宅での日常は、パリなどの大都市よりもよっぽど人情味に溢れているのかもしれない。次々とメディアでは報道されない現実が語られていく。それは当事者であるから見えてくる事なのだろう。ヒップホップとの出会い、その仲間との戯れ、ニューヨークへの留学体験。どれもベンマイという一人の平民、しかも差別を受けてきた人の目で語られるから、説得力がある。彼の母が移民問題を語る映像からは、今の政府が現状を全く把握していない事がわかる。前作の「クロニック(ス)」も同じタイプの作品だったが、これより完成度が高いのは、ギ・アルーシェリーの演出力によるものだろう。踊りの部分が増え、語る内容が短的に鋭く切り込んでいる上、踊りと語りのバランスが絶妙。うわさ通り、身体的にも頭脳的にも非常に柔軟なダンサーで、影を使ったり、特に卓上ライトを使ったダンスは面白い。故郷のアルジェリアでダンスのワークショップを開いた時に、いとこの計らいで、会った事のない実父に会い、既に亡くなっていると思っていた90歳の祖母の、「あんたが来るのをずっとずっと待っていたんだよ」という台詞で終わるこの物語は、フランスが直面している問題を真っ向から捉え、しかもこの作品が右翼で固まる南仏で初演された事(アビニヨン市長への批判も語られる!)、そしてアビニヨン演劇祭インに選ばれたことは、素晴らしい事だと思う。(7月14日/シャペル・デ・ペニテント・ブラン)(文中写真(C)Christophe

Raynaud de Lage)

お祭り騒ぎのジンガロ/バルタバス「BATTUTA」

いつも幻想的な作品のジンガロ/バルタバスだが、今年はルーマニアのジプシー達を描いたカラフルで陽気な作品。薄暗い中、馬たちの真ん中には、青く光る水の柱が天井から落ち、幻想的。しかし、夜が明けてしまえば陽気な一日が始まる。ブラスバンド軍団と、バイオリン軍団が客席の左右に位置し、演奏を競い合う。これにけしかけられてか、けしかけてか、次々と馬上のアクロバットが展開される。馬の背中で回ったり、バク転をしたり、走っている馬に飛び乗ったり。恋人といちゃつく娘を追いかける父親や、クマに襲われ、今度は襲い返して、クマの子供を産んでしまう若き女性など、コント的な笑い話が駆け抜ける馬と共に展開していく。このお祭り騒ぎと対照的なのが、花嫁の行進だ。純白の花嫁衣裳で白い馬にまたがり、鳥が描かれた長い白いベールは白い風船で空に浮かび、ゆったりと進んでいく。陽気なジプシーたちの日常を描いた楽しい作品だった。(7月12日/シャピトー・ドメーンヌ・ド・ロベルティ)

(C)Christophe Raynaud Delage

中島宏行の書道「月」

日本ブームは根強いが、書道展をアビニヨンで見られるとは思ってもいなかった。「月」がテーマで、この字を中島氏が毎日大きな半紙に描き、それを展示するというもの。小さなシャペルなので、人数に限りがあるため、ウエイティングリスとの列は長い。私が見た日は太く力強い「月」だったが、線と点で描かれる「月」の字を書いたのが、その数日前。その日の気分でどんな「月」が描かれるか。半紙のたもとに立ち、全体の構想をイメージする中島氏の顔は真剣そのもの。手が踊るように舞い、頭のイメージが手に流れる様子は、まるでダンス。一筆を入れ、その手応えを確認するように再び立ち上がって全体を見渡している。書道は精神統一が必要だが、書道を知らない外国人には、何とも奇妙に映ったのではないか?漢字が象形文字である事と、「書」の精神がわからないと、へ?

これで終わり? というパフォーマンスになってしまうのではないかと心配したが、それぞれに感じる所があったようで、公演後、前日の書やビデオに食い入るように見ている人がいたのは、嬉しかった。(7月14日/シャペル・サン・シャルル)ヤン・ファーブルが招待芸術監督だった昨年は、アバンギャルドな作品が多かったからか、古典演劇の、言葉の綾を楽しみたい古くからの演劇ファンの怒りを買ったが、今年は幕開きの法王庁の庭でのナジの公演はいたって好評で、問題なく事が進んでいるようだが、例年に比べて出足が悪いといわれる。これが昨年の影響なのか、フランス人の苦手な猛暑ゆえにバカンス先を変更したか、本当の所はわからないが、新たな風を送りたい若い2人のディレクターの意向は、新たなファンを定着させる事が出来るだろうか。アビニヨン演劇祭は7月27日まで。

(C)Fred nauczyciel

フェスティバル・オフ

暑い!

太陽がじりじりと肌を刺す上、人と暑さでアビニヨンの町から蒸気が上がっているようだ。出足が悪いと言うけれど、満席の公演もいっぱいある。ここはつくづく口コミがものを言う所だ。開幕してまだ1週間が経たないというのに、面白い公演はウエイティングリストが出て、つまらない公演はガラガラだ。まず町に溢れるポスターを見て、それから路上宣伝のパフォーマンスを見て、さらにカフェで人の話を聞いて、そして劇場に出かける。これだけ数があると全部を見る時間も入場料も馬鹿にならないので、見た人に感想を聞くのが一番という事だ。今年は数年続けて来ていた日本のカンパニーがいなかったのが寂しかったが、韓国組ががんばっていて、評判がいいと聞いた。私は3日間しか滞在しなかったので、昨年から劇場運営もするようになった、振付拡張センター(CDC)での作品だけを見る事にした。

<振付拡張センター

イヴェルナル>

アビニヨン演劇祭で唯一ダンスだけを上演している所で、今年は7月10日から24日まで行われた。約3年前から振付け拡張センターとなり、スタジオ以外に劇場も併合して活動の幅が広がった。イヴェルナルとは、「冬の」という意味で、夏の演劇祭に冬とはどういう事か?と思うが、ここには37年の歴史があり、何もない冬だからこそ、2月にダンスをしようという企画で始まったため、このような名前がついた。少しでもこの暑い夏に涼しさを!という事になればいいが、劇場内はびんびんとクーラーが効き、イベルナルはここにありき、と思ったりして。さて、例年のスタジオでは、朝10時半から午後5時半まで6カンパニーが、劇場(旧ビッグバン劇場)では、11時から6カンパニーが上演し、それ以外にも、ダンス映画の上映、アビニヨンのインとオフに関わる振付家を呼んでの質疑応答コーナー、ワークショップなど、幅広い活動を提供した。振付家との質疑応答は、毎日6人の振付家が作品や活動状況を話し、客席からは、既に見た人の感想や個人的な質問まで出て、非常に興味深い。話を聞いてから作品を見に行ってもよし、見た後に質問をしてもよし、大いに利用したい。では、見たものの感想を簡単に。

スタジオ・イヴェルナル編

カンパニー・アイシャとハフィー「ゼンゼナ」「KHALLINI AICH」

「ゼンダナ」はハフィー・ダウーのソロ。閉ざされたダンススタジオでどうやってソロを作るのか?、ダンサーが怪我をしてしまったらどうやって踊るのか?

をテーマにしたそうだが、鉄格子の閉まる音や照明が、別のものを想像させ、混乱してしまい、テーマが明確に見えなかったが、彼は身体がしなやかで良く動くダンサーだと思う。「KHALLINI

AICH」は、カップルの不安や欲望、孤独を描いた作品。ハフィー・ダウーもアイシャ・ムバレクも良く動くが、動きにとらわれすぎているためか、テーマが見えてこない。最後に衣裳を着替える様子が影となって現れ、二人が向き合う所でようやく納得した。もう少し動きを押さえても良かったような気がした。

「KHALLINI

AICH」photo : www.eric-boudet.com

ヴィンセント・マンソー「NDAA」

「NDAA」とは、ヴェンダ語で「やあ!」という意味だそうだ。南アフリカ出身の伝統的祈祷師の子孫だそうで、それが影響しているのか、ゆっくりした動きとスピード感のある細かい動きが儀式を連想させ、時にトランスを表しているようだった。また、アフリカンダンスのステップにコンテンポラリーの動きが上手くミックスしていて面白いと思ったが、全体的に力を抜く所がないため、見ていて肩が凝ってしまった。

photo

: www.eric-boudet.com

photo

: www.eric-boudet.com

フランソワー・ブートー/カンパニー・アブデル・ブラブラ「それを言う場合」

マイクが大きなリングの装置に仕組まれていて、双子のように2人の女性が延々と回答のでない質問と答えを繰り返す。自分の中の異なった性格。一方がこうしたいと言えば、他方が、いやいや、それはやめた方がいいと言い、というぐるぐる回る問答をダンスで描いた。2人の女性ダンサーがチャーミングで、気持ちよく仕上がっていた。

photo : www.eric-boudet.com

カンパニー・ジョゼ・ベスプロヴァニー「蝶々夫人について」

これは良く出来ていた。それだけの事はあって満席。噂が広がるのは早いとつくづく思う。オペラの蝶々夫人を、ベジャールの20世紀バレエ団のダンサーでもあったベスプロヴァニーが再構築したらどうなるか。なんと相手は黒人のヒップホッパー。バービーの彼氏の人形と、演出振付けのベスプロヴァニーの悩む映像を、スライド方式で映しながら物語は進行する。一方舞台では、ヒップホッパーが踊り、蝶々夫は人形のごとく、後ろの男性に操られながら動いている。文楽人間版だ。出てきた時は本物の人形かと思ったほど、蝶々夫人役のダニエラ・ルカは人形振りを良くこなし、ティエリー・バスタンは器用に彼女を操る。息が合ってなければ出来ない動きな上、本物の人間を操るという力仕事を見事にこなしていた。ベスプロヴァニーが、自分なりの蝶々夫人を作るにあたっての悩みと突拍子もない想像に、会場は大爆笑。最後に蝶々夫人は着物をはだけて「ハラキリ」をしてしまった。おいおい、女性は「ハラキリ」はしないぞ!

でもこれが外国人から見た日本のイメージなのだろうから、その辺は大目に見よう。アイディア、振付けなど、良く出来た作品。

イヴェルナル劇場編

カンパニー・ザンパ「ドリーム・オン-トラック♯1-2-4」

これは変わった作品だった。「トラック4」は、女性二人のアカペラで、ギターなしのロック調の歌。踊りを期待していたので、ちょっとつまづいた。「トラック2」は、男性のソロで、パンツ一枚に雨用のロングブーツを履き、まるで獣のように荒い息をする。20分もの間、力を入れっぱなしのような演技で圧倒された。「トラック1」は女性のソロで、瓶を粉々に砕いた破片の上での演技に怪我をしないかとハラハラ。身体がバラバラになってしまいそうな動きに目が釘付け。全体を通してロックが基調のパンクダンス。

カンパニー・エディ・マーレン「春の祭典」

イヴェルナルのポスターに使われているからか、或はこれも口コミか、満席!

膨らむ期待に見事に応えてくれた。カラフルな下着の14人の黒人ダンサー達。単純なステップが何かを予感させ、特に無表情な双子は儀式を司る役のようで、ちょっと不気味。男女の激しい動きが展開され、トランスに入っていく。様々な感情が舞台を駆け巡っても、空間のどこかに冷静な視線を感じるというのは、感情のコントラストを際立たせる。時折流れる映像が、現実世界を伝える。馬の蹄の音だと思っていたのは、実は機械の音だったのか。それとも時代の流れを表しているのか。アダムとイヴの創世記から現代までの生を描いた、ダイナミックな作品。そして彼らのエネルギーに圧倒されたことは、言うまでもない。

photo : www.eric-boudet.com

カンパニー・レ・クランデスタン「アンナ」「破片−怒る男たち」

「アンナ」はカンパニーの振付家であるオディール・アザグリーのソロで、フリーロックギタリストのジャン=フランソワー・ポヴロス(彼は時々日本でも演奏しているらしい)の生演奏。頭を突っ込んだような形で宙に浮いた車にいる彼女は、車の事故で亡くなった人の亡霊のようだった。床に降り立ち、赤いドレスに身を包んだ彼女は、大きく広がった真っ赤なドレスのスカートがゆったりと宙を舞う事に昔の思い出を重ねているようだった。動きの中に年輪を感じ、存在感のある人だと思った。「破片−怒る男たち」は男性3人のトリオ。床に横たわる男がまわす長い鉄棒が床をこする音は、不気味だったが、その後は力強いダンスとなった。3人とも上手いダンサーで、気持ちがいい。最後に2人の男がそれぞれの箱に入り、壁を利用して無重力のように動くのも面白いと思ったが、副題の「怒る男」というより、「沈黙する男」というイメージだった。

「アンナ」photo : www.eric-boudet.com

テアトル・オン・リール「君の所で声が踊り続ける、ヌガロ」

大変気持ちのよい公演だった。ダンスというより、アカペラミュージカルで、ドラマーと楽器の音を声で出す人の他に、演じる人が4人。踊りはさらりとしたコンテンポラリー系で、愛を語るクロード・ヌガロの歌で綴られる。歌はうまいし、踊りもなかなかだし、この人たちはどちらが本業なのだろうかと思ったが、両立させる事が彼らの目的なのだから、それは考えない事にした。夜10時から始まった1時間20分の公演はあっという間に過ぎ、穏やかな気分で眠りにつく事が出来ました。

以上が、イヴェルナルでの公演。クビライカーン・アンヴェスティガシオン公演は、既にランコントルで見ていたのでパスさせてもらったが、これも大変評判が良かったようだ。イヴェルナルは振付拡張センターなので、年間を通しての企画がある。レジデンスの他、秋のワークショップ、12月のヒップホップ、そして2月のフェスティバル。今年は出演したカンパニーが公演をするだけでなく、コラボレーションもしたそうで、大変面白かったらしい。来年は、マギー・マラン、カーフィグ、ドミニク・ボワヴァン、トマ・ルブラン、ジャン・ゴーダンなど、個性的なカンパニーの出演が予定されている。夏とはまた違ったアビニヨンの顔を見に行くのも良いかも。イヴェルナルについては、もう少し詳しくセーヌ63号に掲載する予定なので、こちらもお楽しみに。