9月から12月までの公演を劇場、シリーズ別に紹介。まずはパリ市内から。

パリ・オペラ座

ディレクターが変わってから、以前にも増してコンテンポラリー作品の上演が増えたように感じるが、同時にオペラ座のダンサーに作品を振付けさせるという企画もしっかり進んでいるようだ。サイトはhttp://www.operadeparis.fr。偽物サイトもあるそうなので、要注意。

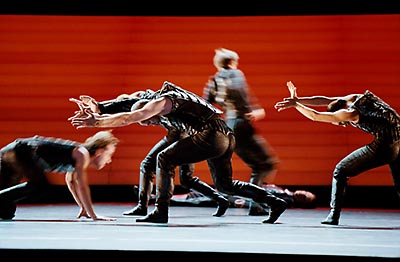

カリギュラ/ニコラ・ル・リッシュ

今年の注目は、人気のエトワール、ニコラ・ル・リッシュの振付けによる「カリギュラ」。カリギュラと言われて思い浮かぶのが、残忍で専制政治を強いた狂った王というイメージだが、彼が文献を読んでたどり着いたカリギュラは、25歳という若さで王位を継承し、大胆な行政改革を行うと同時に、文化を保護した人。ただ、誇大妄想癖の病気に陥ると共に専制政治に傾き、劇場を出たところで家臣に暗殺されてしまったが、彼が王位に就いていたのはほんの4年弱でしかなかった。リッシュは、カリギュラの文化人としてのイメージを描きたかったようだ。あいにく私が見た日は、カリギュラ役がマチュー・ガニオであまりにも美しく気品がありすぎて、確かにカリギュラが王位に就いたのと同世代かもしれないが、家来いじめや残忍な殺人のシーンの迫力が出てこない。美しすぎる。最後に刺されてから、死に至るまでの彼の驚きと生への願望の表現はすばらしかったが、ジェレミー・ベリンガードのカリギュラの方が正当だったのではないかと思った。また、音楽が生演奏なのだが、ビバルディの四季が何度も繰り返されるのが気になったのと、振付けがバレエのオーソドックスなパからはみ出すこともなく、正統派ダンスに終わり、新しいものが見いだせなかったのが残念だった。ただ、カリギュラがお気に入りの馬と戯れるシーンの振付けは非常に興味深かった。

(C)Anne Deniau

この後オペラ座では、年末から正月にかけての「白鳥の湖」が久々の古典ものとして注目されるほか、ヌレエフ版バヤデルカヤ、コンテンポラリーではフォーサイス・プログラム、また、キリアン、勅使川原の再演ものと並んで、若手振付家のアブー・ラグラの新作が期待される。その後ガロッタ、ノーマイヤーに続き、6月にはベジャールがオペラ座に振り付ける新作もある。招待カンパニーでは、トリシャブラウン、NDTなど。

国立シャイヨー劇場

ホセ・モンタルボがここのダンス部門の芸術監督に就任してから、ダンスがいっそう充実したように思う。06年の予定は、あらゆるジャンルのダンスを融合させて人気のホセ・モンタルボ、ジュネーヴ大劇場バレエ団公演では、勅使川原三郎の作品も上演される。その他、人形劇で有名なフィリップ・ジェンティー、もとオペラ座のダンサーで、その後ピナ・バウシュのメインダンサーとして活躍したラファエル・ドローネー、マツ・エックの作品を上演するクルベルグバレエ団、フラメンコ特集、カテリーヌ・ディヴェレス、ビアリッツバレエ団が上演される。サイトはhttp://www.theatre-chaillot.fr

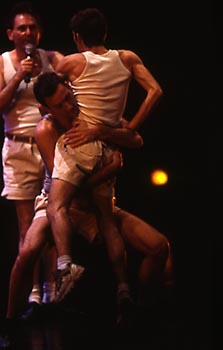

ママームの子供時代/ジャン=クロード・ガロッタ

ガロッタの「ママーム」は、彼の代表作の一つであり、フランス・ヌーベルダンスとしても紹介された有名な作品だ。これを基に、数年前に子供向けに創られた「ママームの幼少時代」。子供向けに創られたからといって馬鹿にしてはいけない。子供は大人以上に正直だから、つまらないと感じたとたんに騒ぎ出してしまうものだ。そんな子供達を集中させるというのは至難の業ではない。この作品は45分、子供が大喜びの作品だった(もちろん私も大いに楽しんだ)。また、この作品にはガロッタ自身が進行役として出演するが、彼の役者としての才能は天下一品。子供がガロッタに完全に見とれている。まずはガロッタの才能の再確認。これは劇場の中での物語で、突然姿を消してしまったスポットライトを探しにいくというストーリー。役を与えられたダンサーを1人ずつ紹介して、最後は客席まで行進する。子供に照明の大切さを教えるとともに、ダンスの楽しさ、芝居の面白さも見せて、もう子供はルンルン。小劇場ならともかく、大劇場の隅から隅までの子供を魅了させたのはさすが。

(C)Guy

Delahaye

(C)Guy

Delahaye

パリ国立ダンスセンター(CND)

マレ地区にあったCNDがパリの北東のパンタンに引っ越してしばらくたつ。広大な場所にハイテク機能を備えた建物は、特に若手のダンサーや振付家にチャンスを与え、育成に大きく貢献している。レッスン、フォーメーション、公演などがあり、図書館や展示室もあるので、一度見学するのもいいかも。なお、CNDはリヨンにもある。サイトはhttp://www.cnd.fr

何考えてるの?/ドミニク・ボワヴァン

最近ではリヨン・オペラ座にキッチュなくるみ割り人形を振付けるなど、独特の活動をしているボワヴァン。決して若手ではないが、気は若い。この作品は、ダンサーの独白をオムニパス式に構成した。まずは若手のカップル。マイムのようなジェスチャーをしながら、彼女がどうしてダンサーになったか、その幼少の頃の思い出を語る。映像の使い方がなかなかうまい。次に30歳前後の女性ダンサーのオーディション風景。彼女は一人スタジオにいて、照明室からの振付家の要求に応えながら踊るのだが、魚から人間への進化がテーマのようで、その要求の突飛さと、彼女が一生懸命になり切ろうとして踊るのが爆笑もの。その次はボワヴァン自身の過去なのか、若い男性とボワヴァンのデュオ。そして最後が、リズムの強い音をバックにした姉妹の話。姉は親に反発して育ち、ダンスや社会などを批判して怒鳴る。それとは関係なく、踊ることをやめられない妹は、姉に何を言われようとも踊り続ける。その挑戦的とまでいえるダンスは、ちょっとフォーサイスの「イン・ザ・ミドル…」を連想させるような動きで見事だ。映像と、ビデオカメラや小道具を効果的に使い、ダンサーを描いた作品は共感を得る。

シテ・アンテルナショナル

パリの総合大学都市の中にある劇場。数年前に改造して見やすくなった。若手から中堅の小振りな作品を上演しているが、時折超実験的作品もあってなかなか目が離せない。これからでは、ピーピング・トム、フランソワ・ヴェレ、ジョセフ・ナジ、クリスチャン・リッゾー、パコ・デシナなどの公演がある。サイトはhttp://www.theatredelacite.com

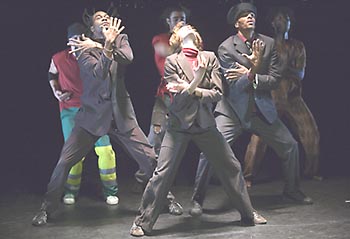

アニマル/マーク・トンプキンス

アメリカの異端児がフランスに住み着いてもう32年が経つと言う。フランスでもやっぱり変わった作品を創っていて、アクが強いがファンは多い。最新作「アニマル」は彼の毒が十分にまわった作品だ。蝶ネクタイに白いスーツのトンプキンスの演説は、自然愛好家から次第にエスカレートしてヒットラーの演説にすり替わってしまう。4人のパジャマ姿の男性ダンサーはまるでトンプキンス調教師に操られるように動かされる。「立て!」「寝ろ!」「這い回れ!」。そして1人のダンサーを捕まえて、様々な動物の鳴き声を要求する。豚、犬、ゴリラ、猫。これが見事。命令されるとほぼ同時にまるで本物の動物が鳴いているかのように吠える。しかし笑えそうで笑えない。なぜなら、彼は命令に従っているに過ぎないかわいそうな動物だからだ。この命令に背けば、拷問が待っているのかもしれない。舞台の後ろは楽屋になっていて、この演技の間、他の3人は衣装を変えたり化粧をしている。その後は、ダンサーが動物系のSM的な衣装になって腰を振るわ、歌を歌うわのなかなかの悪趣味ぶり。そして格闘技。さすがのダンサーも動きっぱなしで疲れが出てきたみたいで、適当に手を抜きながらやっているのが笑える。なぜ笑えるのかと言うと、気力はあるのに本当に疲れてしまってからだが動かないのが見え見えだから。やる気なく手を抜くのとは違う。その後、本日の踊った感想をそれぞれが述べて終わる。公演は長期の2週間上演のなので、ダンサーの体力を心配したら、それはダンサーも同じことで、既に怪我をしている人がいるらしい。また、興味深いのが、ダンサーの中に、消防士出身や、看護士出身がいること。ダンスだけでない経験が人間味を出しているのか。なんか、不思議な公演だったが、ちょっと毒が回り過ぎていたような気もした。

(C)Magali Grévaud

パッサージュ・ド・デジール

エルヴェ・ロブの公演がパッサージュ・ド・デジール(欲望の小道)で行われた。この場所に初めて行ったが、ストラスブール・サンドニと言うあまり環境の良くない場所にあるのだが、内部はハイテクを駆使した構造で、展示などの文化活動を行っている。

ムスタング・スコール/ヘルヴェ・ロブ

広いスペースに客席はなく、透明のビニールのついたてや椅子、中央には川のようにビニールシートが置かれている。全体に白でまとめられた装置はモダンなイメージ。白い壁にはCGによる線画が映り、声を拡張させた音が聞こえる。黒と白、モノトーンの衣装のダンサー達が観客の間で動く。ほんの数センチのところまで寄って来て踊るので迫力満点。生活音を増幅し、メタリックな衣装を着け、透明のビニールは照明の操作で鏡のようになる。場所とマッチしていて、日常と非日常が混沌としたような印象が残り、ロブ特有の雰囲気を醸し出していた。1カ所に座るのではなく、場所を移動しながら見るのをお勧め。

さて、忘れてならないのが日本関係の劇場だ。

パリ日本文化会館

パリ日本文化会館

日本の文化を広く紹介している場所で、劇場、展示、図書館などがある。ここ数年定着した「J-ダンス」では、日本の若手の振付家を紹介している。今回は黒田郁代、岡本真理子、東野祥子が上演した。あいにく黒田郁代の公演は見られなかったが、好評に終わったようだ。岡本真理子は「sputnik*gilu」を上演。今年始めの横浜赤煉瓦で見たときより、作品が明解に見えた。パリに留学して数ヶ月、短期間で随分成長したように思った。東野祥子は「ゼロ・アワー・エディション」。彼女の踊りを初めて見たが、疲れを全く感じさせないエネルギッシュな動きに目が釘付けになり、他のダンサーの個性を生かしたダンスと映像やアイディアの面白さに、観客は満足の様子。是非またパリに戻ってきてほしい。(文中写真は岡本真理子(C)Philippe

Achermann)

この後のダンスシリーズは06年4月頃だそうなので、新たな才能を紹介してくれることを期待したい。サイトはhttp://www.mcjp.asso.fr

エスパス・ベルタン・ポワレ

パリの中心地にあるので便利だし、図書館と展示のスペースもある。ダンスは主に年3回フェスティバルを行っていて、特に6月の舞踏フェスティバルは人気で、完売になることもしばしば。10月はダンス、舞踏、音楽、展示にわたる幅広いフェスティバルが行われた。サイトはhttp://www.tenri-paris.com

どなのよ、ど/東雲舞踏団

エレキギターが鳴く中で、白い幼虫が這うように出てきた様子は、薄く白く残る軌跡がか弱い命の存在を象徴しているようで印象深い。が、この後、このはかないイメージを壊すかのように飛び込んできた女性によって、混乱する様子と展開についていけず。最後の骨組みだけのスカートの踊りは最初のイメージに戻るが、極端な2つのイメージにちょっと振り回されてしまった。タイトルから勝手な思い込みをして見たのがよくなかったようだ。

空の端の間で/2S ダンスカンパニー

ここ数年、パリとアビニヨン・オフで定期的に公演を行っている塩入量子。今回の難点は、舞台が狭すぎたこと。下駄の踊りなど、面白い場面はあるが、もう少し広い舞台で見直したいというのが、率直な感想。同作品をアビニヨンで上演し、好評だったそうで、来年もがんばってほしい。

では、パリの郊外の劇場とフェスティバル。

レ・プラトー

9月のシーズンが始まってすぐにあるのが、パリの隣の県、94県のフェスティバル、プラトーだ。若手を世に出すのが目的で、今年は2日間にわたり、2つの劇場で公演が行われた。その中でクレテイユ芸術館で行われた公演を紹介しよう。サイトはhttp://www.danse94.com

FINORE/梅田宏明

日本ではほとんど公演をしていないので、このダンサー兼振付家を知らない人は多いと思うが、数年前のランコントル(旧バニョレ国際振付コンクール)で高い評価を得て、毎年フランスに招待されている。前に見た「While

going to a condition」と傾向は同じで、サンプリングの音とメカニックな映像がバックに流れる。前作より動いているし、照明は凝っているが、繊細さに関してはいささか劣り、前作の方が好きだった。

行って来る/ジャン=マーク・ハイム

国籍による文化の違いを面白おかしくパロッた作品。アメリカ、ロシア、トルコ、モロッコ、スペインなど、なかなか鋭く描写しているのだが、舞台が大きすぎて客席にダイレクトに届かない感じがしたのが残念。ダンスというよりはパフォーマンスなので小さい劇場の方が良かったと思った。

ヴァルドマルヌ94県の振付拡張センターではビエンナーレの他に若手を育てることもしているので、興味のある方は是非コンタクトを!

日本のカンパニーも随分紹介されています。

クレテイユ芸術館

パリ南東の郊外、メトロ8番線の終点にある劇場。パリの地下鉄の切符1枚で行けるし、劇場に行く途中でショッピングセンターを通るので、ちょっと寄り道してから行くことも出来るし、早めに劇場に行って劇場前の公演でのんびりしても良いし、内部の図書館や展示を見学するのも良い。大小2つの劇場があり、回廊には絵の展示、カフェもいい雰囲気。どちらかと言うとモダンアート、若手アーティストの紹介を主としていて、い。ダムタイプや勅使川原三郎の公演もここで催された。また、毎年3月末に行われるEXITというダンス、芝居、音楽、展示にわたるフェスティバルは、驚きの発見が必ずあるので面白い。06年には元シャルロワ・ダンスで現在マルセイユバレエ団の芸術監督となったフレデリック・フラマン、ヒップホップ第一人者カーフィグ、久々のパリ公演のカンパニー・クレ=アンジュ、そしてバレエ、コンテンポラリー、アフリカン、ヒップホップと映像を見事に融合させたホセ・モンタルボがあり、ダンス以外では、女性監督による映画祭などもある。公演後はバスティーユ駅までの無料送迎バスがあるので、帰りはこれを利用したい。サイトはhttp://www.maccreteil.com

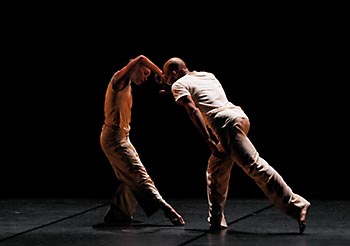

トランスミッション、プッシュ/ラッセル・マリファント

今ではシルビー・ギエムに振付けたことで有名になったが、その前から作品の完成度の高さが評判で、ここ数年来フランスでは超人気の振付家。今回は新作2本を持ってきた。まず、「トランスミッション」。ピピーという機械音と共にきらきらと光って見えるものがある。それは上からの細いライトに照らされた人の身体だった。数字を言う機械的な声の中でやがてスポットは大きくなり、ダンサーが見えて来る。一瞬暗転になると、旋風のようなスピードで踊るダンサーがいる。そのシーンが消えると四角いライトに照らされた別のダンサーがいる。転換の早さ。シャープな動きと、揺れるような動きの対照がマリファント独特の味付けで展開する。この中で目に留まったのが、ジュリー・ギベールときのさいこだ。ギベールは、リヨン・オペラ座に所属していた時にマリファントの作品を踊り、これがマリファントとの出会いとなったそうだ。そのシャープでスピーディーな踊りには目を見張る。きのさいこは、今秋からカンパニーに入り、これが最初の作品だが、彼女の手足の長さを上手く生かした踊り、指先まで神経の行き届いた動き、流れる動きからふと静止した瞬間に見せる間が何ともいい。研修員としてパリにいたが、その間にマリファントに気に入られ仕事ができるという、全くアメリカンドリームのようなうらやましい話で、研修に来た甲斐があったと思うし、この経験を生かしてどんどん成長してほしい。「プッシュ」は、初演ではマリファントとギエムのデュエットだったが、今回は、先に述べたギベールとアレクサンダー・ヴァロナのデュオ。横からのライトが入る中、リフトされた女性がゆっくりとポーズを変えながら下に向かい、やがて2人が床に座るという動きの繰り返しから入る。2人の関係の描き方が好きだった。愛し合う2人なのか、あるいは別れる寸前のカップルなのか、感情をあらわにしないデュエットだが、かえってそれが2人の様々な状態を連想させる。確かなのは2人の絆の強さ。好きよ好きよだけではない本当の意味でのカップルの男と女の関係が描かれている。それが心を打つのだ。この作品のマリファントとギエムのコンビは06年秋にシャンゼリゼ劇場で見られるそうだが、ギエムの完璧な美しさに対して、ギベール、ヴァロナコンビは人間的な暖かみを感じさせる。また。マリファントとコラボレーションをして10年に及ぶ照明家のミカエル・ヒュールの明かりは美しい。お互いに尊敬し合い、助長して作品が創られているのがよくわかる。振付家がいて、照明家がいて、ダンサーがいる。それぞれの才能がきれいに融合した作品だった。

(C)DR

(C)DR

シューレーンヌ・ジャン・ヴィラー劇場

パリの東側にあるシューレーンヌ・ジャン・ヴィラー劇場のディレクター、オリヴィエ・メイヤー氏も独特のプログラムを組んでいる。サイトはhttp://www.theatre-suresnes.fr

タロン・ダンス

昨年秋にダンサーの素質を問うコンクールが催され、普通ならこれで終わるところを、受賞したダンサーだけを集めての公演を企画。しかもソロではなく受賞者が3人のタイプの違う振付家の作品を一緒に踊るというもの。日本のダンスコンクールで受賞したダンサーが、3人の振付家の新作を一緒に踊ると想像していただければ、この企画が一風変わっていることを理解してもらえるだろう。独特のアフターケアーだ。ダンサーは、身体のきくアントニー・カゾー、ちょっとお茶目なサラ・デュティル、サーカス出身のヒップホッパー、マチュー・ホックミラー、独特の雰囲気のファニ・サランタリ。対する作家は、ローラ・スコッジー、クリスティーヌ・バスタン、ミッシェル・ケレメニス。まず、スコッジーの作品「空の上のある場所で」は彼女らしくキッチュな作品。ミツバチハッチに孤独なシロクマ、妙な神父に豚顔の女性。皮肉はシラク大統領とサルコジー内務相の社交ダンス。4人の全く違ったキャラクターを上手く利用した明るく楽しい作品。バスタンの「白い言葉」は、白いイメージの装置と衣装に、ささやくような言葉がかぶさる。言葉にならない言葉、爆音の前と後。汚れのない天使が世の中の不条理に精神に異常をきたしてしまったような、でもその無垢な心はどこかで必ず救われるような、ちょっと悲しくて、でも心が休まるような作品。サランタリがいい味を出していた。ケレメニスの「偶然」は、見知らぬ者同士のふとしたの出会いを描いた作品。通りすがりの人と目が合い、そこから出会いが始まるような。作品的には良く構成されているし、踊りの要素も多いが、ダンサーの個性を生かしているかという点では疑問が残った。

愉快なやんちゃ坊主たち/ローラン・プティ

ローラン・プティの80歳の誕生日を記念した作品を上演したこの劇場とプティの関係は良いようだ。また、昨年秋の牧阿佐美東京バレエ団の「ピンクフロイド組曲」公演が、プティ健在を一層明確にしたようで、新作はプティの娘のヴァレンティーンヌが10年以上前に、セギュール伯爵夫人の同名の童話に触発されて書いた歌詞を基にしたミュージカル。子供好きだがちょっと意地悪な魔女のような女性と、猫と、子供たちが織りなす物語。パリオペラ座少年合唱団オー・ド・セーヌ聖歌隊の子供たちが、大人顔負けの演技で笑わせる、あったかーい作品。猫役のジウリアーノ・ペパリーニが猫らしいシャープな動きで魅了した。

(C)Dan Aucante

この後この劇場では、ヒップホップを中心としたフェスティバル、シテ・ダンスが1月に行われる。脂の乗っているジョージ・モンボイがヒップホップ作品に挑戦するのも見ものだし、人気のストームはどんなテクノロジーを見せてくれるか。よりコンテンポラリーダンスに近づいたカーフィグの新作など、ヒップホップの新しい流れが見られることは間違いなし。パリのポルト・マイヨーから無料送迎バスが出ているので、郊外だからと怖じけずに行ってみてください。

!!!そうこうしているうちに年が明けてしまい、ヒップホップを見に行ってきました。お勧めなので、ちょっとコメント。

コレスポンダンス/ジョージ・モンボイ

アフリカン=コンテンポラリーのジョージ・モンボイがヒップホップ作品まで手がけてしまった!

モンボイはダンス作品が何であるかということ、人に見せること、楽しませることの意味をちゃんあんと知っている。アフリカンとヒップホップとコンテンポラリーが融合して、しかも「駅」という設定が面白い。とにかくお勧め!

この作品は、1月19日まで。

(C)STEVE APPEL

VIRTUELEVATION/STORM

いつも何がしかの驚きがあるSTORMの作品。目を引くアクロバットはないが、基本がしっかりしているし、動きのコンビネーションも豊富。その上、アイディアと構成の上手さはさすが。ピザのデリバリーというそれだけの設定でこれだけ見せてしまうのとは!

Siii…si!/ポケモン・クルー

03年のヒップホップフランスチャンピオン及びハノーバーで行われた世界選手権優勝、04年ヨーロッパチャンピオンという輝かしい経歴のグループ、ポケモン・クルー。おまけに今ではリヨンオペラ座に籍を置いている。スノッブなカンパニーかと思いきや、「コンテンポラリー作品を創る気はない」とあっさり。あくまで路上ダンスを突き詰めるが、テクニックはさすがチャンピオンだけある。リヨンオペラ座の入り口でたむろし、踊っていた連中がねえ、、、とちょっとびっくり。一見の価値あり。

レ・シノダル・フォンテーンヌブロー

パリから郊外電車で40分、かの有名なフォンテーンヌブロー城がある町にある劇場。今年は6月にオフと称して若手シリーズを企画した。夏休みを挟んで9月に振付けを競うコンクールがある。若手振付家の発掘を目的とし、優勝すると翌年ここでの新作発表が保証され、そのための助成金が与えられる。昨年は亀谷裕子の作品が評判で、フォーンテーンヌ市賞をもらっている。振付けを競うものなので、ソロ作品は受け付けない。コンクールの少なくなったフランスでは、若手には貴重な登竜門だ。毎年5月くらいに作品を募集するので、興味にある方は是非。サイトはないので、メールかファックスで問い合わせのこと。

synodales@wanadoo.fr

tel/fax 33-1-6424-6846

様々な賞があるが、レジデンス賞を獲得したのは、エジオ・シャヴュリ。イタリア系のグループだ。ちょっとローザスに似たような雰囲気はあるが、ダンサーとしてのレベルも高く、これからの活躍を期待したい。その他賞を取ったのが、ア/コール、ヒップホップのKLP、ルルヴェ、ソリテール。個人的に気になったのが、アブソリュマンテ。7分の上演時間だが、1時間ものの作品から抜粋したものは、たった7分の中で表現しきれないものが多く、また、過去の作品歴、カンパニーとしての活動状況などもふまえて審査対象となるので、審査員は賞を決定するのに苦労したようだった。

EZIO SCHIAVULLI「Mademoiselle」(C)Alain de Saint Riquet

本公演では、既にプレルジョカージュ、アフリカン・コンテンポラリーのジョージ・モンボイ、パリオペラ座のダンサーをゲストに迎えた一夜、ニューヨークのパスカル・リウルト・カンパニーが公演をし、06年はラッセル・マリファント、ナントCCNのクロード・ブルーマション、ヒップホップの一夜が企画されている。

では、パリを離れて地方へ。

ルベー国立振付けセンター

あの、ダンサーが芸術監督の方針に反論してストライキを起こし、3年にわたって活動停止状態にあったバレエ・ド・ノールが、カロリン・カールソンを芸術監督に迎えて再生した。バレエ団がなくなり、フランス人ではない芸術監督、及びコンテンポラリーダンスのカンパニーになることへの懸念があったようだが、11月17日に上演されたカールソン振付けの「イナナ」は、新生国立振付けセンターのこけら落としとなり、大成功に終わった。サイトはhttp://www.ccn-roubaix.comとhttp://www.dansealille.com

イナナ/カロリン・カールソン

7人の女性ダンサーに振り付けた作品で、フランチェスカ・ウッドマンという写真家に捧げるオマージュ。彼女が撮った写真と、それに似せて撮った現代の写真のパネルがセピア色に輝く中、7人の女性が「女」を演じる。女性の性格だけでなく、様々な国にも訪れる。とりわけ着物風味の衣装での踊りは、西洋人が描く東洋の神秘を表しているようで美しく、花びらをまき散らしながら下手奥のせり上がった舞台から滑り落ちる様はフランス風。グレープフルーツを使っての挑発的でお茶目なダンス、孤独な女性など、様々な女性の心理をちゃんと踊りで見せてくれた。その振付けのリッチなこと!

1時間20分にわたる作品を、たった2ヶ月で仕上げたのも見事。日本人ダンサーの小坂谷知夏さんは、バレエ・ド・ノール時代からのダンサーなので、数年間の暗黒の時代をくぐり抜けてきた人だ。ダンサーが舞台で踊る可能性を失ったら、何の意味があるだろうか。いくら稽古をしたところで、舞台での成長とは比べ物にならない。長引くストライキのせいで、稽古もままならず、衰えていく筋肉。不安。それを乗り越えて今日の舞台に立てたことがどれほどの喜びだったか。作品の質が大きく変わったにもかかわらず、コンテンポラリー作品を見事に踊りこなし、注目を浴びていた。問題のあったカンパニーを立ち直すのは人並みではない。バレエ団からコンテンポラリーへ変わり、カールソン自身、未知の場所での生活を始めなくてはならない。ただ、彼女がすばらしいのは、大都市であるリールではなく、あえてセンターのあるルベーに住んだこと。ルベーはリールの郊外都市で、夜の娯楽もなく、女性の一人歩きも少々危険だそうなので、センター側は電車で30分ほどのリールに住むことを勧めたが、自分はルベーのセンターに来たのだからルベーに住むのだと言ったそうで、そんなこともルベーの住人に受け入れられた理由の一つかもしれない。3年間ダンスのなかった町にダンスが戻ってきた。才能があり、その上サンパで冗談好きのアメリカ人。3日間の公演はどの日も満席で、観客が非常に喜んでいたのがひしひしと伝わり、カールソンの新天地デビューは大成功に終わった。ルベーはリールの郊外都市で、パリからはTGVで北に向かって約1時間20分。直行便は本数が少ないので、リールで(リールまでは1時間)地下鉄に乗り換える方が早いかもしれない。このようにリールとルベーは近いので、ダンス・ア・リールと称されたフェスティバルは2都市にまたがって行われる。リールは北の暗いイメージがあるが、ベルギーの文化が混ざり、旧市街の町並みは街全体が美術館。アートも盛んで、ほじくればほじくっただけ何かが出てくる町。ちょっとこれから注目してみたい。

(C)CCN ROUBAIX

クレルモン=フェラン・コメディ劇場

パリから一気に離れてクレルモンフェランのラ・コメディを紹介。クレルモン=フェラン?

それ何処? という感じだが、ここでピナ・バウシュの「コンタクトホーフ65歳バージョン」が上演されると聞いて調べてみた。ピナ・バウシュが毎年パリにやってくるのは知っていたが、パリ以外での公演は聞いたことがなかったし、以前から話題の65歳以上の老人と言っては失礼だが、定年退職をした年齢の、しかもダンサーではない人たちを使っての「コンタクトホーフ」があると聞いて、興味を持っていた。何しろ年寄りなので怪我が多く、リハーサル中に骨を折ることもあり、ドイツ以外では公演をしないと聞いていたが、どうやらここ数年ロンドン公演をするなど、ドイツ国外にも出始めているとのことで、やっとフランスにやって来た。しかも今シーズンはクレルモン=フェラン以外では公演しないと聞いて、見に行く決心をした。決心した上でこの劇場のプログラムを見てみたら、なかなかやるではないか!だいたいピナの普通のカンパニーではなく、年寄りカンパニーをあえて選んだというところからただ者ではないと思ったが、ダンスでは、アンヌ=テレサ・ド・ケールスマイケル率いるローザス3プログラム、イタリアの一風変わった振付家姉妹のカテリーナとカルロッタ・サーニャ、アメリカのポストモダンダンスをになったアルビン・ニコライス、シルビー・ギエムをコンテンポラリーダンスに引き込んだイギリス人ラッセル・マリファント、キッチュで楽しい作品で有名なドミニク・ボワヴァンなどがプログラミングされている。劇場ディレクターのジャン=マーク・グランジールはなかなか面白そうな人だ。というわけで、今年はクレルモン=フェランまで足を伸ばしてみることにした。さて、肝心の交通機関だが、パリから国鉄のコライユという長距離電車で3時間半、位置的にはフランスのど真ん中、ヴォルヴィックの水を生産しているところ。冬はスキー、夏は水と緑に覆われた山歩きが楽しめる上、火山博物館があるので地震体験も出来るという(日本人ならそんな必要はないが)、自然たっぷりの環境に囲まれた町で、市内にあるカテドラルは巨大で美しく有名な観光名所となっている。パリからの交通費は、2等の片道正規料金が約46.9ユーロ(2006年1月1日現在)だが、週末割引とか、限定前売り切符を買うと20ユーロになるなど、探せばなんとか安くなる上、劇場にパリから行く旨を伝えるとホテルの割引券を送ってもらえる。気分転換に思い切って足を伸ばしてみることをお勧め。サイトはhttp://www.lacomediedeclermont.com

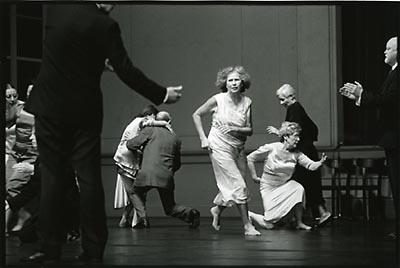

コンタクトホーフ65歳以上バージョン/ピナ・バウシュ

27年前に創られた作品が、65歳以上の男女、しかもプロのダンサーではない人たちで演じられるとは誰が想像しただろうか。上演時間約3時間を演じた体力にまず拍手。ダンサーと違っていろいろな体型の人がいるので、親近感がわく。確かに昔の個性の強いカンパニーダンサーが演じるのとは違うが、男女の関係や感情が身近な日常の風景として見えて来る。たかだか木馬に乗るだけでも、いい年のおばさんが電動木馬にどうしても乗りたいという気持ちと、列をなして乗る順番を待っている様子、乗って満足しているのに喜びの感情を表さず、また列を作る様子は、世間体を気にする大人の心理を描いているようで、くすぐったい。カンパニーダンサーほどの刺激はないが、非常に人間味を感じた作品だった。

(C)Jean-Louis Fernandez